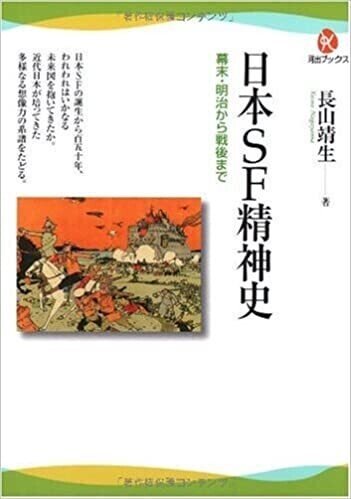

長山靖生 『日本SF精神史 【完全版】』: オタク的コレクターの精神史

書評:長山靖生『日本SF精神史【完全版】』(河出書房新社)

残念ながら、これは「日本SF精神史」の本ではなかった。端的に言えば「オタク的コレクターの精神史」である。

「日本SF」と「オタク的コレクター」が、イコールで結べるのならば、本書に描かれたものを「日本SF精神史」と呼んでもいいのだろうが、そんなことを是認するSF作家やSFファンは、ほとんどいないはずで、本書の元本が「日本SF大賞」を受賞したのも、もっぱら、この種のSF研究本が珍しいからに他ならない。

もともとSF界は、「村社会」性が強いので、「SF村」を権威づけてくれそうなものは、中身の検討もほどほどに、自分たちのためにこそ、そうしたものを広く顕彰するのである。

ともあれ、本書を読んで、これが「日本SF精神史」だと思うような読者は、そもそも「精神史」なる言葉の意味を知らないのであろう。いろいろ幅広く紹介されているから、カタログ的に「楽しい」といったところが、評価の内実なのではないだろうか。

長山靖生の本を読むのは、これが初めてだ。

私は、長山と「趣味」の重なる部分が多々あって、ずいぶん昔から気にはなっていた著述家なのだが、これまでは読む機会がなかった。

どういうところが重なるのかと言えば、まず同年同月生まれで、私の方が半月ほど早いだけの、いわば同級生であり、同じ時代を生きてきた、とそう言えるだろう。

次に、「古本コレクター」であり「オタク」でもあるという、長山の最大特徴とも言える二点においても、私たちは重なっている。だから、長山の書いてきた本の多くが、私の守備範囲と重なるので、「こいつは何者なのだろう?」と、目にもつけば気にもなっていたのである。

一方、私と長山の違いといえば、長山がお医者さんのお金持ちで妻子持ちであるのに対し、私はしがない勤め人の独身者であるという点であろう。

「古本コレクター」であり「オタク」であるというのは、けっこう金のかかる趣味人だということだから、富裕であるか、さもなくば趣味以外にはあまり金を遣わないで済む、昔の言葉で言えば「独身貴族」ででもなければ、なかなか趣味に淫した生活を続けることなどできないのだ。

で、そんな私が、初めて長山の著作として本書を手に取ったのは、もともとはミステリ畑の人間だった私が、ミステリから離れた近年、それまで読みたくても読む暇のなかったSFを読むようになったからであり、そうした中で本書を、言うなれば「基礎教養としてのSF史」のお勉強に良さそうだ、とそう思ったからである。

つまり、今回の場合は、「長山の本」というよりも、「日本SFの歴史」本的な意味合いで、読むことにしたのだ。

○ ○ ○

冒頭にも書いたとおり、結論としては、本書は、「日本SF精神史」ではなく「オタク的コレクターの精神史」であって、本書を読んで喜ぶのは、「文学としてのSF」読みではなく、「オタク」あるいは「コレクター」的気質の強いSFファンだと言えるだろう。

わかりやすく言えば、「広く浅いSFファン」は喜ぶだろうが、例えば、思想や哲学、文芸批評といったものにも興味を持つタイプの「尖ったSFファン」には、本書は、いかにも「とおりいっぺんで物足りない」としか感じられないのではないだろうか。

もちろん「広く浅い」本というのもあって良いというか、そういうものも「入門書」的には必要であろう。しかし、そういうものと「精神史」とは、明らかに方向性が違っており、折り合いが悪い。

端的に言えば、「精神史」とは「精神」を問題にするのだから、どうしたって「深さ」が必要であり、表面をひととおり掻い撫でにしたようなもので、「精神史」など描けるはずがない。事実、本書は「日本SF精神史」などではなく、せいぜい「日本SFとその周辺史」くらいの内容にしかなっていないのである。

つまり、著者の長山は、「日本SFの精神」というものを「対象化して掘り下げる」ことをせずに、「自分の趣味と日本SFの歴史」を、表面的に対応させたに過ぎない。言うなれば、一一「私の好きなものは、多かれ少なかれ、SFである」と。

私は、「日本SF大賞」受賞した元本(旧版)を読んでいないが、「あとがき」によると、新版である本書は、旧版には無かった、70年代以降の記述が、大幅に増補されているそうである。

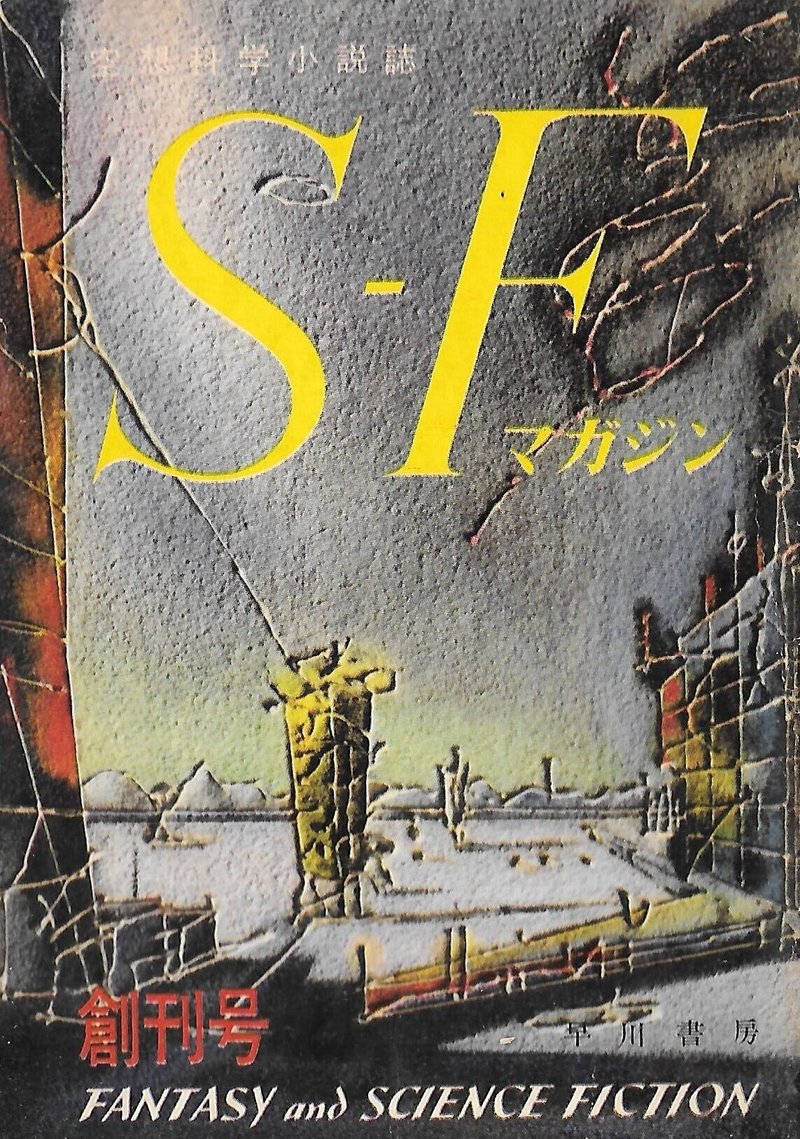

どのあたりが大幅に増補されているのかまでは書かれてないが、全16章の本書で、『SFマガジン』誌の創刊(1959年12月)に触れられているのが、半ば過ぎの「第十章」であり、その次の「第十一章」の冒頭は、

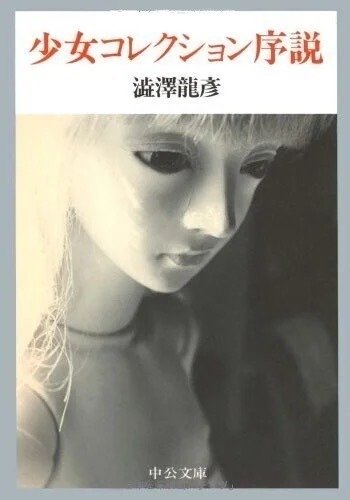

『 本章ではSFを離れて、現代美術、アングラ演劇、異端文学方面での想像力/創造力の展開を見てゆきたい。中心となるのは赤瀬川原平、唐十郎、寺山修司、澁澤龍彦ら。もちろん彼らの仕事は戦後日本の想像力のなかで、ひときわ大きな意味を持つものだったし、人脈的にもSFと交差していた。そしてなにより、彼らのたくらみと行動はきわめて面白い。』(P242)

となっている。

この『現代美術、アングラ演劇、異端文学方面』は、50年代後半から80年代前半にまで及ぶものだから、大まかに言えば、この「第十一章」以降が、今回増補された部分と見ていいだろう。

無論、1962年生まれの長山や私が、このあたりの作家たちに惹かれたのは1970年代も終盤になってからでしかないが、いずれにしろ、旧版の締めくくり部分に、この『SFから離れ』た部分が置かれていては、「日本SF精神史」として、いかにもおさまりが悪いのである。

したがって、今回の「完全版」には、大まかに言って、「70年代以降のSF史」とともに、「SF以外の、長山の趣味の部分」が増補されたと見ていいだろう。

長山の視点に立ってみれば、旧版『日本SF精神史』は、「日本SF大賞」を受賞した長山の「代表作」とも呼べる著作であるから、それを、より完璧なものにするために「70年代以降のSF史」を加えるとともに、本来なら「SF史」からはハミ出す部分ではあろうけれど、その中に「自分の趣味=自分の価値観」を全面的に位置づけて「歴史化したい」と、そう考えたのではないだろうか。

もちろん、このあたりが「オタクのオタクたるところ」であり「コレクターのコレクターたるところ」で、「SFマインド」や「センス・オブ・ワンダー」には、いささか馴染まない、ベタに「人間くさい」部分だと言えるだろう。

本書で長山のやったことを、笠井潔風に端的に評すれば、それは、自堕落な「コレクション自慢」でしかない、ということになるからだ。

長山が、「オタク」であり「コレクター」であると評すること自体は、悪口ではない。

長山自身、それを本書でも認めているし、恥じてもいないのだから、「オタク」であり「コレクター」であること自体は、悪口や批判にはならないし、そもそも、そう評した私自身が「オタク」であり「コレクター」でもあるのだから、これが悪口であろうはずもないのである。

しかし、私がここで、本書が「精神史」の名に値しないものだと批判することと、長山の「オタク」性や「コレクター」性は、決して無関係ではない。いや、むしろ、わかりやすく関係している。

ならば、私の批判が何に向けられているのかというと、それは、長山の「悪しきオタク性=オタクの良くないところ」であり「悪しきコレクター性=コレクターの良くないところ」である、と言えるだろう。

「オタク」や「コレクター」であること自体は、決して悪いことではないけれども、「オタク」や「コレクター」にも、固有の美点や欠点があり、本書では、その欠点の方がほとんど「たれ流し」状態になってしまっているから、同族として看過しがたいものがあるのだ。

まずは、長山の「悪しきコレクター性」の、よくあらわれた部分を紹介しよう。

『 さらに日夏(※ 日夏耿之介)が関係した雑誌も、読者を選ぶタイプのものが多い。大正元年から同四年まで出した「聖盃」(途中から「仮面」と改題)や、大正一三年から昭和二年にかけて出された「東邦芸術」(途中から「奢灞都」と改題)などもそうだが、極め付きは昭和に入ってから出された「遊牧記」全四冊(各号六百数十部を超えず、うち局紙本三十五部、贈呈用本若干部、他は無漂白の木炭紙本)と、「戯苑」全二冊(巻之一・限定三百部、巻之二・限定二百部)だろう。これらの雑誌は、その内容はもちろん、活字の種類や字組、用紙に至るまで、日夏の美意識を強く反映している。余談ながら中井英夫の『虚無への供物』には「遊牧記」の局紙本が五冊、机の上に載っているという記述があるが、四・五号は合併後なので四冊で揃いである。』(P150〜151)

このあたり、いかにも「コレクターのひけらかし」が感じられ、寛容な人には「微笑ましい」と映るのかもしれないが、同族には「同族(故の)嫌悪」を禁じ得ない。

長山としては、日夏耿之介の「高踏的趣味人」性を説明するために、「稀覯本」の「部数」まで紹介した、ということにしたかったのだろうが、さすがに『虚無への供物』の誤記述の指摘は、「豆知識自慢」に止まらず、このあたりの詳細な記述が、「蔵書自慢」の性格を隠し持っていることを露呈させてしまっている。

つまり、長山は、日夏耿之介と「SF的な想像力」との関係性を描きたかったのではなく、「SF」に言寄せて、自らの「コレクション自慢」をしたかっただけなのだ。

さぞや長山の「日夏耿之介コレクション」は見事なものなのだろうとは思うが、これはいささか自制心に欠いた「書き込み」であり、「本音」の見透かされる、不用意な描写だったと言えるだろう。

また、これと同様の「コレクション自慢」として、次のような部分もある。

『(※ 旧『幻想と怪奇』誌の)四号〈ラヴクラフト=CTHULHU神話特集〉、五号〈特集 メルヘン的宇宙の幻想〉を経て、六号〈幻妖コスモロジー 日本作家総特集〉が出ている。同号には、石川鳳斎、琴吹夢外訳「夜窓鬼談」、村山槐多「悪魔の舌」、松永延造「哀れな者」、平山蘆江「悪業地獄」、藤沢衛彦「妖術者の群」、三橋一夫「夢」、香山滋「妖蝶記」、平井呈一「エイプリル・フール」、半村良「箪笥」、立原えりか「かもめ」、都筑道夫「壁の影」、桂千穂「鬼火の館」など、復刻・新作取り混ぜた作品が載っており、この号自体が貴重なアンソロジーだった。ちなみに同号には雑誌ながらオレンジ色の帯が付いていた。』(P312〜313)

一一無論、長山の所蔵する『幻想と怪奇』第六号は、貴重な「オレンジ帯」付きであろう。

また、穿った見方をするなら、本書225ページに掲載されている「「SFマガジン」創刊号」の書影が「帯付き」なのも、これが長山のコレクションを使用したものだからではないかと推察するが、どうだろうか?

以上のような、長山の「コレクション自慢」に対する私のイジリが、ちょっと大人気ないものであり「コレクターとしての妬み」に発するものなのではないかと、そう勘ぐる方もいるだろう。

だが、そうではない。なぜなら、私は、長山とは守備範囲が重なりこそすれ、その「蒐め方(アプローチ)」が違っているし、ましてや蔵書の処分の方こそ気になりだした今になって、長山のコレクションを妬む理由など無いからだ。

私が長山の「コレクション自慢」の自堕落さを論ったのは、そうした「自身への甘さ」が、長山の「作品(作家)評価の悪しき偏向」として、本書にも現れていると見たからに他ならない。

つまり、長山の「自分の好きな(コレクション対象となる)作家は、素晴らしい作家だ」という「自己批評性の欠如」が、この「自堕落なコレクション自慢」という行為に、象徴的に現れている、といっても過言ではない。

したがって、長山の「作家評価」「作品評価」は、ほとんど「コレクション自慢」のレベルでなされているものに過ぎない、ということにもなるのである。

無論、誰しも「好きなものは高く評価したいし、高く評価しがち」ではあろう。どんな評価においても、自分の「趣味嗜好」から、まったく自由であることなどできないのは、いうまでもないことだ。

しかしである、『自分の「趣味嗜好」から、まったく自由であることなどできない』としても、「太鼓持ち評論家」や「提灯持ちレビュアー」に堕することなく、「公正(フェア)」な評価を語らんと志す「物書き」であるならば、可能なかぎり「客観的であろうと努力する」というのは、当然の「自制心」であり「ストイックな美意識」でもあろう。

「自分が面白いと思ったものが、誰にとっても面白いものであり、価値のあるものであるはずだ」などという「評価」であれば、何も考えていない素人レビュアーは無論のこと、小学生にだって可能なことなのである。

だから、自分の書くものが、そんなゴミのような駄文ではないという自負を持つ者ならば、プロであれアマチュアであれ、自身の「趣味嗜好」を可能なかぎり相対化し、その「偏向」の度合いを差し引くことで、公正かつ適切な評価を語ろうとするはずなのだ。

ところが、長山の場合は、そうした「自己相対化」ができていないために、頭隠して尻隠さず的なレベルで「コレクション自慢」をしてしまうし、作家や作品の評価においても、わかりやすい「身内びいき」をしてしまう。

また、せめてそれが、「自覚的」になされたものなら、少しはごまかしようもあったのだろうが、自分では「客観的なつもり」でなされたものであるが故に、傍目には「欲望たれ流し」でしかなく、それがどうにも救いがたく、痛いのである。

もちろん、本書の読者の大半はSFファンであり、長山の評価は「SFファン」寄りに偏っているから、長山の「天然ヨイショ」も、さして気にならないかもしれない。

だが、長山と同様、澁澤龍彦や中井英夫を読んできたファンとしては、長山に対して、

『もっと幾何学的な精神を』

(澁澤龍彦の「第1回幻想文学新人賞」選評のタイトル)

と、そう言わずにはいられない。

澁澤の「美意識」からすれば「自分の感性を信じるのは良いけれども、それは自堕落な自己肯定などであってはならない。自分の感性や欲望に対しては、いつも厳しく自覚的で、かつ克己的であらねばならない」というような、意外に「古風」な話である。

これは、澁澤の「偏愛コレクション」ひとつ見ても明らかなことだ。

澁澤は、自分の趣味に徹した「精神的な(ストイックな)コレクター」ではあっても、あれもこれも「手広く蒐める」俗物コレクターなどではなかった。

「これも持っている、あれも持っている。どうだ、すごいだろう」といったコレクターではなく、そのコレクションを一目見れば、「これが私だ」という、その「偏愛対象」を鋭角に感じ取れる「贅肉を削ぎ落としたコレクション」であり、これこそが「幾何学的精神」の証左だったのである。

ちなみに、澁澤龍彦も「博物学」というものを愛したが、澁澤の愛した「博物学的精神」とは、「権威主義」とは真逆の「フラットな視線」とでも呼べるものであり、ただ単に、無節操にあれもこれも「取り込む」というような態度ではない。

対象(オブジェ)を、権威主義的に序列化するのではなく、むしろそうした「既成の価値観」から切り離して、言うなれば「数学的」にフラットに扱って、自身の価値観で取捨選択をするのが、澁澤龍彦の「幾何学的な精神」なのである。

そうした意味で、「長山コレクション」の性質を、よく表しているのは、「ロリコン」趣味についての評価であろう。

『 ところで、(※ 安部公房の)『壁』への影響にも見られるようにSFからオタク文化に至る想像力のなかで、(※ 『ふしぎの国のアリス』の主人公)「アリス」は特権的な位置を占めていた。数学者でもあったルイス・キャロルの作品は、幻想の背景に数学的論理性を持っており、人間の無意識的な想像力にきわめて明快な輪郭を与えてくれる。ナンセンスな理論こそは、SF者を引きつけてやまないものだ。

日本のオタク文化の大きな柱となるロリコンは、元々はSF・幻想ファンの、こうした「アリス」への論理的興味から起きたのではないかと私は考えている。日本における「SF的ロリコン」の具体例については、折々に述べてゆくことになると思うが、その実態は、むしろアリス・コンプレックスと呼ぶものだった。実際、『アリス』へのオマージュ作品は数多いが、『ロリータ』をモチーフとしたSF・幻想文学はほとんどないのではないか。繰り返すが、アリス幻想の根幹にあるのは性的関心よりも、むしろ非性的関心であり、単なる少女愛好ではなく、非日常的なセンスへの指向も同時に必須要素として含んでいた。少女性は侵犯の対象ではなく、柔軟性の象徴であり侵犯不能(脱日常)の象徴だった。』(P203)

要は「私たちは、ロリコンの変態ではない。だから私たちを、連続幼女誘拐殺人事件の、宮崎勤と一緒にするな。私たちは、もっと知的な教養人であり、高踏的な趣味人なのだ」と、そうアピールしているのである。

いまの世の中は、「LGBTQ」の解放運動にも象徴されるように、どんな「性志向的少数派」であろうと、社会的に認知されるようになってきた。だが、それでも「ペドフィリア(小児性愛)だけは例外」として、憎悪の対象になっている。

こうした「重い現実」に鑑みれば、「ロリコンブーム」真っ盛りの頃に性欲盛りであった長山が、このように言いたくなる気持ちは、同い年の人間として、痛いほどよくわかる。なにしろ、長山と私は「宮崎勤」とも同い年であり、「オタク=ロリコン」は「キモい」と言われてきた世代なのだから、本職が医師である長山なら、なおさらこのように「自己正当化(差別化)」したくなる気持ちもわからないではないのだが、一一しかし、ここまでやってしまうと、むしろ「逆効果」なのではないだろうか。

もちろん、長山のここでの立論が、完全に間違っているなどという気はない。たしかに「そうとも言えるし、そういう側面もあっただろう」とは言えるのだけれど、このように「自分たちだけは違う(清廉潔白だ)」という強弁の仕方には、まるで島崎藤村の『破戒』における「隠せ」という戒め(被差別部落に生まれた主人公・瀬川丑松に対する、その生い立ちと身分を隠して生きよ、という父の戒め)を、私はおのずと連想せずにはいられないのだが、いかがであろう。

実際、日本における「ロリコン」は、実質的には「アリス・コンプレックス」であった、などというのは、ほとんど「言葉尻を捉えただけの、意味のない議論」だ。

なぜなら、日本における「ロリータ・コンプレックス」とは、最初から、アイドルタレント趣味的な意味での「美少女趣味」ではなく、実質的には「美幼女趣味」だったのであり、映画になった『ロリータ』のイメージとは無縁であったというも、わかりきった話でしかないからだ。

(ウラジミール・ナボコフの原作を、スタンリー・キューブリック監督が映画化した『ロリータ』の主人公・ロリータ)

たしかに、「ロリコンブーム」における「幼女」という表象には、「未熟」という意味においての人形愛的「硬質感」があり、その意味で、それは「肉体」ではなく「オブジェ」的なものであって、「非性的」な表象だと言うこともできるだろう。

だが、「豊かな時代の性的不能者」たる「オタク」たちにとっては、「幼女」は「非性的」だからこそ安心して近寄れる(川端康成的と言えるかもしれない)「性的なオブジェ(フィギュア)」だったのでもあり、本来「性的な対象ではない」つまり「性的な禁止の対象」であったからこそ、バタイユ的な「侵犯」の黒い情熱を喚起するものだった、とも言えるのだ。

(『ふしぎの国のアリス』の著者、数学教師ルイス・キャロルは、「友人」たる少女たちの写真を多数残しているが、その中には少なからず、裸体写真も存在する)

ともあれ、笠井潔ではないが、この程度の理屈なら何とでもつけられるのであり、「自己分析」を欠いた「小理屈」など、批評の名に値しないものであることこそ、論を待たないと言えるだろう。むしろ、長山の立論を読んで、私が感じたのは、

「そんなに幼女が好きだったのか、ウルトラマン」

ということだったのである。

そんなわけで、本書の本質は「自慢していないふりをした、コレクション自慢」であり、「自分のコレクションしたものは素晴らしい」という「権威づけ」である反面、「人に見せられないコレクション」は別室に隠しておく、といった態度である。

無論、誰にだって、そういうところはあるのだが、しかし、こういう「わかりやすい態度」というのは、あまりにも「非文学的」なのだ。

自身の、肯定したいところは、あれこれ権威を引っ張ってきて肯定し、否定したい部分には、あれこれ小理屈をつけて目を瞑る、という態度である。

こうした「自堕落な自己肯定」は、例えば、「空想科学小説」派の海野十三が、御大・江戸川乱歩の「変格探偵小説」への偏向を難じて『変態男であると言われても仕方あるまい。』(P185)とまで書いたことについて、じつは、これは事前に打ち合わせのあった「出来レース」だったのではないか、という「穿った見方」にも、よくあらわれている。

それも、決してありえない推理ではないけれども、それ以上に「海野と乱歩のどちらも肯定したいがために、希望的観測に従って、事実を都合よく解釈する、身内総花的態度」という印象が否めないのだ。

海野十三のこの「厳しい言葉」に、大乱歩への理解不足があるとしても、「空想科学小説」や「変格探偵小説」を共に含んでいた当時の「探偵小説」ジャンルの発展を願っての、それは「熱い言葉」だったと、なぜ、そう素直に理解できないのだろうか。

こうした、八方に角が立たないように配慮するというのは、むしろ「今のSF界」の「仲良しクラブ」性の「投影」なのだとは言えまいか。

長山の、こうした「身内びいき」は、小松左京への「過大評価」にも露骨に表れている。

小松が「偉大なSF作家」だったという評価に、異論はない。

しかし、小松が「未来を正しく見透していた人」であり「金銭欲も名誉欲も権勢欲もなく、政治的に完全に正しく振る舞った人」だったと言わんばかりの「小松左京正当化」ぶりは(「SF者は、ロリコンではない」という、自己正当化的言明と同様)、少なくとも「批評家」や「批評性のある作家」のものではなく、「信者」の「教派絶対化」であり、その「自堕落な盲信」でしかないだろう。

「嫌な現実」をも直視する気構えがあるのであれば、「小松左京も(神ではなく)人間だ」ということくらい、容易に確認できるはずだからだ。

そして、長山のこうした「教派信者気質=悪しきオタク気質」は、「私の好きなものは正しい」という偏向的思考に止まらず、その裏返しとしての「私たちを否定する者(批判者)は、つまらない人間だ(私たちの否定する作品は、つまらない作品だ)」という「異端焚刑」的な態度にも現れる。

たいがいは、無難に褒めること(ヨイショ)しかしない長山が、どうして栗本薫や庵野秀明を「わざわざ批判した」のか、奇異に感じた人も少なくないだろう。本書の趣旨からすれば、「嫌いなもの(よそ者)には、触れなければ良い」だけだからである。

なのに、長山が、わざわざ栗本や庵野を批判せずにはいられなかったというのは、この二人が、自らも「オタク」でありながら「オタク批判者」であり、要は「自己批評性」も持った人たちであったというの知っている者には、わかりやすぎるくらいにわかりやすいことでしかない。

例えば栗本薫は、中島梓名義の長編評論『コミュニケーション不全症候群』で、次のような危惧を表明していた。

『 成人したらマンガを読んだりJUNEものを読まなくなるべきだというようなこと(※ を、私は言いたいの)ではない。そうではなくて、成熟とは自ら選んで環境にかかわってゆくことであり、状況をコントロールできる能力を身につけることである。そうして主体的にかかわってゆける限りにおいて、彼らが存在様式のなかにおタク文化やJUNE文化を組込んでゆくのはなんら問題はないと私は思う。むしろそうすることによって彼らは「子供の柔軟性を保ち続ける大人」という、ある意味での理想的な人格へと達することもできるのではないだろうか。もっとも理想化されたイメージの中では、「子供」と「大人」という言葉が現行のような対立概念としてではなくて、それがひとつに止揚されたジン・テーゼを生んでゆくかもしれないのだ。

だがこれは理想論であり、逆に生まれようとしているのは「大人のずる賢さとエゴイズムを身につけた無責任な子供」という最悪の存在であるかもしれないのだ。私の感じ取るコミュニケーション不全症候群の最大の重大かつ焦眉の急の問題点はまさしくそこにある。一見すると彼らは「それほど問題をかかえてない」ように見える。だがその内実は何一つこの社会の共同幻想を理解し、共有しようとしてはいないのだ。彼らは社会のそれよりも自分自身とその仲間たちの私的な共同幻想に拠って自己を作り上げる。そのほかの規範に対してはなんら関心をもたない。その中でより激しい者、より強烈な者、なんらかの他の要因が悪い化学変化をうながした者が、現実に幼女を手にかけ、自分の子供を放置して死なせたり、女高生を監禁して殺すような事件を起こすまでにいたってゆく。だが、そこまでゆけば社会も注目するけれども、本当に恐ろしいのはそうした要素を完璧にかかえたままの半子供たちがそのままで大人の論理をあやつりはじめ、そして大人の力をも身つけてゆくようになることだ。そうした子供たちもいずれその多くが親となって自分の子供を持つことになる。そのとき本当の破滅への道が開かれるのだ。

だからコミニケーション不全症候群という時代の病はすべての物事と同じく盾の両面を持っている。それ自体が悪いわけでもいいわけでもなく、ただもし個人がそれで苦しむならそれは悪く、そのために新しい何かが生まれてくるのならそれはまんざら悪くもない。だがコミニケーション不全症候群は道で人に平気でつきあたたるような些事から、ゆきずりの幼女を連続殺人し、バラバラにすることまで、すべての段階をそのうちに含んでいる。そのなかのどれは有益ないし問題ないから残し、どこだけを解決しようというわけにはいかないはずだ。すべては相互にかたく関連しあっているのだから。』

(ちくま文庫版 P310〜312、※は引用者補足)

『彼らは社会のそれよりも自分自身とその仲間たちの私的な共同幻想に拠って自己を作り上げる。そのほかの規範に対してはなんら関心をもたない。』一一言い換えれば、彼ら「オタク」の危険性は、「社会に開かれた公正さ(フェアネス)」などには興味がなく、「身内びいき」で盛り上がれれば、それで楽しいし、得もするんだからいいじゃないか、という未熟な「非社会性」を抱えたまま、社会の中核を担う存在に育っていくだろう、という話である。

また、庵野秀明が、長らく『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズの制作において「オタクへの嫌悪」を語ったことは、よく知られるところである。

そして、そんな彼の「オタクへの嫌悪」を象徴するのが、同作中で描かれる「人類補完計画」だと言えるだろう。

『新世紀エヴァンゲリオン』における「人類補完計画」とは、簡単に言えば、人間が「個としての関係性」の中で生きていくかぎり、その葛藤における「苦しみ」が消えることはないから、ならば、すべての人間を融け合わして、一つの生命体にしてしまえば、個としての欠落を相互に「補完」し合えるのだから、苦しみがなくなるはずだ、という、一種の「人類最終進化計画」だと言えるだろう。

だが、この「人類補完計画」が発動された後、それに取り残されたアスカが、シンジを拒んで言う「気持ち悪い…」という言葉こそが、庵野が「オタク」に感じていた「気持ち悪さ」「我慢ならなさ」を示したものなのだ。

「なんで、お前らは、そんなふうに、自分の望むものしか受け入れられないのだ。金輪際、私は、お前らなんかと一体化したくはないよ」という、「本能だけで生きている下等動物」を見るような「嫌悪感」であり、東浩紀が指摘した「動物化するポストモダン」への抵抗だったとも言えるだろう。

ともあれ、本書の著者のような「わかりやすいオタク」が、「超オタク」であることを望む、栗本薫や庵野秀明を嫌うというのは、とてもわかりやすいことである。

だが、時代はますます「単純化・単色化の快楽」へと傾いており、もはや私たちは「人間」としての「複雑性・異色性」を失って「単細胞化」しているとも言えよう。

「すごいなあ、こんなにたくさん、幅広くコレクションなさってるなんて」という感じで、本書に感心するナイーブな読者は少なくないはずで、今や時代は「深さ」など求めてはいない。

だが、私はそういう身も蓋もない「動物的快楽の追求」に対して、「恥ずかしい…」と、そう吐き捨てずにはいられない「古い人間」なのである。

(2022年10月6日)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○