映画 『トータル・リコール』 2012年版 : デレない美女のリアル

映画評:レン・ワイズマン監督:『トータル・リコール』

フィリップ・K・ディックの短編小説「追憶売ります」を、1990年に映画化した作品の、2012年のリメイク版である。

アーノルド・シュワルツェネッガー主演の、ポール・バーホーベン監督による「1990年版」の方が、かなり知名度が高いはずで、無論そちらも「楽しい作品」ではあったのだが、私個人は、コリン・ファレルの主演で、レン・ワイズマン監督によってリメイクされた「2012年版」の方が、断然「好み」であった。

一一本稿では、その「主たる理由」の部分を書きたいと思う。

まず最初にハッキリと断っておくが、私は「1990年版」が嫌いなわけではないし、楽しめなかったわけでもない。

アーノルド・シュワルツェネッガーは、私が若い頃の人気アクション俳優だったし、その人柄の良さそうな陽性のキャラクターには好感を持っていた。

一方、ポール・バーホーベン監督については、『氷の微笑』(1992年)などの「男女もの」には興味がなかったので、観たのはもっぱら「SFもの」であった。

つまり、『ロボコップ』(1987年)、『トータル・リコール』(1990年)、『スターシップ・トゥルーパーズ』(1997年)、『インビジブル』(2000年)の4作である。

この4作はいずれも楽しめたのだが、私がハッキリとこの監督が「好き」だと思ったのは、3つ目に観た『スターシップ・トゥルーパーズ』でである。

『スターシップ・トゥルーパーズ』は、ロバート・A・ハインラインの同名SF小説(邦題『宇宙の戦士』)を映画化した作品なのだが、私はこの原作の方を先に読んでいた。

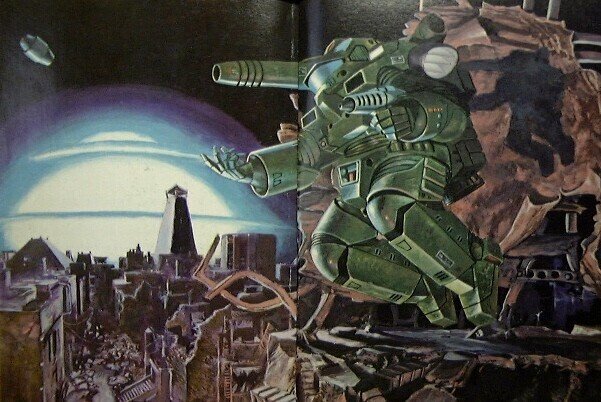

それまでハインラインを読んだことはなかったのだが、この作品に登場した「パワードスーツ(戦闘用強化服)」を、SFイラストレーターとして知られた「加藤直之」が描いていたおり、この邦訳本のイラストが、抜群にカッコよかった。それはまさに「(等身大の)着るロボット」で、宇宙服と戦闘ロボットの中間的なものであり、実に洗練されたカッコ良さがあったのだ。

そして、この「パワードスーツ」という発想に影響を受けたのが、もはや歴史的古典作品となったテレビアニメ『機動戦士ガンダム』(富野喜幸監督)である。

同作に登場する「モビルスーツ」は、スケールこそ「巨大ロボット」だったものの、子供っぽい印象のつきまとう「ロボット」ではなく、兵器としての「モビルスーツ」という発想を、ハインラインの『宇宙の戦士』から借用したものであった。

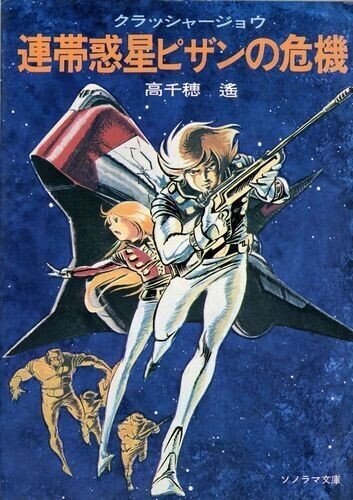

ところが、加藤直之と同じSFデザイン事務所「スタジオぬえ」に所属しており、『宇宙の戦士』をことのほか高く評価していたSF作家の高千穂遙(『クラッシャージョウ』『ダーティペア』シリーズなど)が、当時大人気だった『機動戦士ガンダム』を評して「SFではない」と言ったことから、いわゆる「ガンダムSF論争」が勃発した。

(上が、『クラッシャージョウ』第1巻の、1977年初版、下がアニメ版。どちらも安彦良和のキャラクターだが、上はそうとう絵柄が古い)

一一と、このような経緯があったため、私は「では、高千穂遙がそこまで褒める、『宇宙の戦士』とやらを読ませてもらおうか」と思って読んでみたのだが、その結果は、残念ながら否定的なものであった。

この、原作小説『宇宙の戦士』は、私が期待したような「戦争アクションSF」ではなく、SF版『フルメタル・ジャケット』(スタンリー・キューブリック監督・1987年)といった感じの、地味な「宇宙兵養成学校物語」だった。

ひ弱な現代っ子である若者たちが、過酷な訓練を経て「愛国的な戦士」へとたくましく成長していく姿を肯定的に描いた、愛国主義的な作品であったため、私には、まったく楽しめなかったのである。

けれども、加藤直之が描いたようなカッコイイ「パワードスーツ」が登場することに期待して、バーホーベン版の『宇宙の戦士』たる『スターシップ・トゥルーパーズ』を観に行ったのだが、残念ながらこの映画では、「重装備の兵隊」は出てきても、加藤直之が描いたような、ロボットめいた「パワードスーツ」は登場しなかった。

しかしである、この映画は、予期しなかったところで、私を大喜びさせてくれた。それは、この映画では、バーホーベン監督の「皮肉な批評性」が、ハッキリと表れていた点であった。

そして、それはたぶん、次のようなバーホーベンの「出自」に由来するものだったのであろう。

『幼少期を第二次世界大戦下のオランダのハーグで過ごした。その中で、自分たちオランダ人の味方であるはずの連合軍がナチスの軍事基地があるハーグを空爆し、死体が道端に転がっているという日常を過ごしている。』

(Wikipedia「ポール・バーホーベン」)

要は、バーホーベンは「〝世界の警察〟的なアメリカの、星条旗よ永遠なれ的な、単細胞な愛国心」が大嫌いだったから、このSFアクション映画では、それを徹底的におちょくっていたのである。

(終盤で登場する将校の制服は、明らかにナチスドイツの軍服を意識したデザインだった)

もちろん、鈍感な観客ではそれと気づかない「捻った描写」による「皮肉」ではあったのだが、「よくもまあ、ここまで原作を嘲笑うような映画を撮ったものだ」と、私は大笑いし、大喜びしたのだった。

で、こうした「皮肉」が利くのは、バーホーベン監督に、もともと「過激さ」があり、それは主に「描写」面における「グロテスク」表現にあったからだろうが、これも上記のような「育ち」があってのことだったのであろう。

『ロボコップ』での、頭部だけ人間で、あとは機械の身体だった「ロボット刑事」の主人公が、悪党たちに捕まり、その身体をバラバラに解体されて、身動きが取れずに『芋虫』(江戸川乱歩)ようにうごめく姿だとか、悪党の一人が全身に劇薬をを浴びて、ドロドロの姿になるとかいった、かなり露悪的なグロテスク表現である。

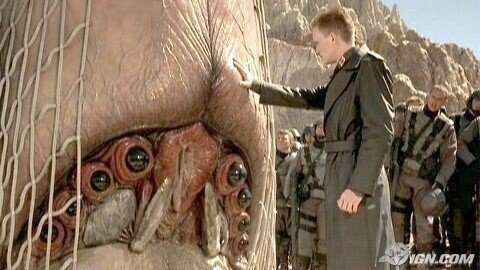

こうしたグロテスク表現が、『スターシップ・トゥルーパーズ』では、「人類」側の「正義の兵隊さん」たちによる戦いぶりとして表現されたから、主人公側であるはずの彼らは、「正義の戦士」ではなく、むしろ「頭の悪い、変態的な殺戮者」にしか見えなかった。その敵が、「バグ」と呼ばれる「蜘蛛」型の巨大生物であったとしても、である。

当時の私は気づかなかったのだが、バーホーベンはこの作品の「兵隊」たちに、幼いころに体験した「連合軍」という存在と同時に、「ベトナム戦争」における加害者である「アメリカ軍」のイメージを重ねていたのかも知れない。

閑話休題。

で、私が、この遠回りで言いたかったのは、シュワルツネッガーも好きだったし、バーホーベン監督も嫌いではなかったから、バーホーベン版の『トータル・リコール』も嫌いではなく、「SF娯楽アクション映画」として十分楽しんだ、ということである。

ただし、「好きな作品か?」と言えば、そこまでではない。

その理由は、私はもともと「アクション」要素にはあまり興味がなかったし、バーホーベン監督の「グロテスク趣味」も好きではなかったからだ。「グロ」が苦手なのではないが、基本的には好きじゃないし、「グロ」をやるならやるで、洗練の域にまで達したものでないと、特に見たいようなものではなかったのである(その意味で、一時期流行った、血しぶき飛び散る、躁病的な「スプラッター映画」には、まったく興味がなかった)。

そんなわけで、バーホーベン監督による「1990年版」の『トータル・リコール』は「暇があって、テレビでやっていれば視る」くらいの感じで楽しむ作品であって、積極的に好きだというほどではなかった。

それなのに、リメイクされた「2012年版」を、わざわざ劇場まで観に行ったのは、この当時すでに私は、フィリップ・k・ディックの小説のファンになっており、さらに、映画の方ではCG技術もかなり進歩していたから「違ったものを見せてくれるかもしれない」という期待もあって、旧作と見比べたいという気持ちがあったからだ。

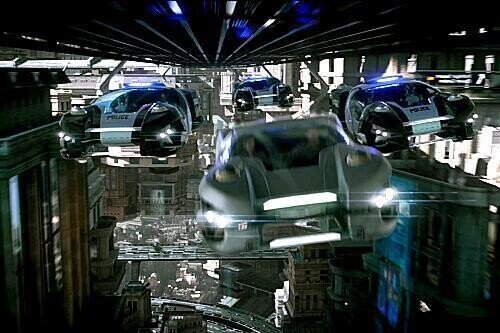

この「2012年版」は、物語の舞台となる「ブリテン連邦」と「コロニー」の背景デザインや各種のメカデザインをはじめ、ビジュアル面におけるその素晴らしさにおいて、「1990年版」以上と言うには止まらず、絵面だけで十分楽しい、「私好み」の作品であった。言うなれば、「スタジオぬえの宮武一貴」的な男っぽい「SFデザイン」の魅力に溢れた作品だったのだが、しかし、私が書きたいのはそこではなかった。

(宮武一貴のデザインによる、アニメ版『クラッシャージョウ』に登場する、連合宇宙軍所属重巡洋艦「コルドバ」)

「ビジュアル」の素晴らしさではなく、私は「鬼嫁」ローリーの「性格設定」に惹かれたのである。

○ ○ ○

リメイクされた「2012年版」の、「ストーリー」の発端部分は、次のとおりである。

『21世紀末の世界大戦により人類は大量の化学兵器を使用した。その結果地上の大半は居住不可能となり富裕層はヨーロッパを中心としたブリテン連邦(the United Federation of Britain、通称UFB)に住み、貧困層は反対側のオーストラリアを中心としたコロニーに居住する事になり、コロニーの住民はUFBの労働力の為にザ・フォールと呼ばれる巨大なエレベーター (重力列車) に乗りUFBに通勤し働いていた。やがてUFBからの独立と解放を目的とするリーダーのマサイアスを中心としたレジスタンスと呼ばれる反体制派のテロ活動が盛んになり、UFB代表のコーヘイゲンはロボット警官のシンセティックの増産を唱える。 コロニーで暮すダグラス・クエイドは、このシンセティックの生産を行う労働者であり、貧しいながら美人の妻ローリーと平和に暮らしていたが、ダグラスはいつの頃からか夢の中で見知らぬ女性と病院を脱出し警官に追われる夢を見る様になる。その夢の事が気になりつつ、ある日リコール社の宣伝に興味を持つ。友人であり同僚のハリーからは脳障害になるから行くなと忠告されるが、ダグラスの足はリコール社へと向かっていた。リコール社でサービスを受けている最中にトラブルが発生し、ダグラスは急に追われる身になる。』(WIKIpedia「トータル・リコール (2012年の映画)」)

もう少し付け足して説明しておこう。

さえない低所得労働者である主人公のダグラス(コリン・ファレル)には、警察官でもある優しい美人妻のローリー(ケイト・ベッキンセイル)がいて、共働きで、ささやかながらも幸せな家庭を築いていた。

だが、工場ラインでの単純労働の日々と、繰り返しみる「悪夢」によるストレスから、ダグラスはつい、「見たい夢を見せてくれる」という「リコール社」を訪れ、自分が「スパイアクションもの」の主人公になった「人工夢」を見せてもらおうとする。

ダグラスが、座席型の「マシン(夢見装置)」に腰掛け、スタッフが機器のセッティングを始めたところ、いきなり誤作動が起こって、マシンはダウン。そして、なぜかそのタイミングで、多数の武装警官がその部屋に突入してきて、その場に居合わせたスタッフたちを撃ち殺し始めた。

ダグラスは、そこから逃れるべく抵抗したところ、不思議にも自分の身体がアクション映画の主人公のように滑らかに動いて、たちまち10人ほどいた武装警官たちを全滅させてしまう。

正当防衛ではあったが、自身の手による大量殺戮に怖れをなしたダグラスは、その場から自宅へと逃げ帰る。帰宅した彼の異変に気づいた妻のローリーが、何があったのかと問い質すと、ダグラスは、ちょうどその時テレビで流れていた、警察部隊全滅のニュースの犯人が、自分だと打ち明ける。

だが、ダグラスの不眠を知っていたローリーは、その話を信じようとはしない様子で、彼を優しく抱きしめて、なだめようとするばかり。しかし、それでもダグラスが頑強に自分の体験を訴え続けると、ローリーはいきなりダグラスをそのまま絞め殺そうとする。

驚いたダグラスはローリーを突き離すが、ローリーは一変した冷たい表情を浮かべて「どうやら記憶を取り戻してしまったようね。あなたは、平凡な工員のダグラス・クエイドなんかじゃない。だから、そんなことができるのよ。私も、あなたの妻なんかじゃないの。私は、あなたに張りつけられていた監視役。あなたが、自分のものだと思っている記憶は、全部あとから植え付けられた、偽の記憶なの。でも、こうなったからには、生かしてはおけないわね」と、再びダグラスに殴りかかってきた。

とっさにその攻撃をかわしたダグラスだが、豹変したローリーの動きは、まさに訓練された暗殺者のものであった。

一方、ダグラスの方も、リコール社での時と同様、なぜか身体が勝手に動いてローリーの激しい攻撃に対抗でき、なんとか家を飛び出して逃走するのだが、ローリーは、彼を追う警察官や警察ロボットとともに、ごみごみした繁華街の中を徹底的に追跡してくるのであった。

一一このような「内容紹介」を付け足したのは、私が本稿で書きたいのは、この「鬼嫁」ローリーの「魅力」についてだったからだ。

この映画では、主人公がリコール社へ行った結果、「記憶を失ったスパイ、になった夢」を見ているのか、それとも「スパイである記憶を消されていた男が、部分的に記憶を取り戻して、現実を生き始めた」のか、という「二重性の宙吊り」の中で物語が展開する。

「どっちが現実なのか?」というのは、いかにもディック的な展開だ(書き忘れていたが、私はこの原作短編小説を、いまだに読んでいない)。

しかし、「二重性の宙吊り」状態とは言うものの、どう見たってこの物語は、主人公のダグラスが、リコール社のマシンによって見ている、「夢」でしかないだろう。

それは、登場人物たちの、いかにも「映画的」な、人間離れした身体能力や、して当然のケガをせず、ケガをしてもすぐに回復するといったあたり、あるいは、主人公が美女に取り巻かれるといった「普通ならありえない状況」に明白であり、「夢」と考えた方がよほど「リアル」だからだ。観客の多くは、そのように了解して、本作を楽しむのである。

したがって、本作のユニークさは、一種の「メタフィクション」性にあるといって良い。

要は、「スパイ映画」などの「アクションもの」に見られる、超人的な身体能力などの「不自然さ」は、「フィクション」なればこそであり、この映画は「ああいうのは、映画だからこそ可能な、嘘なのですよ。その点、この映画は、夢の世界を描いているから、そうした極端さも、夢の中のリアルとして、まさにリアルなのです」と言外に語る、「メタ映画」的な批評性を備えているのである。

したがって、この作品のラストでは、怖るべき追跡者だったローリーも遂には死に、ダグラスは、彼を助けようとした「夢の中で見た女性」であるメリーナ(ジェシカ・ビール)と結ばれるという、典型的な「ハッピーエンド」となる。

だが、メリーナと唇を重ねたダグラスの視線の先には「リコール社の電飾看板」が瞬いており、この「ハッピーエンドの物語」が「夢」であろうことを「暗示」している。

そして、その看板に目をやったダグラスも、その意味するところをなかば理解しながらも、あえて「甘い夢の世界」に止まることを選んだかのように、メリーナとの熱いキスを続けるのであった。

一一このように書くと、本作のヒロインはメリーナであって、ターミネーターめいた「悪役」のローリーではないんじゃないかと、そう思われるかも知れないが、私は、「型通りのヒロイン」でしかないメリーナにはさほどの魅力は感じず、むしろ、尋常ではない「鬼嫁」ローリーの方に、不思議な魅力を感じたのだ。なぜだろうか。

つまり、私が本稿で書きたいのは、「鬼嫁」ローリーの魅力とは、どういう種類のものであり、なぜ私は、それに惹かれるのか、ということである。

○ ○ ○

予想外に「前説」が長くなったので、結論から書いておくと、ローリーの魅力は、「デレない」ところだ。

つまり、「ツンデレ」ではなく、徹底的に「ツン」で押し通したところが魅力的なのである。

では、なぜ私は、そんな「ツンのみ」のローリーに惹かれるのだろうか?

それはたぶん、「デレ」的なものへの、懐疑が強いからだろう。

言い換えれば、私の場合、わかりやすい「デレ的な魅力」をあまり信用できず、むしろ「純粋なツン(=無愛想)」の方が、よほど「本物」だと感じるからではないだろうか。

私が、「宗教」を嫌い「現実逃避」を嫌うのも、「薬物による快楽」を嫌うのも、結局は、そうした「外から、私を見失わせる快楽」的なものが嫌いだ、ということなのだと思う。

私は、「自分の意志のコントロール下にない自分」が嫌いであり、「完全に克己的な自己コントロール」に強いこだわりを持つ人間なのであろう。

その意味で、「恋愛」時の多幸感というのも、所詮は「薬物」のそれと同じで、要は「脳内物質による薬理作用でしかない」と思えてしまうし、逆に、私が比較的ストレスに強いのも、ストレスもまた所詮は脳科学現象であり、物理的な気分転換によって、おおよそは解消できるものでしかなく、本当の問題は、改善されるべき「現実状態」の方だ、というふうに考えられるからだろう(つまり「不安そのものには、実体は無い」と考えられる)。

そんなわけで私は、純粋に理性的に、意志的に生きたいという願望が強いのだろう。言い換えれば、「脳内物質」の作用による「気分」には支配されたくないのだ。

だから、私の場合、異性における、わかりやすい「可愛らしさ」や「素直さ」「ストレートな好意」(つまり「デレ」的なもの)よりも、むしろ「何を考えているのかよくわからない性格=謎めいた性格」や「(敵意ではない)素っ気なさ」にこそ惹かれるのであろう。私は、「デレ」的な「わかりやすい魅力」ではなく、「謎」めいた「わかりにくいものの魅力」に惹かれるのだ。

「向こうから接近してくる魅力」ではなく、「こちらが積極的に接近を試みなければ理解し得ない魅力」にこそ「本物」を感じて、それに惹かれているということなのではないだろうか。

私が、メタフィクションの「決定不可能性」の「陶酔」に惹かれるのも、それは「単純に、与えられる(客体的)陶酔」ではなく、自分から主体的に関わることを要求する「難解な陶酔」だからではないだろうか。それが、メタフィクションにおける決定不可能性の「深遠な魅力」であり、それが与えてくれる「快楽」ではないかと思えるのだ。

つまり、私の好みは、「文学」や「映画芸術」でも、「女性」についてのそれでも、結局は「同じ」なのである。

要は、「甘ったるい(性格や状況)」などの「わかりやすいもの」や「簡単に手に入るもの」、その分「現実的ではあるもの」に、さほどの魅力を感じないのだ。一一これは私の、精神面における、マゾのマゾたるところだとさえ言えるかもしれない。

ともあれ、そういうわけで、私は「わかりやすく魅力的」なメリーナより、「なんでそこまで追いかけてくるんだよ!」と言いたくなるような「鬼嫁」ローリーの方に、不思議な魅力を感じてしまう。

「ホントは、あなたのことが好きだったの」なんて「わかりやすくも陳腐なセリフ」など絶対吐かないまま、ほとんど理解不能な「鬼嫁」として潔く死んでいったローリーに、私は「得難い魅力」を感じてしまう。

それはたぶん「究極のツンデレ」的な、最後まで「デレ」を見せない「ツンデレの魅力」だったのではないだろうか。

こうした「解ききれない謎」という「稀有な魅力」を与えてくれるが故に、私は「鬼嫁」ローリーに惹かれたのだろうというのが、私の一応の解答なのだが、しかし、この解答は、単にこの作品に止まらず、「私という謎」の解明に一役買ってくれたからこそ、私は、それを本稿に書きたかったのである。

○ ○ ○

ちなみに、この原稿を書くためのネット検索の中で知ったことだが、「鬼嫁」ローリーを演じたケイト・ベッキンセイルは、実は、レン・ワイズマン監督の「実の妻」だった人(2004年結婚〜2016年離婚)であり、この映画(2012年)が撮られたのも、離婚以前の安定期であったと見て良いだろう。

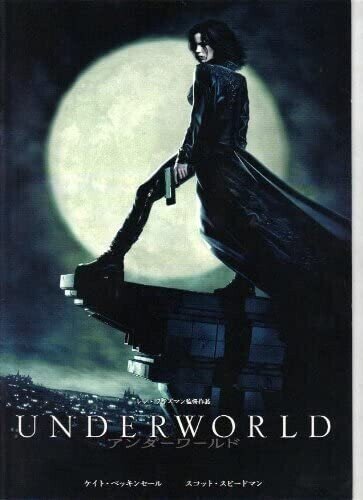

ケイト・ベッキンセイルはもともと、ワイズマンが原案と監督をつとめたヒット作品「アンダーワールド」シリーズの出演者で、『吸血鬼一族と狼男一族の間に続く、何百年にもわたる戦いを描く』このアクション作品おいて、『女性ながら吸血鬼族の優秀なライカン(※ 狼男)の処刑人(デス・ディーラー)であるセリーン』役を演じており、その縁でワイズマンと結ばれた女性である。

つまり、ケイト・ベッキンセイルは、もともとワイズマンにとって「キリリとした、媚びない女性」としての側面において魅力的な女性であったのだろうから、本作での「鬼嫁」ローリーも、悪役とは言え、その系譜に連なるキャラクターであったのだと言えよう。

だからこそ、ワイズマンが力を入れて描いたのも、メリーナの方ではなく、やはりローリーのそんな「魅力」だったのではなかろうか。

言い換えれば、二人の夫婦関係が、4年後の破局に向けてすでに傾きかけていたから、ケイトに悪役であるローリー役を(嫌がらせ的に)振ったというようなことではなく、あくまでもケイトの魅力を最大限に引き出すためにローリー役に配し、その魅力を、心を込めて描いた、ということだったのではないだろうか。

ただ、私に言わせれば、ワイズマンがケイトと結婚したのは、やっぱり失敗だったと思う。

なぜなら、結婚してしまえば、ケイトの「謎めいた(非日常的な)魅力」は、否応なく薄れざるを得ないからだ。

それもあって、映画の中では、彼女の魅力を最大限に引き出す役を与えたのかもしれないが、やはり、現実の方は如何ともし難かったのであろう。

ちなみに、ワイズマン監督は、「アンダーワールド」シリーズを代表作として、テレビシリーズ中心に活動している人なので、映画の監督作品は少ないようだ。

きっと彼は、ヴァンパイヤーたちのような「終わらない夢」を見たいタイプの人だったのではないかと、私はそんなふうに想像している。

(2022年11月6日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・