記事一覧

「君たちはどう生きるか」獅子舞研究者の視点から(ネタバレあり)

SNSでのネタバレ感想をぜひ観てみたい。そういう衝動に駆られて、予告編なしの宮崎駿監督の作品「君たちはどう生きるか」を観てきた。終わってみて抱いた感想を、簡単にここに記しておきたい。考えさせられる映画だった。僕の感想文も無論、ネタバレである。

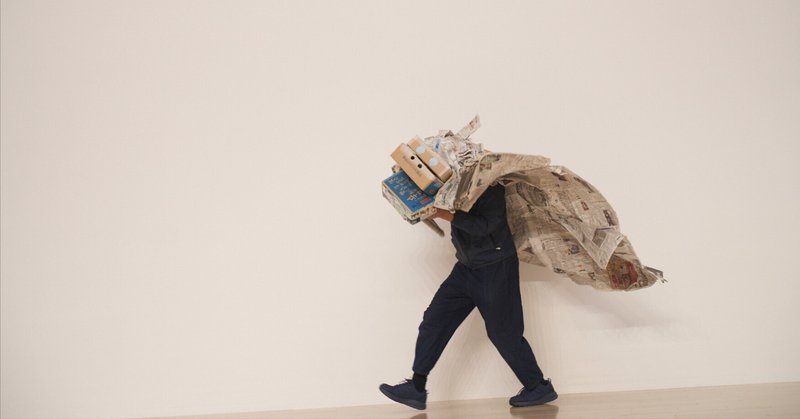

見えない世界を親しみやすく描く見えない物たちが棲む世界。わかりにくい民俗学の世界をキャラクターとして描くことで、どこか愉快でポップで親しみやすさを作り出し

獅子舞がすべての市区町村に存在するならば

今日は、獅子舞がすべての市町村に存在すると仮定するならば、どのような未来が描けるのか?について述べていきたい。現在、獅子舞は日本全国に約7000ほど存在すると言われているが減少傾向だ。

◎最大階数が2階になる

◎個人商店が復活する

◎庭を持つ人が増える

◎歩道の道幅が広くなる

◎お酒が売れるようになる

◎漆、織物、木彫りなどの産業が盛んになる

◎玄関に鍵をかけない人が増える

◎東京の人口が減り、

【第3回】台湾 桃園-新北 100km徒歩 「日本人探し旅」/ 3rd Taiwan Taoyuan-100km New Taipei "Japanese Search Trip"

2019年11月21日~23日、台湾の桃園市から新北市烏來までの約100kmを3日間で歩いた。その道のりは昔、日本政府と台湾原住民の領土の境界線だった。日本政府は台湾原住民の首狩りの文化を恐れ、境界線が敷かれたのだ。そこには、今でも日本と台湾の文化が混在し、特異な生活文化がある。歩きながらそれを写真と文章で記録し、台湾在住の日本人にインタビューも実施。その成果を国立政治大学の授業で大学生と共有した

もっとみる