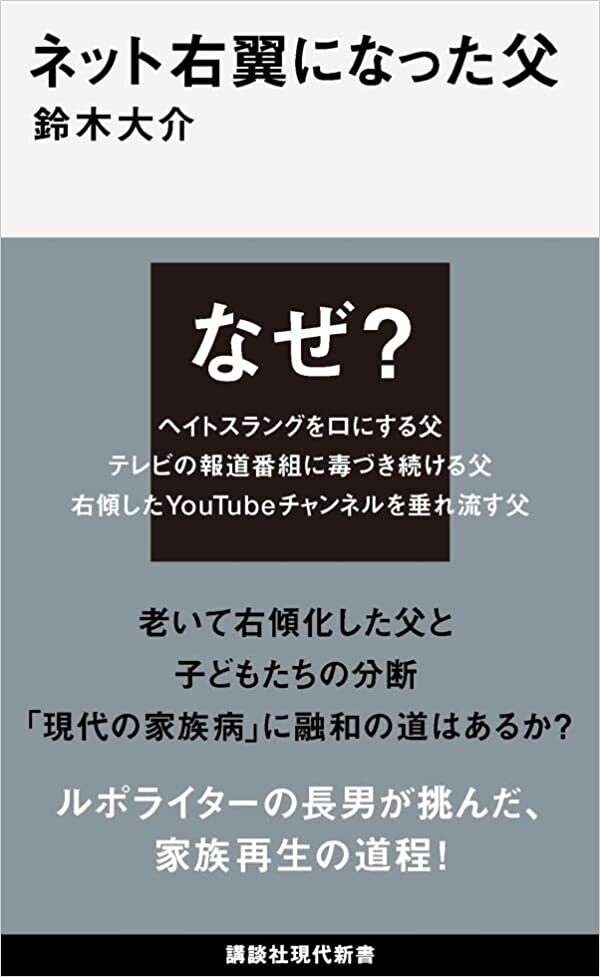

鈴木大介 『ネット右翼になった父』 : 「客観中立」という 初歩的な幻想

書評:鈴木大介『ネット右翼になった父』(講談社現代新書)

亡父が、最晩年には「ネット右翼」になっていたのを知り、ショックを受けた。一一そんな趣旨の記事を、本書著者の鈴木大介が、Webメディア「デイリー新潮」に寄稿したのは、実父の死の約2ヶ月後、「2019年7月25日」のことであった。

当時かなり話題になったこの記事を、私は「そういうこともあるだろうな」と思いながら、読んだ記憶がある。

当該記事「亡き父は晩年なぜネット右翼になってしまったのか」の内容は、次のようなものだ。

一一父が亡くなり、葬儀日程の通知が必要な人の連絡先などを調べるため、父の遺品となったパソコンを開いてみると、最晩年の父が閲覧視聴していたのは、いわゆる「嫌韓」のまとめサイトやそこにリンクの貼られた、YouTubeの「嫌韓」記事の読み上げサイトなどだった。そんなものがズラリと「お気に入り」に登録されていたのだ。

また、そういう目で見ると、父の書棚には、一般的な書籍と並んで、高齢ネトウヨ御用達のオピニオン雑誌『正論』や『WILL』などの、右傾雑誌も並べられていた。

さらに、そう言えば、父の晩年、癌治療のために、息子である本書著者が車を出して父を通院させていたのだが、そうした中で交わされた数少ない会話の中でも、父はたまに、中国や韓国をけなす言葉、生活保護受給者や権利を声高に主張する女性などを非難する言葉、あるいは、ネトウヨしか使わないようなネットスラングを使ったりして、リベラルを自認する著者を驚かせ、絶句させるようなことがあったのを思い出した。

父と息子である本書著者の関係は、もともと良好とは言えないものであった。仲が悪いというほどではないけれど、著者にとっての父は、家族の中では最も話しづらく、敬遠しがちな存在であった。

それに、著者は若くして家を出て独り立ちし、ルポライターとして「弱者」の寄り添う仕事をしていたから、長らく父と話す機会もなかった。

父が癌になったので、その通院に付き添うようになったのだが、それとて、母親に、父の癌の進行状態について、医者からの説明受けるという辛い役目をさせたくない、という気持ちが強かったためで、父のためというのとは、ちょっと違う。

このように、父との関係は、しっくりいかないものがあったため、父が前記のような「ひっかかる言葉」を発しても、息子である著者は、それを咎めたり議論したりすることは一切なかった。どうせ言っても無駄だろうと思えるし、なによりそれで険悪なムードになることが堪えられないと感じられていたからだ。

つまり、結局のところ、父が亡くなるまで、一度も「腹を割った話し合い」などしたことがなかったのである。

だからこそ、父が晩年、「嫌韓」サイトにハマっていたなどとは、つゆ知らなかったし、本棚に『正論』や『WILL』を見ても、特に気にもしなかった。いや、気にはしなかったのである。

また、だからこそ、父が亡くなり、遺品のパソコンを開いてみて、初めて愕然とした。そこに否定できない事実を見せつけられ、突きつけられて、「父はネット右翼になっていた」という現実を認めないわけにはいかなくなったのである。

しかし、父は、もとからそうした「傾向」のある人だとは、考えにくなかった。つまり「保守」思想の持ち主でもなければ、「嫌韓嫌中」というわけでもなかったはずなのだ。

父は元来、幅広い興味を持った『フラットな感覚も持ち主だったはず』で、著者が子ども時分に、有吉佐和子の『複合汚染』や、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』といった、左翼リベラルに分類されるだろう本を読んでいたりしたのも、父の蔵書の影響だったのである。

だから著者は、父のことを『好きではなかった』ものの、客観的には『高潔さと愉快さを兼ね備えた思慮深い人物』だと、高く評価してはいたのである。

また、語学に興味があった父は、退職後、「ハングルの合理性」に感心してその勉強をしたり、中国に半年間も「語学留学」をしたりもしたような人であったから、決して中国や韓国が嫌いであったはずはなかった。なのに、どうしてこんなことになってしまったのか。

著者は、そうしたギャップの大きさに打ちのめされたのである。

当然「なぜそうなったのか?」と考えた場合に、真っ先に思い浮かぶのが「認知の衰え」である。要は、加齢により認知能力が低下したために、あれこれを突き合わせて公正に判断するということができなくなり、呑み込みやすい「ネット右翼的」(欲望垂れ流しの自己賛美的)言説に引きずられていったのではないか、という、仮説である。

無論、根っからのリベラルであれば、そうなるわけもないので、なにか原因がないかものかと考えてみると、たしかに父には「古き良き日本」を懐かしむ気持ちがあった。

もちろんそれは、政治的な保守思想のようなものではなく、例えて言えば『三丁目の夕日』的な「ノスタルジー」に近いものだったようなのだが、要は、認知機能が弱ったところで、いわば剥き出しになった、そうした願望に、ネット右翼的言説がスルリと入り込んでしまったのではないだろうか。

一一と、鈴木が、父の死後2ヶ月後に書いた「記事」は、おおむねこのような内容であった。

○ ○ ○

では、本書において著者は、何を書いているのだろうか?

それは、上の記事「亡き父は晩年なぜネット右翼になってしまったのか」の「訂正」である。

あの記事で書いたことは、本当に「最晩年の父」を正しく評価したものだったのか?

父の死から2年が過ぎて、自身が少しは冷静になったと考えた著者が、もう一度きちんと父の晩年について検討を始めたところ、どうも2年前の記事で書いたことは、あまり客観的なものではなかったように思えてきた。

父の死の直後であり、しかも「驚くべき事実を知らされたショック」で、著者はかなり「感情的」になっていたため、父の最晩年を見誤り、「必要以上に父を貶めるようなことを書いてしまったのではないか」という疑問が湧いてきた。

そこで、著者は、亡父の最晩年の真実を探るべく、腹をくくって、遺品であるパソコンの中身の詳細な検討や、母と姉、叔父(父の弟)あるいは、父の最晩年の友人たちが、父の晩年をどのように見ていたのか、その見解を聴取した。

そして、それらの意見を勘案して、客観的に評価した場合、最晩年の父は、決して「ネット右翼」になっていたわけではなく、そのような言説からの影響はあったにしろ、「ネット右翼的」な言葉で語ったことの「意図」したところは、「ネット右翼」のそれとは違って、いかにも亡父らしいものだったのではないか、という結論に至ったのである。

例えば、父が、「ハングルの合理性」に感心してその勉強をしたり、中国に半年間も「語学留学」をしたりもして、どちらかと言えば、中国や韓国に好意的だったはずなのに、どうして「嫌韓嫌中」になってしまったのかという疑問。

それは、父がもともと「反権威」の人であったために、「国家」のあり方としての中国や韓国に対する敵意が、「ネット右翼的な言説」に接することで、強く喚起されたのではないか。つまり、父は、「ネット右翼」的に中国人や韓国人を嫌ったり蔑視したりしたのではなく、あくまでも共産党独裁国家としての中国を嫌い、反日を煽ることで自国民をコントロールしようとする韓国政府のやり方を嫌っただけだった、と理解する方が、冷静で客観的な評価なのではないか。

あるいは、父が「ある種の、進歩的な女性」を非難するのは、決して「ネット右翼的」な「女は出しゃばるな、男を立てろ」的なものではなく、あくまでも「古き良き日本の女性の美徳」をこそ高く評価したものであって、決して女性が男性以上に有能であったり、社会に進出すること自体を否定したものではなかった。掘り起こされた事実から、そうした理解も可能なものとなったのである。

そして、これは「生活保護者」批判だとか、「男勝りな社会党女性議員」に対する批判だとかについても、同様に言えることで、父は決して「政治的な党派性」から、紋切り型のネット右翼的な言葉を発していたのではなく、もともと持っていた、自分なりの美意識と「反権威」主義的なスタンスから、表面的に「ネット右翼的な言説の影響を受けていた」だけで、それをして「父がネット右翼になった」と表現するのは、あまりにも中身を見ない感情的な評価であり、公正な評価とは言えなかったのではないか。

一一と、大筋で、このような理屈である。

○ ○ ○

で、結論から言うならば、これは著者の「希望的観測」による「恣意的理解(過剰解釈)」の域を出ないものである。

たしかに、父を亡くした直後の著者は十分に冷静ではなかっただろうし、その意味で「言い過ぎた(書きすぎた)」ところもあっただろう。

だが、そうだとしても、やはり「父が、ネット右翼になっていた」という言い方自体は、間違っていたとまでは言えないし、そもそも、現在の著者が、十分に「冷静で客観的で俯瞰的に公正」な見方ができているかというと、それは大いに疑問である。

何故ならば、父が死んで何年経とうが、著者が「息子」であることに変わりはないし、その意味で「批評対象の身内」であることに変わりはない。

それに、著者は、有名人でもなんでもない父を、わざわざ「世間に晒して批判した」という強い「負い目」を(自業自得的に)抱えてしまったからこそ、できればその「負い目」を消してしまいたいという「欲望」を抱えてしまっている。

では、その「負い目」を解消するにはどうすれば良いかというと、「父が右翼になっていたという私の評価は、父に死にあたって感情的になっていた私の、感情的な評価であり、適切客観的な評価ではなかった。冷静になって、あれこれ調べて検討してみれば、じつは父は、本質的なところでは変わってなどおらず、その意味では、父はネット右翼になどなっていなかった、と評価するのが至当である」という理屈で、「前言撤回」することであろう。

本書で著者がやったのは、まさにこの、「父の汚名挽回」に見せかけた、マッチポンプな「自己正当化」なのである。

本書を一読して、目につく特徴は、著者が「父を亡くした直後の私は、感情的だった」ということの強調であり、それとは対照的に、「今の私」は、きわめて意識的(自己抑制的)に「冷静で客観的で俯瞰的に公正」な見方をしている、ということの強調である。

だから、著者は、自身の「過去の誤ち」を訂正して反省するに止まらず、本書の後半では、ご親切にも「思い込みで他人を判断して、不必要な『分断』を生まないためには、どうすれば良いか」という「処方箋」を、自らの経験に照らして、読者に対し「ご高説」を垂れたりまでしているのである。

たしかにご当人としては「自分は、自身の誤ちを乗り越えたのだ」と思っており、「この経験を他の人にも生かしてほしい」と思っているのかもしれないが、実際のところ、こうした言動は、無自覚な「自己正当化」から出たものに過ぎない。

自身が「バカなことをした。やり過ぎて、亡父を冒涜してしまった」という、強い「負い目」を持っているからこそ、「前言撤回」するだけでは不十分であったために、著者はさらに「自分は、人にはなかなかできない、自己相対化をやり遂げたんだ。だから、この経験は、自分の主観に振り回されて、無用の『分断』を生んでいる左右両派の感情的な人たちへの、公正かつ冷静で、建設的な助言として役立ちはずだ」と、身の程知らずにも、そう考えずにはいられなかっただけである。

だからこそ、自分の「大失敗」を棚に上げて、他人に「高説を垂れる」などということまでしたのだが、実質的には、自身の「無自覚」について、本書でも、その「恥の上塗り」をしただけなのである。

もしも「今の著者」が、本当に冷静で、自身を客観視できていたならば、自身を「客観的だ」とは思わなかっただろう。

最初に書いたとおり、著者は、父が死んで「ネット右翼だった」と知った時に大いにとり乱し、わざわざ書かなくてもいい記事まで書くほど、人並外れて「主観的な人間」だったのだから、本当に冷静なら「今の自分だけは冷静である」などと考えるわけがない。

酔っ払いが「俺は絶対に酔ってなどいない!」と声を張り上げるのと同様、自分の冷静さを自分で強調する人ほど、あてにならないものもない。

本当に反省しているのなら、むしろ、もっと「今の自分」を疑うはずなのだ。持ってしかるべき「自己懐疑」を持つはずなのだ。

だが、そんな「冷静なつもりで、冷静ではありえない人」が、「感情的な判断による、感情的な行い」によって「亡父の名誉を不必要に貶めてしまった」という「負い目」を「今も持っている」以上、今も完全に冷静であろうはずなどないのである。

それなのに、著者は単純に「時間が経ったから、頭が冷めてきた」と信じて、今度は「冷静で客観的で俯瞰的に公正」な見方ができると考えたわけなのだが、それは所詮「そう思わないことには、前言撤回して、負い目を解消する」ことができないから、でしかない。

つまり、著者は「自分が楽になりたい」から、「冷静になった」つもりになった、だけなのである。その意味で、本書執筆時の著者は、もしかすると、亡父の死の直後にも増して、「冷静ではなかった」と言えるのだ。

そして、自分が「批判対象の身内」であり「批判対象に負い目を感じている」という程度の「事実」を、冷静に「自覚」できる程度の「客観性」があれば、著者は「今の自分なら、父を客観的に評価できる」などとは思わなかったはずだ。

言い換えれば、そう思ってしまう本書著者は、終始一貫して、今も昔も「主観的で思い込みの激しい人」だということなのである。

そしてそれは、著者自身も半ば自覚しているとおりに、「父親ゆずり」の性格なのであろう。

「客観的で公平なつもりだけれど、自身の偏向には気づかない人。自己正当化にすぎて、誤った自信を持ってしまっている人」ということだ。

つまり、決して「悪い人ではない」のだけれども「とうてい、賢明とは呼べない人」ということである。

本書著者を評するには、いささか「鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん」とするの趣きが否定できないけれども、たまたま今読んでいる本に収録された対談で、柄谷行人が次のようなことを語っていた。

『 ぼくは大体こういう感じがするんですが、それが自意識というようなものであると、わりに年をとると消えていくと思うのです。

小林秀雄の場合は、自然というところに収斂されていきますね。しかし、自分が意識を克服してきたつもりで、じつは向こうのほうから逃げていってしまったというものじゃないか。結局、性欲に苦しんでいて、それを克服したときには実際に性欲がなかったというような、それに近いものだと思うのです。つまり、あまり自慢にならない。

そうすると、漱石などは五十歳近い年齢で書いているわけです。それを、もちろん年をとった人も読むけれども、主として青年が論じるわけでしょう。あるいは青年的な人が。ぼくは、そういうのにとても疑問を感ずるわけです。

これまでの、江藤淳などは別ですけれども、それなりに自己本位だとか我執だとかいうことを論じた人の場合、漱石と同じ年齢になってしまうと、全然関係なくなるわけですね、漱石が持っていた問題とは。二十代でそれを論じていたにもかかわらず、結局五十になれば、唐木順三にしても、漱石となんら関係もない。

漱石の場合は、その年齢まで、そういうものをもちこたえて来ているということは、単なる自意識という問題、あるいは単に意志とか実生活だけの問題じゃないように思えます。

それは谷崎の場合もそうで、普通ならば『細雪』で終わっちゃうところを、『鍵』だとか『瘋癲老人日記』にまた踏み込んでいくという、そういう秘密みたいなものは何だろうかという問題があります。ぼくは、青年的自意識というのは当てにしないのです。そういうものだったら、すぐなくなっちゃうだろう。』

(『柄谷行人対話篇Ⅰ 1970−83』、P14〜15)

ここで、柄谷が何を言っているのか、ご理解いただけるだろうか?

要は「本人は、かつての難問を乗り越えて、悟ったつもりになっているのだろうが、そうした意識は、多くの場合、自分がその問題を、単に捉えられなくなってしまっただけでしかなく、その事実についての無自覚でしかない。つまり、年齢には関係なく、大切な問題を掴んで離さず、執念深く考え続け、把持し続ける力こそが、本物の思考力なのである」といったような話である。

したがって、本書著者の鈴木大介が「時間が経って頭も冷え、父について、冷静かつ客観的に評価できるようになりました」というようなのは、全然ダメだ、ということである。

ご当人はそのつもりでも、それは「性欲を乗り越えたつもりの人が、じつは性欲が枯れただけだった」みたいな、要は「無自覚にも、自身の欲望(の増減)に、機械的に促されているだけであり、賢くなったわけじゃない」という話なのである。

誤解のなきよう縷説すれば、「性欲」の場合だと「うとましい性欲を、主体的に乗り越えたのではなく、性欲が枯れたから、客体的に性欲を失っただけ」というのと同様、本書著者である鈴木大介の場合は「時間が経って冷静になったのではなく、むしろいらぬ文章を公にしてしまったために、父への強い負い目を抱えてしまい、それを解消しないでは自分は救われないという欲望の発生に促されて、自己欺瞞的に、冷静になったつもりになった」だけ、ということなのである。

だからこそ、鈴木が本書で自身の「冷静で客観的で俯瞰的に公正」な見方の強調というのは、きわめて手前味噌で、薄っぺらい印象を与えるのである。

○ ○ ○

そんなわけで、「父がネット右翼になっていた」という、亡父の死亡直後の鈴木の認識は、必ずしも間違っていたわけではない。

やや、勇み足に過ぎるきらいはあったにせよ、基本的な理解としては、間違いではなかった。鈴木の亡父は、たしかに最晩年においては「ネット右翼」的な人になっていたのである。

一一なぜなら、純粋な意味での「ネット右翼」なるものは、実在しないからである。

「ネット右翼」とは、「抽象化された分類概念」であり「言葉」であって、それが「実在」して、そこらで歩いていたり、演説をしていたりするわけではない。その意味で「ネット右翼そのもの」は、存在しないのだ。

言い換えれば、「ネット右翼」と呼ばれる「実在の人間」とは、「ネット右翼」という「概念」が含みもつ「各種の性格」を、幾らかづつ「分け持ち」、それを「表に出した」人のことであり、それを「ネット右翼(の性質を持つ人)」だと(他者が)呼んでいるのである。

だから「ネット右翼」だと言っても、実際には、中身的に大きな「幅」があって、例えば「ネット右翼的属性」を自身の99パーセントとして保持している人(ほとんど完璧に染まっている人)もいれば、5パーセント程度しか保持していない人(すこし影響を受けているだけの人)もいる。

しかし、たとえ、5パーセント程度しか保持していない人であっても、その人がアクティブな人で、そうした意見をあちこちで吹いてまわり、書き込んでまわれば、その人は立派な「ネット右翼」だということになるだろう。

一方、「ネット右翼的属性を、自身の99パーセントとして保持している人」であっても、それを表に出さなければ、その人は、少なくとも他人から「ネット右翼」認定されることはないだろう。けれども、だからと言って、その人は「ネット右翼的な人ではない」とも言えないはずだ。

つまり、ひとことに「ネット右翼」と言っても、それはアクティブだからこそ実際以上に強烈な「ネット右翼」に見える人もあれば、自分の思想や意見を表明しない(隠している)から、外見的には「ネット右翼」には見えないけれど、その内実は「ネット右翼そのもの」という感じの人だっているわけで、要は、世間で言う「ネット右翼」とは、こういう両極をすべてひっくるめた、幅のある概念なのである。

したがって、本書著者である鈴木大介の亡父が「5パーセントほどのネット右翼」であり、残りの「95パーセントは、そうではなかった」としても、父親から「ネット右翼的な、ヘイト的言葉」を聞かされた際の鈴木にとっては、彼の父親は、間違いなく「ネット右翼」だった、ということになるのだ。

無論、鈴木の父は、息子や家族以外には、そんな言葉を聞かせなかったのかもしれない。だとすれば、鈴木の亡父は、世間的には「ネット右翼」ではなかったし、実質的にも「ネット右翼」ではなかったと言えるのかもしれない。

だが、たとえそうであろうと、「ネット右翼的な、ヘイト的な言葉」を他者に向けて発した段階で、少なくともその人は「ネット右翼」的な人間であり、簡単に言えば「ネット右翼」の(薄い)一人、だとは言えるのである。

そもそも、「ネット右翼」を象徴する「在特会(在日特権を許さない市民の会)」の創設者であり、その初代会長である「桜井誠」にしたところで、頭の先から爪先まで「100パーセントのネット右翼」だというわけではないのは、自明だろう。

つまり、本書著者の鈴木大介が自分の父に対してしたように、桜井のそれまでの人生や「プライベートな発言」まで詳細に調べあげたとしたら、必ずや「ネット右翼らしからぬ、属性や人間性」を見いだすことにもなるはずだ。

なぜなら、桜井誠とて「抽象概念としてのネット右翼」ではなく、「人間」だからであり、人間というのは決して「一面的」なものではなく、しばしば矛盾した「両義性」を持っているものだからである。

「桜井誠」ですら、そうであるように、どんな「ネット右翼」だって「人間」なのだから、詳細にその人の内面に分け入っていけば、その人が「100パーセントのネット右翼」などではないことが、自ずとわかるいうのは、論理的に「自明な事実」なのである。

だからこそ、「100パーセントのネット右翼」ではないから、その人は「ネット右翼ではない」とは言えないのだ。これは「含有率」の問題ではなく、「ネット右翼的な属性」が確認された人を、「ネット右翼」と大雑把に呼んでいるだけだからで、当然その中には「1パーセントのネット右翼」もいれば「99パーセントのネット右翼」もいるのである。

たった「1パーセントのネット右翼」であろうとも、たまたまその「1パーセント」を表出し、それを他人から観測されれば、その人は、観測者からすれば「ネット右翼」なのである。

一方「99パーセントのネット右翼」であろうと、それを完璧に隠し通せば、彼は、少なくとも他者からは「ネット右翼」だとされることはない。ただし、繰り返していうが、だからといって彼が「ネット右翼ではない」とも言えないだろう。

なぜなら、彼の内面の「自己認識」においては、彼はほぼ間違いなく「ネット右翼」だからである。彼の場合「自分は、世間からネット右翼と呼ばれる人間である」という自覚はあるはずからだ。その、他者からの「呼称」や「評価」を認めるか否かは別にしてである。

そんなわけで、可能なかぎり「冷静で客観的で俯瞰的に公正」な見方からすれば、鈴木大介の亡父は、少なくとも、その「最晩年」においては、残念ながら「ネット右翼」だったと認定すべきであろう。

だが、実のところ、それが「とても残念」なのは、鈴木や、故人に特別な愛情を感じている(主観している)「身内や関係者」だけで、あかの他人には、それは「ありがちなこと」でしかなく、そこまで嘆くほどのことではないと「冷静で客観的で俯瞰的に公正」な見方も可能なのだ。人間誰しも、終生「明晰」であり続けることなど、普通はできないからである。

むしろ、そうした「完全さ」を「普通の人」に求めるのは、それこそ「過剰な欲望」であり「過剰な期待」、つまりは「感情的なもの」でしかない。

ちょうど、自分の子供に、闇雲に「東大合格」を強いるような、欲望に目の眩んだ親と似たようなものでしかないのである。

だから、本当の問題は、「鈴木の亡父」ではなく、むしろ本書の著者である「鈴木大介」の方にある。

彼は、感情的な人間であるがゆえに、父親の死にあたって感情的になり、書かなくてもいい記事を書いて公表してしまった。

その結果、勝手に「負い目」を感じて、今度はその「負い目」という「感情」に促されて、自己の「やりすぎ」を正当化するための行動に走り、しかもそれを「冷静になったからできた」などと愚かにも(主観的に)誤認し、またそんな誤った自認をまたもや公にして、止めだとばかりに「みんなも私みたいに、冷静に判断できるようになろうね」などとやってしまうのだから、「冷静で客観的で俯瞰的に公正」な見方からすれば、「痛すぎて見ていられない」ということにもなるのである。

実際のところ、鈴木大介は、父親の死に際して、その「知られざる否定的一面」に接して、正しくショックを受けたのだ。「欠けらもそんな面を持つ人だなんて思っていなかったのに、そんな一面を持っていたとは!」と「正しく気づかされた」のである。

だが、鈴木が気づかされたのは、所詮「知られざる否定的一面」でしかなく、決して亡父の「すべて」ではなかったのだから、冷静に「完璧ではなかったとしても、それも父の一面だったのなら、認めなければならない。そして、それを息子である自分が、反面教師として活かすことこそが、父の供養にもなるのだ」とでも考えれば、それで済んだことなのである。

ところが、「感情的」で「主観的」な鈴木は、晩年の父の問題点を、針小棒大に評価して「無用の大騒ぎ」にしてしまった。

鈴木が、人並みに「冷静で客観的で俯瞰的に公正」であれば、こんな「から騒ぎ」にはならなかったものを、残念ながら鈴木自身が、そうではない「残念な人」だったからこそ、無用の大騒ぎをした挙句、今度はそれの反動で、また逆方向の「から騒ぎ」を演じてしまったのだ。

一一これが、本書の「本質」なのである。

(2023年3月2日)

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・