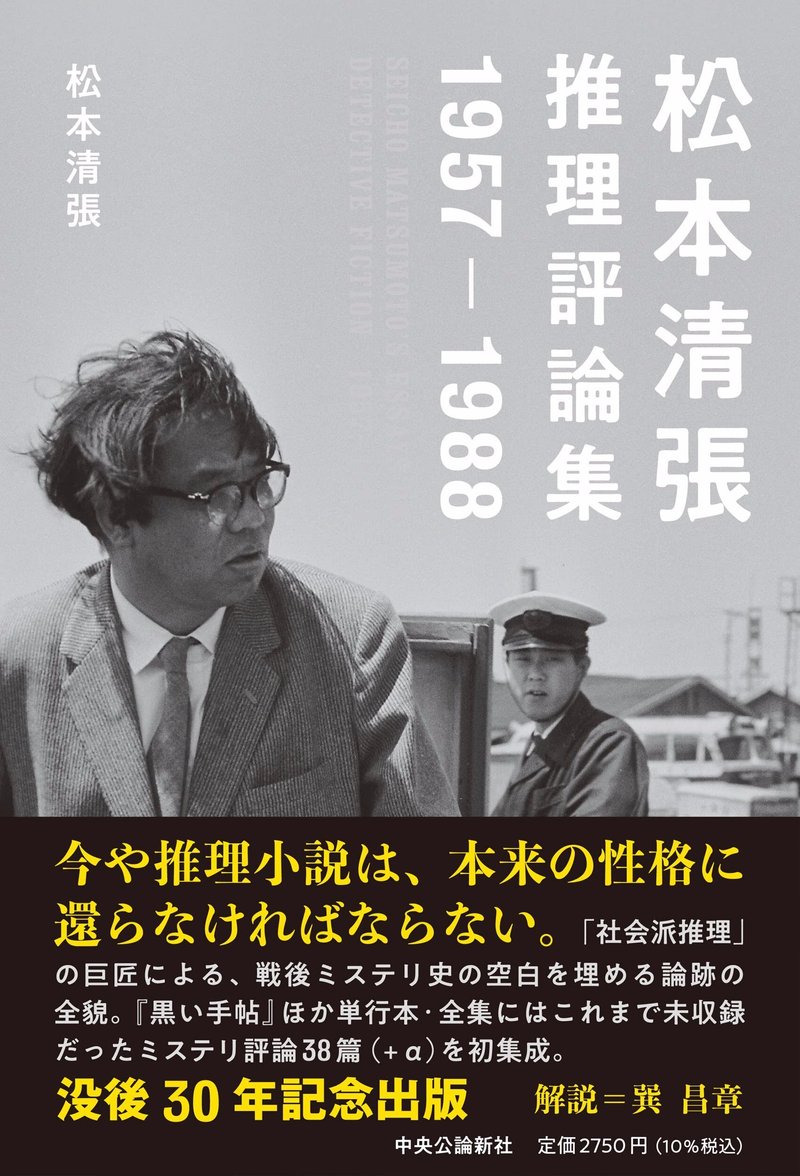

『松本清張推理評論集 1957-1988』 : 清張・ ミステリ・ 巽昌章、 そして私

書評:『松本清張推理評論集 1957-1988』(中央公論新社)

1962年(昭和37年)生まれの私は、いわゆる「新本格ミステリ」ブーム世代である。それを後から読んだ世代ではなく、そのムーブメントの発生から共に歩んだ世代。

年齢で言えば、綾辻行人は私の2つ上、法月綸太郎は1つ下、我孫子武丸は同年、有栖川有栖は3つ上、ということになる。

しかし、こうした「ミス研」出身の作家たちとは違い、当時の私は、生粋の「ミステリマニア」というわけではなかった。つまり、幼い頃から、ドイルの「ホームズもの」やルブランの「怪盗ルパンもの」あるいは江戸川乱歩の「少年探偵団もの」などを読んで育ったような、筋金入りではなかった。

私は、高校生になるまでは、もっぱら、アニメ、マンガ専門で、活字の魅力に目覚めたのは、高校生になってからと、比較的奥手であったし、その魅力に目覚めさせた本が、夏目漱石の『こころ』だったのだから、ミステリを読み始めて、さほど間もない段階で、「新本格ミステリ」ブームに巻き込まれたのである。

私が「ミステリ(推理小説・探偵小説)」の魅力を最初に知ったのは、中井英夫の『虚無への供物』や、夢野久作の『ドグラ・マグラ』、小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』、あるいは竹本健治の『匣の中の失楽』といった、いわゆる「三大奇書」あるいは「四大奇書」と呼ばれた、異色ミステリによってだったのだが、なにしろこれらを最初期に読んで面白かったものだから「これこそが推理小説だ!」と思い込んで、それと似たような作品を読もうとしてしまった。

ところが、ミステリに関する知識が無いに等しかったから、何を読んだら良いやらさっぱり見当がつかず、ひとまず、当時ベストセラー作家であった人気ミステリ作家の本を、タイトルやあらすじ紹介などを参考に選んで読み、ことごとくハズしてしまった。

当時は、「新本格ムーブメント」が巻き起こる直前、言い換えれば、いわゆる「社会派推理小説(社会派ミステリ)」ブームの終焉期にあたり、私が読んだのも、要は、粗製乱造されて「ダメになった社会派推理小説(社会派ミステリ)」だったのである。だから、つまらなくて当然だったのだ。

「ダメになった社会派推理小説」とは、どのようなものであろうか?

一一それは、社会問題(時事問題)的なものをネタに含んだ「中間小説的な内容の事件もの」といった感じの作品のことである。

つまり、何らかの「社会問題」的なものを扱っていて、事件が起こって刑事が出てきたりはするのだが、小説の内容としては「社会風俗」を描く「愛憎劇」みたいなもの。

言い換えれば、「社会風俗を背景にした人間ドラマ」を描く「中間小説」に、少し「社会派」的な味付けをして、それに「事件」を絡ませたようなもの(「2時間ドラマ」的なもの)である。

では、こうした「ダメになった社会派推理小説(社会派ミステリ)」に「欠けていたもの=ダメな部分」とは何だろうか?

一一それは、「推理趣味=探偵趣味」的なものである。

古典的なミステリが持っていた「魅力的な謎」「謎解きの論理性」「意表を突くトリック」「意外な真相」的なものだと言えるだろう。

江戸川乱歩が愛し、戦前の『新青年』誌において花開いた「探偵小説」の中でも、特に「本格探偵小説」と呼ばれたものが、その「基本的な性格」として持っていたものである。

そうしたものを、「終焉期の社会派推理小説」は、完全に失っていたのだ。

もちろん、日本の「社会派推理小説の始祖」と呼ばれる「松本清張」の作品は、そのような「社会派推理小説の頽落形態」の作品ではなかった。

なぜなら、松本清張自身が、戦前の探偵小説に親しんで育った人であり、清張自身、江戸川乱歩の作品を愛していた。特に、乱歩初期の「本格」短編をである。

つまり、松本清張は、乱歩が「本格探偵小説」を書けなくなった後の「変格探偵小説」、特に「猟奇趣味」を前面に押し立てた、「本格探偵小説」的な要素の薄れてしまった作品には、あまり感心しなかった。

しかし、本書所収のエッセイでも、何度となく指摘されているとおり、乱歩もまた「文章家」であったし、人生経験豊富な「苦労人」であったから、「本格」的なアイデアが枯渇し、そうしたものが書けなくなっても、「読ませる(変格)探偵小説」を描くことはできたと、清張はそのように評価したのである。

ところが、世間一般の反応はというと、完成度の高い初期「本格」作品よりも、むしろ「本格」が書けなくなった後に、乱歩が「やむなく」書かざるを得なかった「変格探偵小説」の方を大歓迎した。

人間離れした「怪人」が、都会の夜の闇に跳梁跋扈し、恐怖の猟奇犯罪を引き起こすというような、「わかりやすいエンタメ作品」を歓迎したのである。

そのため、その時期以降の「探偵小説作家」たちは、常に新しいアイデアが求められる「本格」作品の苦労は避け、大衆に迎合して、乱歩の「変格」作品の亜流作品を書くようになった。水の低きに流れるように、そうなったのである。

そしてこれが、のちに松本清張をして「お化け屋敷」と呼ばせることになる「ダメになった変格探偵小説」であった。

つまり、松本清張は、決して「謎と論理の本格ミステリ」を批判したのではない。

安易に、乱歩の「変格探偵小説」を模倣したようなものでは「もうダメだ。探偵小説も、時代の進展に伴って、それ相応のテーマを扱えるようにならなくてはならない。その意味で、社会から目をそらした、現実逃避的な作品ばかり書いていてはいけない」といういう意味で、探偵小説にも「社会意識」が必要だと訴え始め、自身、それを実作をもって示そうとしたのである。

ところが、こうした「社会意識を持った探偵小説」が、松本清張によって書かれ、それが一大ブームになると、今度はそのブームに便乗した作品が、大量生産されるようになった。

もともと「探偵小説」の読者ではなかったような小説家たちまでが、「社会問題を扱った事件もの」なら「社会派推理小説なのだろう」というノリで、安直な作品を書き始めた。

また、ブームとは恐ろしいもので、「社会派推理小説」と銘打てば、どんな作品でもそれなりに売れたものだから、「社会派推理小説」と肩書きされただけの作品、「謎も論理も意外性もないような、社会派推理小説」であっても、それなりに売れてしまったのである。

そして、これは後年の「新本格ミステリ」でも繰り返された、「資本主義経済」における宿痾的現象だったと言えるだろう。

ともあれ、このようにして大量生産され始めた、「探偵趣味=推理趣味」の薄い、「ダメになった社会派推理小説(社会派ミステリ)」を前にして、「社会派推理小説の始祖」である松本清張は、危機感を持った。

そして、本書『松本清張推理評論集 1957-1988』の帯にもあるように、

『今や推理小説は、本来の性格に還らなければならない。』

と訴え始めたのである。

つまり、松本清張自身は、決して「探偵趣味=推理趣味」の薄い作品を、歓迎したわけではなかった。

むしろ、それ(探偵趣味=推理趣味)はジャンルの固有性であり「当然の前提」とした上で、現代社会に適応した「社会意識」のある作品を書かなければならないと主張していたのだ。

その意味では、松本清張のこうした主張は、いま現在でも、まったく古びてはいない「正論」だとさえ言えるだろう。

○ ○ ○

さて、そんなわけで、私は「ダメになった社会派推理小説(社会派ミステリ)」の時代にミステリを読み始めたせいで、読みたいと思うような、前記の「四大奇書」のような作品に、なかなか出会うことができなかった。

それはそうだろう。今となって思えば、それらは戦前から現在に至るまでの長期間に書かれた膨大な推理小説の中でさえ「奇書」と呼ばれるほどに際立った個性を持った、稀代の傑作なのだから、そんなものは探して見つかるようなものではなかったのだ。

だが、「推理小説(ミステリ)」というものに、まだまだ無知だった私は、そうした作品がどこかに隠れてでもいるかのように思っていたのである。

そして、その頃、「ダメになった社会派推理小説(社会派ミステリ)」にすっかり失望し、「英米の黄金期本格ミステリ」や「戦前日本の探偵小説」の魅力に魅せられた、私と同世代のミステリマニアたちが、「新本格ミステリ」ムーブメントを起こすことになる。

無論それは、若者たちの独力によるものではなく、「新本格ミステリ」よりも、一足先にそうした傾向を目指して、一般には受け入れられなかった作家たち、例えば、島田荘司や竹本健治などの先輩ミステリ作家によるバックアップがあってのことだ。

そして、まだよくわかってはいなかったものの、「英米の黄金期本格ミステリ」や「戦前日本の探偵小説」が持っていた「魅力」を求めていたという点では、私もおおむね「新本格ミステリ第1世代」の作家たちと同じであった。

ただ、彼らとは違って私の場合は、いきなり「四大奇書」からミステリに入った、いささか「異端」的人間だったから、「新本格ミステリ」が持っていた「復古」趣味や「奇想」趣味に惹かれて、大いに期待はしたものの、結果として書かれた個々の作品には、必ずしも満足はしなかった。

「次こそは、すごい作品が生まれてくるに違いない」という持続的な「期待感」があって、私は「新本格ミステリ」ブームの渦中にいたのである。

したがって、そんな私にとって、松本清張は、むしろ「古い推理作家」であった。

言うなれば「ダメになった社会派推理小説(社会派ミステリ)」の象徴的存在であったから、当初はほとんど興味がなかったのだが、しかし、「本格」「変格」ともに、その作品が大好きだった「神様」江戸川乱歩の言によれば、松本清張は決して「ダメになった社会派推理小説(社会派ミステリ)」の代表選手などではなく、むしろ「本格探偵小説」の書ける優れた作家だということであったから、その代表作を読まずに評価するのはアンフェアであろうと、『点と線』『砂の器』『ゼロの焦点』といった推理小説の代表作を読んでみたのだが、結果としては、「たしかに本格ミステリの一種ではあろうが、私の好みではない」と言うほかなかった。

たしかに「独自のトリック」が仕込まれていて、オリジナリティの高い「探偵小説」にはなっていたが、やはり「探偵小説」に「反現実=幻想性」を求める私としては、清張のミステリは、基本的に「泥臭い」かったのである。

もちろん、これは「趣味」の問題であるから、それが「悪い」とは言わないが、少なくとも私の「趣味」ではない。私の趣味に合う「四大奇書」とは、基本的に縁遠い作風だったというのは、否定できないところだったのである。

○ ○ ○

そんなわけで、清張の「推理小説論」などには、ほとんど興味はなかったし、今も無い。

むしろ今となっては、清張の場合だと、「推理小説」ではなく、「戦後史ノンフィクション」の方にこそ興味を惹かれるくらいだから、普通なら、いまさら清張の「推理小説論」など読もうとは思わなかった。一一それがどうして、本書を読むことになったのか。

それは、尊敬する「巽昌章」が、本書の解説を書いていたからである。

私はこれまで、綾辻行人や法月綸太郎といった「新本格ミステリ」を代表する幾人かの作家たちを名指しで批判してきたが、彼らとは「新本格ミステリ」ブームの初期に面識を得ており、個人的に会話を交わしたり、私の原稿が掲載された同人誌を送ったりするなどして、一定の交流があった。つまり私は「目立つファン」だったのである。

そうしたことから、綾辻行人らが所属した「京都大学推理小説研究会」(通称・京ミス)の先輩である巽昌章とも面識ができたし、そもそも巽夫人とは、結婚以前からの「古本屋めぐり仲間」だったから、そういうところでも、個人的に面識を得ていた。

しかし、私が巽昌章を特別に尊敬するのは、彼の「批評家としての並外れた力量」と「フェアな態度(人柄)」を認めるからである。

巽昌章は京ミスにおいて「メンター(導師)」と呼ばれたほど、優れた批評家であり、小説も書いた。

そうした作品は、京ミスの会誌である『蒼鴉城』に掲載されたのだが、それら掲載作品をまとめた『小城魚太郎作品集』も京ミスから刊行されていて、私はそれを入手して読み、巽昌章のその圧倒的な才能に惚れ込んだのである。

巽の作品は、それが小説であれ評論であれ、「独特の空気」を持っており、それが私をしびれさせた。それこそが、私の求めていたものであり、「四大奇書」にも通ずる「何か」であった。

だから、私はなんとか巽にアプローチしたいと思い、当時参加していた『群探』という同人誌で、「小城魚太郎特集」を組もうと提案し、巽昌章の評論2編を再録した「特集号」を作ったりした。

本当であれば、(『小城魚太郎作品集』は、その当時すでに入手難であったから)巽の小説も紹介したかったのだが、小説となると分量が多くなり、「特集」以外の「通常の記事」を圧迫してしまうので、あくまでも「巻頭特集」に止められる、評論2本の収録とその解説、ということでまとめたのである。

だが、あとから新本格ムーブメントに入ってきて、「新本格ミステリの理論的支柱」になった「笠井潔」に対する、私の批判が本格化するに伴い、私と「第1期新本格ミステリ作家」たちとの関係は、微妙なものになっていった。

笠井潔が新本格ムーブメントに参入してくる以前から、私は、中井英夫の『虚無への供物』を絶賛し、あるいは、その影響を受けたとする、それぞれに個性的な作家である、笠井潔と竹本健治のファンだったのだが、新本格ムーブメントに参入してからの笠井の動きには、その「政治性」が鼻についてならなかった。

だから、「ミステリ作家」としての笠井潔のファンではあったが、笠井の「文壇政治」的な部分を批判するようになり、それと同時に、そうした笠井の動きに嬉々として巻き込まれていくような、新本格ミステリ作家たちも、私の批判の対象となっていったのである。

ただ、そうした中で、巽昌章の立場は微妙であっただろう。

彼は小説を書かなかった。つまり、後輩たちに続いて小説家デビューする気はなさそうで、もろに笠井の文壇政治の中にいる「プロの作家」ではなかったのだが、それでも「第1期新本格ミステリ作家」である綾辻行人らの「先輩」として、私の「反体制」的な文壇政治批判に対しては、単純に賛成したり反対したりしにくい立場にあったというのは、間違いなかった。

しかし、そんな中、笠井潔は「文壇政治」の次の一手として「創元推理評論賞」を、主導的に立ち上げた。

「ブームをブームで終わらせないためには、理論的裏付けが必要であり、そのためには、これまでのような解説屋的な評論家ではなく、本格的な文芸評論的なもの、理論的な批評文の書ける、本格的な評論家の養成が急務である」ということであった。事実これが、のちの「探偵小説研究会」を生むことになる。

で、この「評論賞」の設立にあたって、最初の選考委員になったのが、ほかでもない笠井潔であり、笠井のミステリ小説『哲学者の密室』を論じた「大量死と密室」で、評論家としての力量も注目された法月綸太郎であり、そして、この二人の招きというかたちで、当時、一介のミステリマニアでしかなかった巽昌章が、選考委員に抜擢されたのである。

私としては、同評論賞の選考委員が、笠井潔と「その忠実な子分」である(あった)法月綸太郎の二人なら、この賞に応募することはなかっただろう。

だが、そこに巽昌章が入っているのだから、笠井・法月的な「党派性」からは、一定程度離れた意見を引き出すことも可能なのではないかと考えた。

そして、細かい経緯は忘れたが、私は同評論賞の「第2回」に「虚無への垂鉛」と題する評論文を投じた。その趣旨は「ミステリ批評というのは、作品評に止まらず、そうした評価の背景となる、ミステリ業界のあり方そのものを論ずるものでもなければならない」という「メタ批評」であった。

つまり、間接的な言い方ではあるが「今の新本格ミステリ界は、果たして健全なのか? 評論が、ムーブメントのバックアップのために書かれるというのは、その政治党派性において、間違ってはいないか」ということを指摘したものだったはずだが、この評論はあえなく落選した。無論、落選は、あらかじめ承知の上で投じられたものではあったのだが。

で、私は、次の「第3回」には、もっと直接的なものを投じた。

それが「地獄は地獄で洗え…… 一一笠井潔批判」である。内容は「笠井潔の文壇政治性批判」だと、まとめて良い、直接的な内容であった。

「第3回創元評論賞」の応募作は、全部で33篇だったので、私の「地獄は地獄で洗え……」も、直接、選考委員の3人に読んでもらえたし、その「選評」の対象になったのだが、笠井潔はその「選評」で、拙論に触れることはなかった。

一方、法月綸太郎は、次のように書いた(※ 私の論文に言及した部分のみを抜粋)。

『田中幸一「地獄は地獄で洗え…… 一一笠井潔批判」。これを読んだ笠井委員は怒り心頭に発して、破門を言い渡したそうである。むべなるかな。例によって、私も刺身のツマのごとく、批判の俎上に載せられているので、公の選評というには微妙なところだが、作家論としてみれば、あまりにもナイーブで、楽天的にすぎる。太刀筋は決して悪くないのだから、肉を切らせて骨を断つような筆法を身に付けてはどうか。』

(『創元推理 1996秋号』P19)

『これを読んだ笠井委員は怒り心頭に発して、破門を言い渡したそうである。』というのは、事実ではなく、法月一流のからかい、である。

法月は、私が、法月よりもずっと古い「笠井潔ファン」であることを知っているから、「そのファンも、これで完全に破門だね」という趣旨でからかったわけだが、それ以来私は、この法月の言葉に対し「私は、笠井潔のファンではあるけれども、笠井の弟子になったことは一度もないし、法月のように子分になったこともないから、当然、破門されることもない。」と、何度となくやり返してやっている。

ちなみに『作家論としてみれば、あまりにもナイーブで、楽天的にすぎる。』というのは、まったくおっしゃるとおりで、今も昔も、私には『ナイーブで、楽天的にすぎる。』ところがあろう。それが無ければ、そもそも笠井潔を批判したりはせず、むしろその「コネ」を利用していたはずだ。

ちなみに、この論文は、「作家論」と言うよりは「人物論」として書かれている解するのが妥当だと、私自身は考えている。

『太刀筋は決して悪くないのだから、』というのは、露骨なこき下ろしだと見られないための保身的なフォローであって、法月の本音ではないだろう。

『肉を切らせて骨を断つような筆法を身に付けてはどうか。』という提案については、「肉を切らせて、そのまま骨まで笠井潔にしゃぶられ、それで喜んでいるような奴ばっかりなのだから、私が肉も切らせないというのは、むしろ謙虚潔癖の故なのだ」といったところだろうか。

一方、巽昌章の「選評」の方は、私の意図したところをほとんどそのまま評価してくれており、率直に言って、とても嬉しかった。

『 全く別の傾向だが、やはり選考委員への挑戦といえるのが、田中幸一「地獄は地獄で洗え…… 一一笠井潔批判」だった。これは、最近の笠井氏の言動を取り上げて、「身内に甘い」傾向がみえると指摘するものである。最近の「論壇」の状況をよくすくい上げて一貫した文章にまとめているし、単なるゴシップではなく、笠井作品への読み込みを感じさせる点、また、馴合いでない批評をという正論が根底にある点で、私は好感を持つ。

しかし、評論家・作家としての作品の内容を離れて、いわば書き手の倫理的姿勢だけを取り上げようとするかのような傾向に、違和感を持ったことも事実である。笠井氏が島田荘司氏や法月氏などに「甘い」というけれども、では彼らのどこが本来批判されるべきなのか、どこを撃てば核心に当たるのかが、彼らの作品内容のそのものから明らかにされているとは言い難い。たとえば「評論家としての法月綸太郎」に対する笠井氏の態度を問題にするなら、この二人の評論作品に即した検討が必要なのではないだろうか。「現代思想だの哲学だの純文学だのといった世界で流通している言葉(外部の権威)で、『鬼面、人を驚かす」態の評論を書いていても、ミステリ界は本質的には何も変わらない」という確信から、それら評論作品自体の検討を除外しているのなら、少なくとも私は不毛な印象をもつ。』

(同上、P23〜24)

後半の「注文」についても、完全な「正論」だから、何も反論はない。

だが、実際のところを言えば、「当時の私」には、巽がここで望んでいるようなことは、力量的に不可能であったから、できなかっただけで、やらなかったということではない。

だからこそ私は、巽の助言に従うかたちで、柄にもなく「現代思想」や「文芸批評」といった「ミステリ界」の「外部」についても、逐次勉強を重ねながら、笠井潔批判を継続してきたのである。

とは言え、こんな具合で、巽昌章が「笠井潔の側近」的なかたちで囲われている以上、私との個人的な交流も途切れたかたちになりはしたが、私の巽昌章への尊敬の念はその後も変わらず、巽の評論活動には常に注目していた。

しかしまた、忌憚なくいってしまえば、巽ならばもっと活躍ができたはずだし、してくれると思っていたのに、それが期待したほどのものでなかったのは、私個人としても、ミステリ界とっても、きわめて残念なことであったと思う。

ともあれ今回は、そんな、めったにお目にかかれない巽昌章の文章が読めるという一点で、私は本書『松本清張推理評論集 1957-1988』を購読したのだが、本書を読んで、初めて松本清張という人の全体像が見えたように感じられたのは、まさに僥倖であった。

○ ○ ○

私のような「新本格ミステリ世代」にとって、島田荘司の、「体系的」と呼んでいいだろう「日本推理小説史観」の存在、あるいは、その「アジテーション」は、たいへんに影響の大きいものであった。

「新本格の仕掛け人」の一人であり、綾辻行人ら「新本格第1期生」の推薦人であった島田荘司は、「新本格ミステリ」出現の意義を、おおむね次のように説明した。

「本格推理小説とは本来、乱歩作品に代表されるように、その詩美性と論理性のアマルガムであったと言えよう。つまり、幻想的な謎を論理的に解いていくというところに、その特性であり美学があるのだが、松本清張はそんな探偵小説の伝統を、時代錯誤の古い「お化け屋敷」趣味だとして否定し、作品に現代的な社会性を持たせること、「人間を描く」ことを要求した。その結果、推理小説は、社会的告発をテーマとした通俗小説に堕してしまい、知的な読者を満足させるに足る、推理小説特有の美学を失ってしまった。綾辻くんたちは、そんな失われた推理小説のロマンを、現代に復活させ、推理小説を本来のかたちに回帰せしめようと生まれてきた新世代である。私はそんな彼らの希求をまったく正しいものとして、及ばずながらバックアップしようと考えたのは、いわば当然のなりゆきであった。」

つまり、島田荘司の「日本推理小説史観」に寄れば、松本清張は完全に「悪役」だった(のちには、少しずつ修正されるとは言え)。

だが、本書を読めば、松本清張が決して「謎と論理の本格ミステリ」や「江戸川乱歩の変格探偵小説」を否定していたわけではない、というのは明らかだ。

たしかに、いつまでも「乱歩の通俗小説の二番煎じ」としての「お化け屋敷」小説ではダメだと言ったし、「現代社会に即応したテーマ」や「人間を描く」ことの必要性を訴えたのも事実である。

だが、だからと言って、清張が望んだものは、決して「ダメになった社会派推理小説(社会派ミステリ)」ではなかった。そういう「基本を忘れて、流行を追う」作品ばかりになったからこそ、清張は、ある時期から、

『今や推理小説は、本来の性格に還らなければならない。』

と強調するようになったのである。

その一方、清張のそうした文章を読んでいなかったのか、あるいは、意図的に無視したのか、島田荘司は「事実に反する、松本清張像」を掲げ、それを「仮想敵」として、「新本格ミステリ」を優越性を言挙げしていった。

ムーブメントをまとめ上げるためには、明確な「共通の敵」があった方が良いという計算があったのか、あるいは、島田荘司特有の「被害者意識」と「陰謀論」体質が、松本清張をフリーメイソンのごとき「敵」として描かせたのかはわからないが、いずれにせよ、島田荘司の「松本清張像」が、「アンフェア」に誇張されたものでしかなかったという事実は、本書を一読すれば明らかであろう。

その意味で、島田荘司による、誤った「松本清張像」や、それに基づく「日本推理小説史観」の洗礼を浴びた、「新本格ミステリ」以降の世代は、本書を読んで、その「実像」を、自身の目で確かめるべきであろう。

もちろん、島田荘司の主張が「常に間違っていた」とは言わないが、島田の「秋好英明」や「三浦和義」や「ドナルド・トランプ」への支持が、本当に正しいかったのか否かは、いまだ検討に値する「積み残されたままの課題」なのである。

○ ○ ○

本書を一読してわかったことは、他にもある。

それは「松本清張の弱点(死角)」の存在である。

本書を読んでいて興味深かったのは、松本清張が、森鷗外や菊池寛などを高く評価するその一方で、夏目漱石や芥川龍之介を「観念的な知識人の文学」とし、「人間が描けていない」と否定していた点である。

夏目漱石を高く評価し、江戸川乱歩の「変格探偵小説」を高く評価する私からすると、松本清張という人は、端的に言えば、「幻想小説が理解できない人だった」ということになる。

つまり、清張は、基本的に「生活リアリズム」に人だった、のである。

それは、「イデオロギー(主義主張)」としての「生活リアリズム」ではなく、「骨がらみの実感(肌感覚)」としてのそれであり、言い換えれば、そこから離れた「空想的なもの」「幻想的なもの」「抽象的なもの」「超越的(宗教的)なもの」といった、いわば「観念的なもの」には、きわめて鈍感だった。

そうしたものに「リアリティ」を感じる人たちの感覚が、清張には、まったく理解できず、それゆえに「共感できなかった」。

そのため、清張は、そうした「観念的なもの」を「生活リアリズムを欠いた、知識人的な観念趣味」だと、低く理解したのである。

こうした「松本清張観」に立てば、清張の「江戸川乱歩論」の特異性も、よく理解できる。

清張は、基本的には乱歩の「初期本格短編」を、推理小説の理想的な成果として高く評価する一方、乱歩の『押絵と旅する男』『鏡地獄』などに代表される「幻想短編」や、『蜘蛛男』『黄金仮面』などの「通俗長編」は評価しなかった。

しかしまたその一方で、それらの「通俗作品」でさえ「読める」としたのは、乱歩の「文章力」と「体験に裏付けられた生活実感(リアリズム)」があったからだ、と説明している。

そして、ここで見落とされているのは、乱歩の「反世界」「反人間」志向という、抜きがたい「幻想性」であった。

つまり、清張は、乱歩を心から尊敬し、褒めたいと願ってはいたのだが、ついに、乱歩の「本質」である「反世界性=幻想性」の理解には及ばず、その結果、「文体」や「生活実感」というところで、乱歩の「幻想作品」を、半ば無理やりに肯定せざるを得なかったのだ。

だからこそ、乱歩ほどには愛着を持てなかった夏目漱石や芥川龍之介などの「幻想性」については、単純に「知識人の観念小説」ということで、あっさり片付けしまった。

言い換えれば、これは、松本清張には、漱石の『夢十夜』の凄さもわからなければ、『こころ』の「抽象的で宿命論的な心理の綾」といったものも、まったく理解できなかった、という「事実」を、裏書きするものなのである。

また、清張が、鷗外や菊池寛を高く評価したのは、そこに「事実」に即した「リアリズム」から離れるような、「観念性」が無い、と感じたからだ。

この二人は、清張と同様に、「幻想小説」を書けない(興味の持てない)タイプであり、逆に「事実」や「史実」(の奥にあるもの)に惹かれる、その意味での「リアリズム」タイプだったのである。

○ ○ ○

そして、そうした「松本清張の特性(弱点)」を、巽昌章は、すこし違った角度から、きっちりと指摘していた。

次のような部分である。

(1)『しかし、それだけではなく、清張が木村(※ 木村毅)の「張りのある文章」に魅せられたと書いていることにも注意すべきです。リズミカルに論理をたたみかけてゆく勢いのある文体には、どこか後年の清張を思わせるところがあります。清張の小説と言えば何となくどろどろした粘着質の印象を持つかもしれませんが、彼はむしろ簡明でリズミカルな文体を志向していました。この一冊に吐露された、森鷗外、岡本綺堂、木々高太郎と言った作家への敬慕の念からも、そんな好みをうかがうことができるのです。』(P374〜375)

(2)『「鷗外の暗示」は一九五七年に書かれていますが、右のような推理小説観は、その後も清張の持論として維持されてきました。それを、鷗外の「簡潔な活々とした直截な描写」や、「過剰な筆を費やす」ことのない会話運びなどへの絶賛とともに語っているわけです。』(P376〜377)

(3)『 生活を描き、動機を重視するといった、「リアリズム」への意識は清張において一貫しており、いいかえれば当人にとって自明のものだったようです。それが簡潔で凝縮されたスタイルと一体になったところに、作家清張の姿が浮かび上がる。それが強固なものであるだけに、異質な意見との出会いによって考えを深めてゆくといった面は、この本の中にもあまり見出されないように思います。

たとえば、吉本隆明は、「戦後文学の現実性」で、「一冊の汽車の時刻表があり(『点と線』)、目撃者の証言や捜査記録があり(『日本の黒い霧』)さえすれば、そこに物語がつくられ、推理が構成されるというのは松本清張の特徴だろうが、そこから物語をつくり、推理を構成し、悪による社会への復讐を仮託する自己を対象化し得ないというところに、松本清張の『事実』主義の限度をさだめることができる」と批判しています。吉本は、清張の「リアリズム」はいわば天然のものであり、社会を観察し、推理小説を構成していく自分を意識化できていないというのです。こうした批判への応答、といわずとも、念頭に置いた論考がもしあればと思わずにはいられません。』(P177〜178)

(4)『「一人の芭蕉」とは探偵小説は芸術たりるかという論争において乱歩が持ち出した例えでした。探偵小説の芸術化には、芭蕉のような傑出した実作者を待つほかない、それが清張に託されたというわけです。しかし、それまで乱歩が「一人の芭蕉の問題」その他の文章で述べた内容に比べ、清張との対談での発言からは、重要な問題がいくつも脱力してしまっています。乱歩が考えていたのは、(※ 松本清張が考えていたそれとは違って)小説とトリックの両方が優れていれば理想の推理小説ができるなどという単純なことではありませんでした。私が(※ 乱歩と清張の)ニアミス(※ すれ違い)と言うのはここのことです。

乱歩はこの芸術論の中で、探偵小説は「子供らしさ」を免れないと述べています。彼にとって「子供らしさ」とは極めて重要な概念でした。それは、登場人物たちの行いを奇術的なトリックに還元することを喜ぶような心理であり、乱歩が常にポオやチェスタトンを引いて語っていることからもわかるように、人間社会の種々相を抽象化して、奇抜な論理に服せしめるような思考でした。清張は、乱歩の初期短編が日常的なリアリズムから出発していることを見抜き、そこに親近感を感じていたのだと思います。しかし、乱歩の眼は同時に、抽象論理の支配する世界を幻視していました。

他方、清張もまた、一種の幻視家だったと私は思います。彼のトリックへのこだわりは、吉本がいうように、片々たるニュースから裏の出来事を空想するような性癖からきており、そして、「黒い霧」「日常の陥穽」「社会の暗部」と言った言葉に象徴されるように、多くの日本人の持つ昭和の社会の社会イメージが清張作品によって大きな影響を受けたのも、彼の書くものが、個々の事件とその解決を超えた、巨大な幻想をはらんでいたからではないでしょうか。』(P379〜380)

巽がこの「解説」で指摘した「松本清張の弱点」が、私が上に書いたことと大体同じであることは、容易にお分りいただけよう。

無論、私は、巽のこの「解説」を読んでから、この文書を書いているのだから、当然のことながら、その影響を受けてはいるのだけれども、清張が、夏目漱石や芥川龍之介の文学を「知識人の文学」であると批判し、その一方、私が好きではない「ゴリゴリカサカサ感のある森鴎外」であるとか「下世話な菊池寛」への親近感を表明するとき、私は否応なく清張の「限界」を感じざるを得なかったし、その弱点が奈辺に由来するものなのかも、比較的容易に推察することができた。

要は、清張は、度し難い「生活リアリズム」の眼を持った人だったし、そうでしか「あり得なかった」ということである。

そう断った上で、巽の「解説」を、少し解説しておくと、(3)における、吉本隆明の指摘である『自己を対象化し得ない』という清張の弱点とは、簡単に言えば「自分は、抽象概念の上にではなく、確固たる現実という大地の上に立って、思考している」という、過剰な自信である。「大地は、決して揺るがない」という過信のことだ。

言うまでもなく、この大地は、宇宙空間において、言うなれば「宙に浮いているもの=不確かなもの」であり、決して「不動の拠点」にはなり得はないものなのに、清張は、生活者的「近視眼」によって、何の疑いもなく「素朴リアリズム(大地の不動性)」を信じてしまっている。

まただからこそ、(4)で指摘されているとおり、清張は、自身の「幻視」性にも、まったく気づけないでいる。

いうまでもないことだが、「事実」をいくら積み重ねてても、物事の「本質」には、至り得ない。「事実」を積み重ねていっても、そこに見えるのは、ただ「事実の堆積」でしかない。

だが、「たくさんの事実」を見ることによって、人はそこに、例えば「共通点」として「本質」を見ることができる場合がある。

しかしまた、この「共通点の発見」は、誰にでもできること、ではない。つまり、「必然」的に導きだせるようなものではない。

では、どうして、その「共通点」が見える者と見えない者がいるのかと言えば、それは「幻視する力」の有無という違いがあるからだ。

「事実」から、「本質」という「異質なもの」へと、ジャンプする能力のある者には、そうした(異次元の)「本質」が見え、その力のない者には、いつまで立っても「雑多な事実の堆積」という「事実」しか見えないのである。

つまり、清張が社会や歴史の中に見た「事実」は、決して「生活リアリズム」における「事実」ではなく、直観、あるいは霊感、あるいは「飛躍(ジャンプ)」によってのみ、見ることの可能な「彼岸的な本質」だった。

だが、自身を対象化して、客観視することのできない清張は「自分は、誰にでもできる当たり前のことを、当たり前にやっているだけだ」と思っていた。だが、そうではない。

清張のこうした自認は、一見いかにも「謙虚」なもののように見える。だが、同時にそれは「他の者は、やればできることをやらずに、サボっている」と考えている、ということでもある。

「特別な才能もないし、特に努力もしていない自分が、100メートルを10秒で走れるんだから、誰だって努力すれば、そのくらいは出せるはずだ」というのは、謙虚なのではなく、自身を客観視できていない者の「傲慢」と呼ぶべきである。

つまり、「苦労人」であり、その意味で「謙虚な人」だった松本清張は、それゆえにこその「傲慢さ」を、無自覚に持っていたのであり、そのために『異質なタイプ』への理解に欠けていたのだ。

最後に、乱歩が語った「子供らしさ」の重要性という、(4)で語られた問題について書いておこう。

ここでは、乱歩が洞察していた「探偵小説における子供らしさ」の本質性を、苦労人である松本清張は理解できていなかったと、巽は指摘しているわけだが、同じことを「批評」に当てはめてみてはどうか。

私が思うに「批評における子供らしさ」とは、「王様は裸だ」と言ってしまうような「子供らしさ」だ。

これは、法月綸太郎に言わせれば、

『あまりにもナイーブで、楽天的にすぎる。太刀筋は決して悪くないのだから、肉を切らせて骨を断つような筆法を身に付けてはどうか。』

という「すこしは駆け引きということを憶えたまえ(大人になれよ)」的な説教になるわけだが、そのような「大人の計算」を、賢く弄してばかりいては、「批評」は 、批評の本質にある「率直さ」という「子供らしさ」を失って、何か「似て非なるものに」なってしまうだろう。

その意味では、法月綸太郎は、二十歳そこそこの頃から「賢い大人」だったのであり、賢明に立ち回って生きてきたのだろうが、そうした「大人のリアリズム」でしか私を評価できないところに、法月綸太郎の「傲慢」があったと、そう言えるのではないだろうか。

『肉を切らせて骨を断つような筆法を身に付けてはどうか。』と言うけれども、実際のところ、法月綸太郎は、肉を切らせ、骨も切らせて、めでたく「笠井潔の子分」になった、ということではなかったのだろうか。

そこに、法月綸太郎や笠井潔の持っていた「生活リアリズム」の「限度」を私は見るのだが、これは「子供らしさ」にすぎる私の「批評眼」による、「錯誤」なのであろうか?

ともあれ、巽昌章は、「創元推理評論賞」の頃から、私の「子供らしさ」をこそ、評価してくれていたのだと、自分ではそう思っているのである。

(2023年4月14日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○