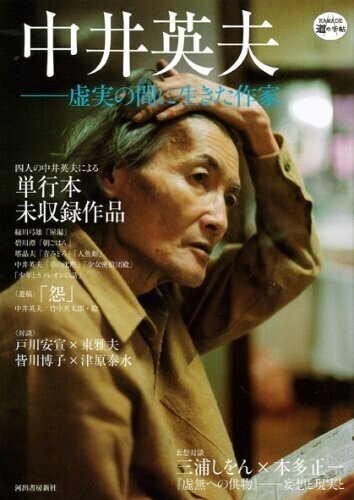

〈反世界〉の断面 : 「中井英夫 生誕100年」展 – 本多正一写真集 「彗星との日々」と 装画作家たち-

「中井英夫 生誕100年」展が、まもなく東京・恵比寿のギャラリーで開催されるので、ご紹介しておきたい。

関東圏の方や、まだ中井英夫関連の展覧会を見たことのない人には、是非にとおすすめする。開催期間は「7月16日 (土) ~ 7月30日 (土)」の「予定」だそうである。

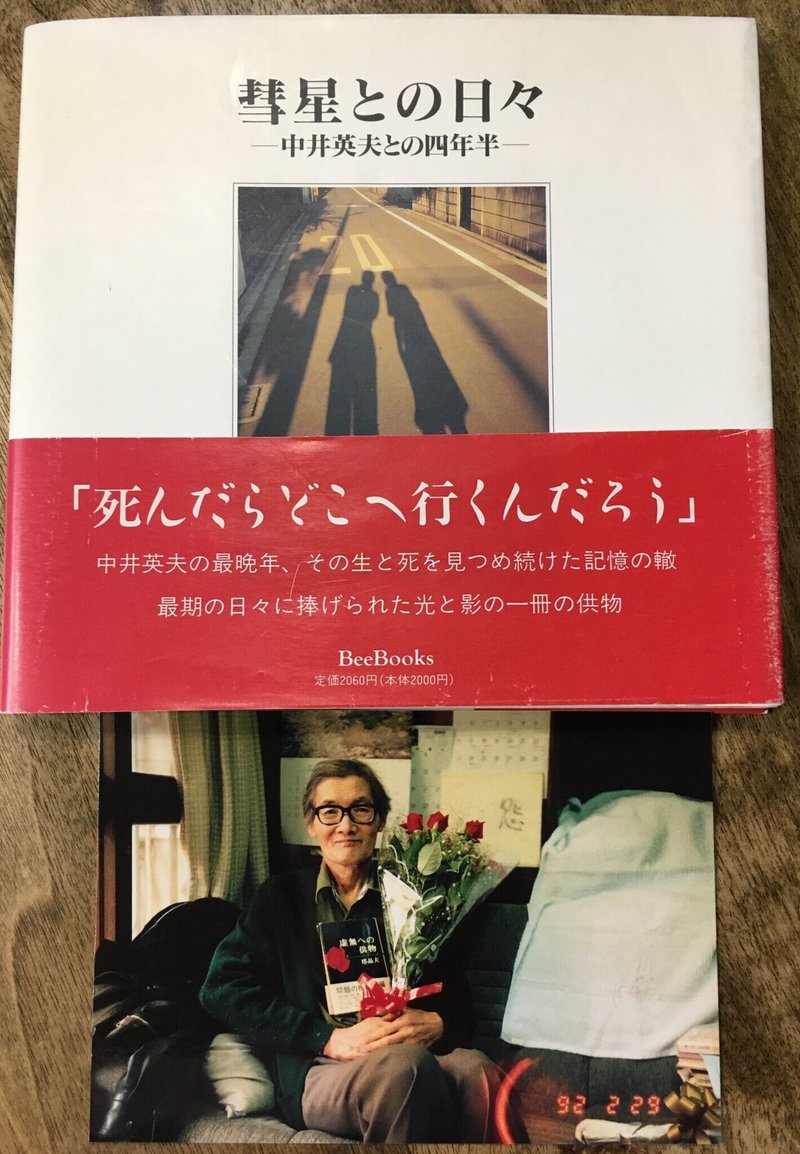

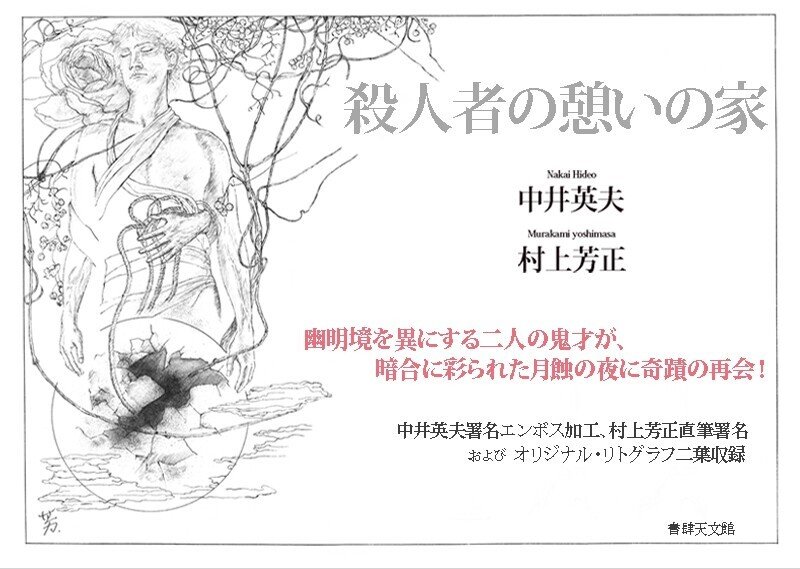

この展覧会は、これまでに何度か開催されたことのある、本多正一写真集『彗星との日々 – 中井英夫との4年半-』の写真展に、中井英夫と関わりの深かった装丁画家の二人、建石修志と村上芳正(村上昂)の作品を、併せて展示するものだが、規模的には、さほど大きなものではなさそうだ。

○ ○ ○

本多正一は、中井英夫最晩年の「助手」で、中井を看取った人物である。

本多は、写真が趣味であったことから、最晩年の中井英夫の日常生活をスナップ写真として切り取っていたのだが、それが中井没後三年の1996年に写真集『彗星との日々』としてまとめられ、翌1997年には銀座ニコンサロンで写真展も開催された。この写真展は、文学ファンと写真関係者の間で評判を呼び、西井一夫、佐藤明、森山大道といった写真のプロからの絶賛を浴び、『アサヒカメラ』誌上において、高梨豊から「年間写真展ベスト5」のひとつに選ばれることにもなった。

ただ、中井英夫が亡くなって30年ちかく経った今となっては、年配の文学ファンならまだしも、若い人たちの多くは、中井のことを知らないかもしれない。知らなくて当然である。と言うのも、中井英夫の著作の多くは、文庫化されたものも含めて、その大半が今や絶版になっており、手に入りにくい状況がしばらく続いているからである。

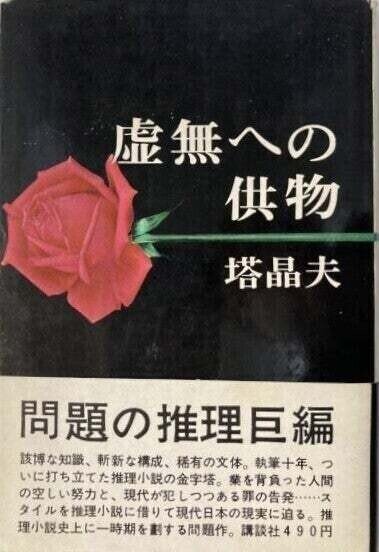

中井英夫の代表作といえば、本格ミステリの巨編にして、夢野久作の『ドグラ・マグラ』、小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』と並んで「三大奇書」と世に称される、『虚無への供物』があまりにも名高い。

そんな『虚無への供物』の素晴らしさを今さら喋喋するのは、私のような中井英夫の生前を知る世代には、なかなか恥ずかしく、はばかられさえする部分もあるのだが、若い人たちのために、あえて簡単に紹介しておこう。

『虚無への供物』は、「本格ミステリ」として優れているだけではなく、「幻想文学」としても一級品であり、かつ、何よりも「文学」であって、そこいらの「読み捨てにできるミステリ」などとは格の違う、「呪う作品」だった、と言えよう。

『虚無への供物』を読んだ後では、大なり小なり、この世界の見方が変わってしまう。そんな「反世界からの告発状」とでも呼ぶべき作品が、『虚無への供物』だった。

「三大奇書」の異名は、決してダテではないのだ。

とは言え、『虚無への供物』を読んだだけで、中井英夫を知った気になってもらっては、何よりその読者にとっての不幸である。

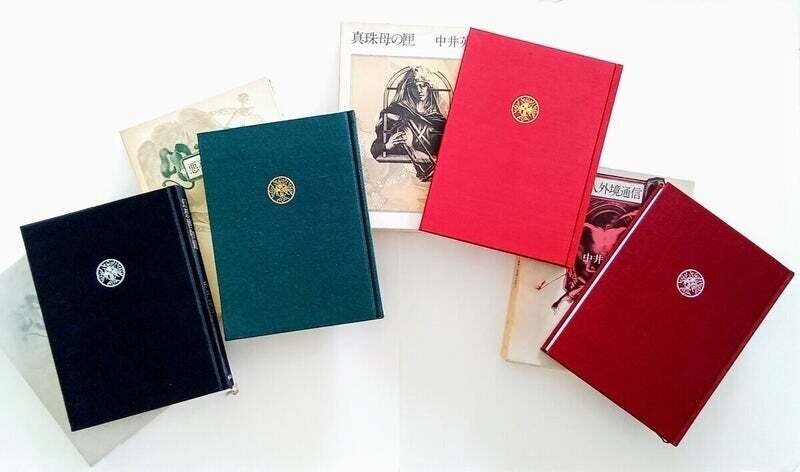

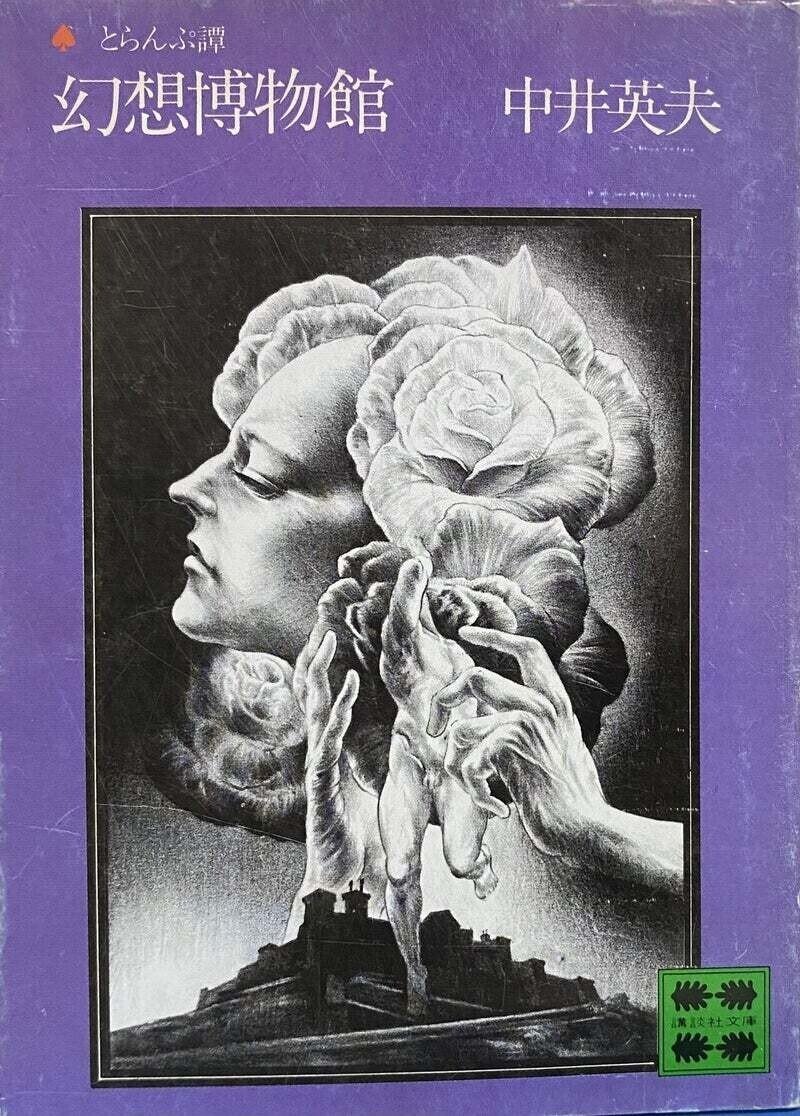

生前、中井英夫という作家は、「ミステリ作家」というより、「幻想文学作家」として知られた人であり、その代表作である「とらんぷ譚」連作(『幻想博物館』『悪夢の骨牌』『人外境通信』『真珠母の匣』)を読まずして、中井英夫は語り得ない。仮にそれらを読んだ上で、中井英夫を評価できなくなっても、それはかまわない。それはそれで、その読者の評価であり、結局は「住む世界が違っていた=見えている世界が違っていた」ということがハッキリするだけだからだ。

トランプのスートに擬せられた、この四つの作品集は、『幻想博物館』と『人外境通信』が純粋な短編集であり、『悪夢の骨牌』と『真珠母の匣』は「連作長編」という凝った構成を採っている。だから、そのあたりでも、好みの違いも出てこようし、書かれた時期も違うから、おのずと味わいにも違いがある。

簡単に言えば、最初の方の作品ほど、稠密で独立性の高い作品が多く、後期の作品は緩やかな幻想性の中に読者を包摂するような作品になっている。

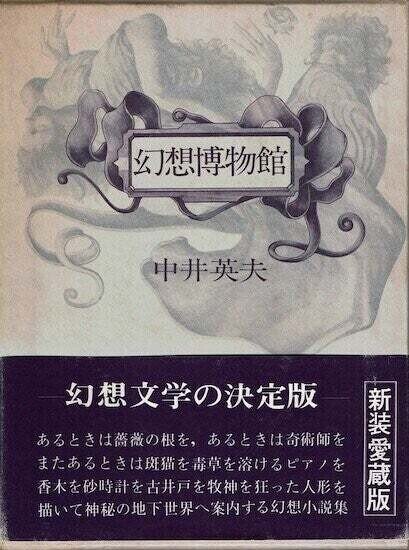

で、ここで紹介しておかなくてはならないのは、中井英夫とともに「日本幻想文学界の父」とも呼ばれる澁澤龍彦が、日本の幻想文学を代表する作品集として、真っ先に中井英夫の『幻想博物館』を挙げて絶賛している事実である。

もちろん、中井と澁澤は同時代の盟友として親しかったということはあろう。しかし、澁澤が『幻想博物館』を選んだのは、今どきよくある、作家同士の仲間うちの「ヨイショ交換」などではない。

と言うのも、澁澤が、「幻想文学」と評してもおかしくない中井英夫の代表作である『虚無への供物』を挙げないで、あえてここで、「とらんぷ譚」の第一集『幻想博物館』を挙げたのは、明らかにこの短編集が、澁澤の「趣味」にピッタリと合致していたからだ。

つまり、「第一回幻想文学新人賞」の選評で、澁澤が応募者たちに求めた「幾何学的精神」という言葉の似合う幻想文学の短編集とは、中井英夫の『幻想博物館』をおいて他には無いからである。

中井の『幻想博物館』とはまさに、幾何学的な「鉱物」を選りすぐった蒐めた「標本箱」のごとき、暗く硬く煌びやかな短編集だったのだ。

したがって、『虚無への供物』だけではなく、最低でも『幻想博物館』は読んでもらわないといけない。そうでないと、中井英夫という作家を、おおまかにしろ知ることはできないからだ。

無論、『虚無への供物』が好きな人は『幻想博物館』についてはそこまで感心しないかもしれないし、その逆も大いにあり得る。それは先ほど書いた「住む世界が違っていた=見えている世界が違っていた」ということだからで、これはもう仕方がない。

ただ、中井英夫という作家は、「どちらか」の作家ではなく、むしろ「どちらにも安住し得なかった」作家だということを知っていただければ、それでいい。

○ ○ ○

さて、話を、本多正一の写真集『彗星との日々』にもどすと、この写真集に捉えられた中井英夫は、前記のような『虚無への供物』の中井英夫でもなければ、『幻想博物館』の中井英夫でもなく、その「どちらにも安住し得なかった」作家としての中井英夫、でもない。

ベタに言うならば、そこには「生身の中井英夫」が捉えられている。

だからこそ、中井英夫ファンにとってこの写真集は、まさに衝撃的だったのだ。

中井英夫ファンにとっての「中井英夫」像とは「狷介孤高にして、その美に殉じた作家」と、おおよそそのようなものだったが、『彗星との日々』の中井英夫は、そんな「整えられた言葉」には収まりきらない、生きた人間としての側面をハッキリと伝えていた。また、それでいて、その生身の姿を通して「狷介孤高にして、その美に殉じた作家」としての本質を感じさせる写真でもあったからこそ、この写真集は「中井英夫のイメージを潰した」という反発を招くこともなく、多くのファンに好感を持って受け入れられることになった。「本多さんが、中井さんの最晩年を写真に残してくれて、本当に良かった」と、心から歓迎し、感謝することができたのだ。

したがって、この写真集だけを見ても、中井英夫のすごさは、たぶん理解できないだろう。

基本的には「困った酔っ払いの爺さん作家」であり、時に「孤高の作家」らしい鋭い目をのぞかせる、といった程度になるかもしれない。だが、中井の「作品」を知らないのでは、それも仕方のないことだ。

だから、後先になってもかまわない。今回の展覧会を見に行って、少しでも中井英夫という作家に興味を持ったなら、まずは、今でも手に入る『虚無への供物』(講談社文庫)を読んでいただき、さらに、何としてでも『幻想博物館』を手に入れて、こちらも読んでいただきたい(ブックオフでもヤフオクでもメルカリでもAmazonへの古本出品でもかまわない)。そうすれば、遡って『彗星との日々』の凄さも、きっと理解できることだろう。

○ ○ ○

だが、中井英夫の作品を読んでいない人であっても、今回の「中井英夫 生誕100年」展にあっては、中井英夫の作品世界にピッタリと合致した「二人の画家」の作品を見ることで、中井英夫の「反世界」の匂いを、多少なりとも感じることができるはずだ。建石修志と村上芳正の、中井英夫に捧げられた作品を見れば、中井英夫の世界の一端に接し得るのは間違いない。

建石修志や村上芳正の描く世界に、「嫌悪」を覚えない人ならば、それは中井英夫に選ばれた読者である蓋然性がきわめて高い。そう言って良いはずだ。

以上のような意味で、今回の展覧会は、中井英夫という「濃密な多面体」と出会うためには、格好の機会である。

古い、中井英夫ファンとして、今回の展覧会を強くおすすめしたい。

(2022年7月4日)

○ ○ ○

」

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○