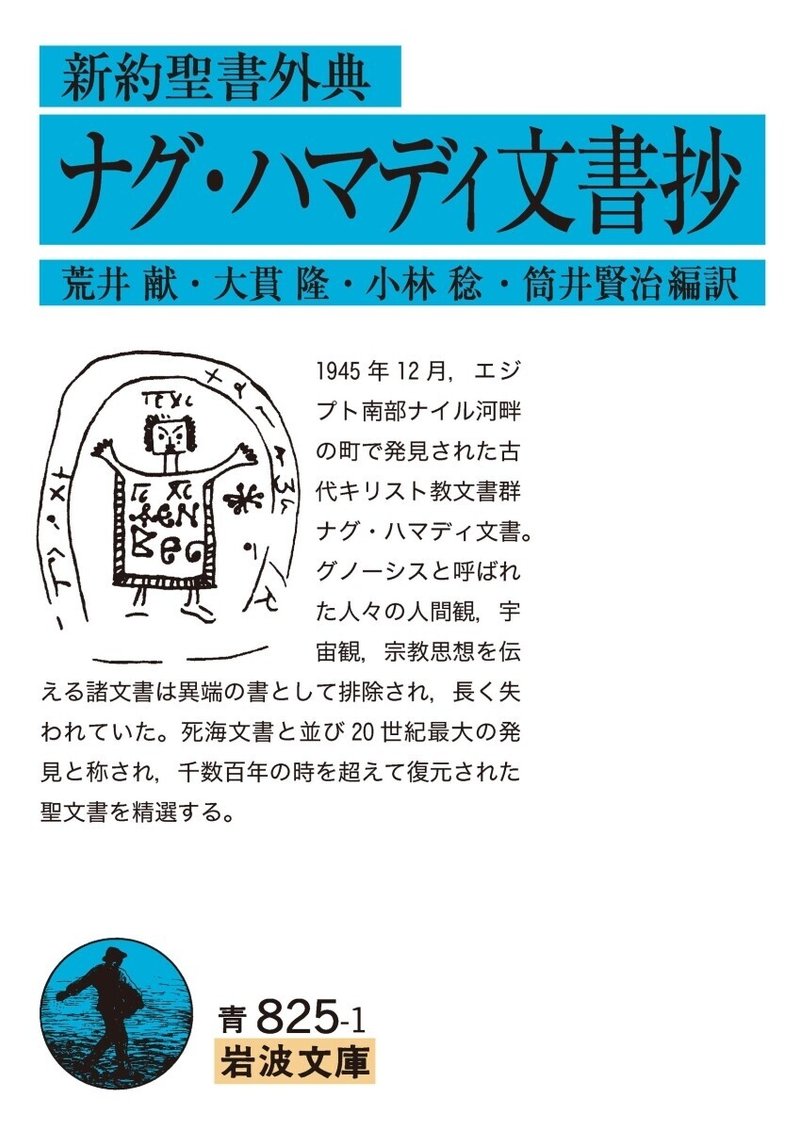

荒井献・ 大貫隆・ 小林稔・ 筒井賢治 編訳 『新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄』 : 創作としての 〈キリスト教〉の成り立ち : 聖書外典の意味

書評:荒井献・大貫隆・小林稔・筒井賢治 編訳『新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄』(岩波文庫)

「宗教」というものの「成り立ち」を考える人は、ほとんどいない。

それは「宗教」というものが、「世界の真理や真相」を語るものであるかのように自己申告しているため、「最初から、それ(結論としての真相)を知っていた」という印象を受けがち(与えられがち)だからだ。

しかし、現実は違う。

「宗教」は、徐々に(あるいは、時に素早く)作り上げられていった結果として、今ある「まとまった形」や「教義体系」を持つに至った「構築物」であって、最初から、不変不動の「教義」を持った「完成品」だったわけでもなければ、当然「世界の真理や真相」とやらを知っていたわけでもない。

そうしたものが「出来上がった後」に、過去に遡って「まるで最初から、知っていたかのように語り、振舞っている」だけなのである。

○ ○ ○

本書を手にするような人というのは、キリスト教について、それなりに詳しい人であろう。しかし、そういう人たちの多くも、上記のような「誤った認識」に囚われている場合が少なくない。つまり、本書に収められているのが「最初から、異端の文書であったもの」だという思い込みだ。

しかし、そうではない。

キリスト教の「教義」や「世界観」が、「教祖」たるイエス・キリストが「作ったものではない」というのは、「聖書」を読めば明らかなとおり。すなわち、「キリスト教の教義や世界観」を作っていったのは、その後の「弟子・信者」たちなのである。

彼らが、イエスの言葉を、「記憶」に基づいて残し、それを「解釈」し、「自分の解釈」が正しいと主張し、「論争」し、そうしたなかで、意見や文書が「(教会内)有力論者」たちによって「取捨選択」されて、出来上がったのが「聖書」であり、さらにその聖書を「解釈」し、「自分の解釈」が正しいと主張し、「論争」し、そうしたなかで各種の意見やその文書が、「(教会内)有力論者」たちによって「取捨選択」されて、出来上がっていったのが、「(カトリック)教会の正統教義」なのである。

したがって、現在の「正統教義」に基づく「キリスト教の教義や世界観」というのは、最初からそうした(完成)形で存在したものではなく、多くの「異論」を、「否定」し「封殺」し「抹殺」し「焼き払って証拠隠滅」した上で、そんな「内部論争の歴史」でしかなかったものを、「正統と異端の戦いの歴史」ででもあったかのように糊塗したものが、「教会史」という名の、内外向けの「政治的宣伝(プロパガンダ)」なのである。

○ ○ ○

さて、「ナグ・ハマディ文書」とは、何であろうか。

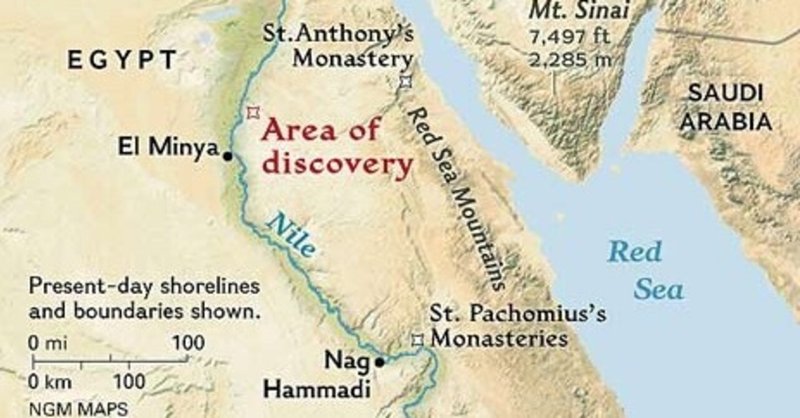

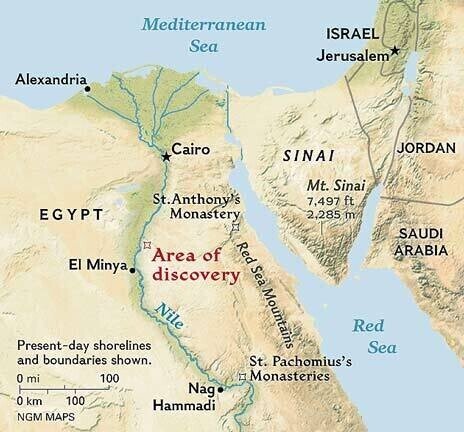

それは、ナイル川中流の街ナグ・ハマディで発見された「古文書」である。

言うまでもなく「古文書」にもいろいろあるが、「ナグ・ハマディ文書」が広く注目を集めるのは、この古文書が「キリスト教」関連文書であったからだ。

つまり、「キリスト教の本当の歴史」を知るための「資料」であり、カトリック教会からすれば「葬り去ったはずの、教会的に不都合な証拠資料が交じっているかも知れない」古文書で、それが発見されたのである。

ここで、キリスト教に詳しい人と、オカルトに興味のある人は、「死海文書」を思い出すであろう。そう、あの『新世紀エヴァンゲリオン』にも登場した「死海文書」である。

「死海文書」が有名で、それに比べると「ナグ・ハマディ文書」の知名度がぐっと低いのは、「死海文書」の方が先に発見されたからであり、言うなれば「ファースト・インパクト」としての話題性があったからだ。

「死海文書」の発見に、世界中のキリスト教関連学者が色めき立ち、「イエスの実像」を知ることができるかも知れないと、ユダヤ・キリスト教圏の人々は騒然としたのである。

ところが、結果としては、そこまで画期的な成果は得られなかった。

たしかに「学問」的にはとても興味深い資料であり、学問的に想定されていたいくつかの仮説を裏付ける資料にはなったものの、キリスト教の真実と歴史を「書き換える」ような、革命的な資料ではなかったのである。

だから、その後に見つかった「ナグ・ハマディ文書」については、無論、学者たちは「貴重な資料」の発見に色めき立ちはしたものの、一般のキリスト教徒は、「死海文書」の時ほどの大騒ぎはしなかったのである。

(ちなみに、「死海文書」という翻訳名が、日本人の妄想をかき立てたのは、間違いないだろう。オタク的・中二病的に、イケてるネーミングだったのは確かだ)

○ ○ ○

いよいよ「ナグ・ハマディ文書」の中身である。

「ナグ・ハマディ文書」と言っても、「(内容的に一貫性のある)まとまった書類」というわけではない。

いろいろな「党派(宗教セクト)」によって作られた、いろいろな「形式(タイプ)」の書類が、入り混じっていて、それが相当量まとまって発見されたので、「ナグ・ハマディ文書」と「総称」されたのである。

で、「いろいろな党派」とは、どういうものかというと、「後に正統派となる、キリスト教内党派(勝ち組)」と「後に異端認定される、キリスト教内党派(負け組)」、さらに「キリスト教周辺の宗教的党派」「キリスト教周辺の思想党派」「非キリスト教の宗教党派」といった感じである。

つまり、「ナグ・ハマディ文書」の中には、キリスト教内部のものもあれば、キリスト教外部のものもあって、要は、キリスト教と何らかの関係があったり、影響関係があったりしたと考えられる、広く「キリスト教関連資料」というわけである。

そういうものを、一部の修道院が「貴重な資料」として長く秘蔵していたのであり(ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』に描かれた修道院などもそうだ)、のちに「教会」の焼却廃棄指示が出た際に、こっそりと砂漠の洞窟などに隠され、それが最近になって発見された、というような経緯のものであった。

では、「いろいろな形式(タイプ)」とはどういうことかというと、要は「論文形式」のものもあれば「物語形式」のものもあり、「物語形式」と言っても、「詩文」のようなものもあれば、「幻想小説」的なものもあるし、「イエスの伝記」形式や、イエスや使徒たちの「対話劇」形式のものもあるといった具合に、いろいろである。

また、後に成立した「聖書」からすると、「旧約聖書的な内容の(ユダヤ教的な)文書」もあれば「(イエスを神とする)新約聖書的な内容の文書」もあって、その内容も、おおむね「正統教義の範疇に入るもの」もあれば、明らかに「異端の教説に基づくもの」もある、といったような具合だ。

つまり、「ナグ・ハマディ文書」は、結果的には、後の「聖書」そのままといったものも含んでいるが、それは別にして、その「そのまま」ではないけれども、おおむね「正統教義的な資料」と認められるものと、とうてい認められない「異端的」なものがあり、さらにこの二種類それぞれに、「旧約聖書的なもの」と「新約聖書的なもの」があって、それぞれが「旧約外典」「新約外典」と呼ばれるのである。

○ ○ ○

そして、本書『新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄』は、そのタイトルどおり、「ナグ・ハマディ文書」の中から「新約聖書外典」に分類されるものだけを収めている(したがって「旧約聖書外典」その他は、割愛された)。

(翻訳元版、4巻本)

さらに、「新約聖書外典」の中でも、本書に収められているのは「グノーシス主義」に基づいて書かれたものだけ、を収めている。つまり、「グノーシス主義」以外の「異端」による文書は収められていない。

本書に収められているのは、後に「異端」認定される「グノーシス主義(の世界観)」に基づいて、「新約聖書」的な形式で書かれた「新約聖書外典」ということになるのである。

したがって、本書で知ることができるのは「グノーシス主義とは、どういう思想・立場のものだったのか」ということになる。

後の「正統教会」の立場からすれば、これらの文書は「異端のグノーシス主義者が、福音書などの形式を借りてでっち上げた、偽書」ということになるわけだが、これらの文書を書いたグノーシス主義者からすれば「これがイエスの真相だ!」ということになる。

つまり、「正統教会(後のカトリック教会)」にとって、これらの文書は、廃棄されたはずの、おぞましい「抹殺文書」だったのだが、第三者的には「あり得たかもしれない、もう一つの聖書(の一部)」だったとも言い得るものなのである。

以上で、本書のタイトル『新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄』の意味するところを、おおむねご理解いただけたのではないかと思う。

○ ○ ○

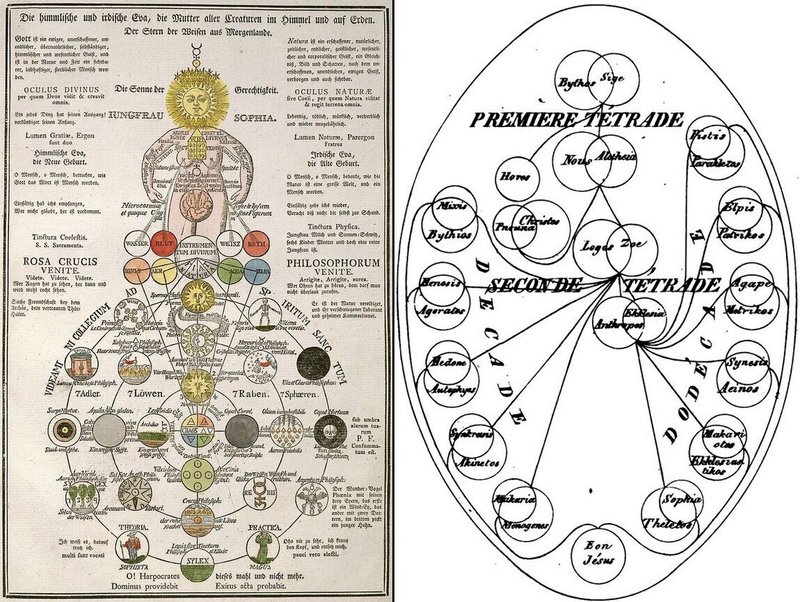

次は「グノーシス主義」とはどういうものか、ということになる。

「教義」的な部分は、「Wikipedia」をご覧いただければ、大筋で把握してもらえると思うが、それでも、最初に書いたように、多くの人には「正統バイアス」による「偏見」があるため、どうしても「グノーシス主義」を「異端→間違った宗教→怪しい宗教→オカルト」といった先入見によって理解しがちである。だが、これは根本的なところで間違いだ。

多くの人が、このように考えてしまうのは、現在の「正統キリスト教」が、その「勝ち組」の立場から「勝者の作った歴史」において、「グノーシス主義」を「異端」であり「間違った考え方」であり、その意味で「(キリスト教を乗っ取ろうとした)邪悪な思想」であると、決めつけたからに過ぎない。

私たちには、その「勝者の歴史」を刷り込まれており、知らず知らずのうちにその視点から「グノーシス主義」を見ているせいで、「異端→間違った宗教→怪しい宗教→オカルト」というような「ロマンティックな見方」になってしまうのだ。

例えば、「ナグ・ハマディ文書」と同様に「異端文書」を含む「死海文書」が、『新世紀エヴァンゲリオン』をはじめとして、多くの「伝奇小説」や「オカルト」のネタになるのは、「清廉潔白で完全無欠な(その分、面白みのない)、正統キリスト教会」が「我々の敵である、悪の思想グノーシス主義」だと言ったから、私たちは対比的に「グノーシス主義」を魅力的に「邪悪な思想」だと印象しがちなのである(「この味がいいねと、乱歩が言ったから、サキ、ダールまで、ミステリの内」みたいなものだ)。

○ ○ ○

では、客観的に見て「グノーシス主義」はどうなのかというと、私に言わせれば、凝った「中二病的ファンタジー」でしかない。

「正統キリスト教」もファンタジーだが、それに対立した「グノーシス主義」もまたファンタジー。

要は「ファンタジー」同士が「こっちが正しい。あっちは間違っている」と言い争った結果、「今の正統教会の見解」が「口と腕力で勝った」ということでしかなく、本質的には、どちらも「ファンタジー(幻想)」でしかなく、「現実ではない」という点では(つまり、現実理解としては)、どちらも間違いだったのである。

だから、私たちが「客観的に評価すべきポイント」とは、どちらが「世界の真相を言い当てているか」ではなく、「それぞれの物語の、性格の違い」でしかない、のである。

つまり「こちらはホーリー・ファンタジーであり、あちらはダーク・ファンタジーだ」といった評価であり、その「性格」に違いはあっても、「どちらが正しい」という問題ではない、ということだなのだ。所詮、どちらを採るかは「趣味の問題」でしかないのである(赤が好きか、青が好きか)。

○ ○ ○

こう考えれば、なぜ「後の正統教会」が「勝った」のかは、おのずと明らかだろう。

無論、「正しいから勝った」のではなく、その「大衆ウケ」のエンタメ性の高さにおいて「後の正統教義」の方が、広く受け入れられるシロモノだった、ということである。

言い換えれば、「グノーシス主義」の世界観は、「知的エリート意識」丸出しであり、さらにオタク的に細部に凝って、無駄に複雑に構築されたもの(小栗虫太郎の『黒死館』みたいな、ゴテゴテ構造物)だったので、「マニアック」なのが好きな人にはうってつけだが、「一般大衆ウケ」はしなかったのだ。

喩えば、一部に熱狂的な信者を持つH・P・ラヴクラフトが「クトゥルフ神話」をでっち上げ「こっちの方が、世界の真相だ」と語ったところで、一般世間的には「頭のおかしい人の、ダーク・ファンタジー」としか見てもらえないのは確実だから、ラヴクラフトも「クトゥルフ神話」を「ダーク・ファンタジー」として世に送り出さざるを得なかった、といったような「違い」である(喩え話である)。

○ ○ ○

しかし、以上の説明からお分かりだろうが、「後の正統教義」と「グノーシス的見解」では、必ずしも、前者が「よくできていたから、勝ち残った」というわけではない。

そうではなく「適当に、解釈の余地を残して、より多くの大衆に受け入れられる、読者参加型の物語」として「ゆるく構成した」作品だったからこそ、マニアックに細部を詰めた、ガチガチの「グノーシス主義」に対し、「宗教市場」において(通俗ベストセラー的に)勝利しただけなのだ。

しかしまた、「宗教市場における世界制覇」では敗れたものの、「暗くてマニアックな(オタクな)魅力」を漂わせているからこそ、「グノーシス主義」は、いまだに一部の人たちを「楽しませて」もいる。

「正統正統と威張るんじゃないよ」とか「あんな裏表のある綺麗事の宗教なんて信用できない」といったタイプの人たちが、半ば「判官贔屓」もあって「グノーシス主義」に興味を持つのだ。

だが、私のような「無神論者」からすれば、「正統教義」も「グノーシス主義」も、どっちもどっちの「脳内お花畑」でしかない。

どちらも所詮は「ファンタジー」でしかないのに、肝心なその「現実」を忘れて、「こっちが正しい」「いや、こっちだ」などと蜿蜿とやりあっているというのは、いささか馬鹿馬鹿しいと言わざるを得ないのである。

○ ○ ○

しかしながら、現実の世界では、いまだに「キリスト教」を信じている人が大勢いる。

その「誤った夢(ファンタジー)」から目を覚まさせるには、キリスト教の「本当の歴史」を知らせるしかない。

一一となると、「正統教会」が闇に葬ろうとした、「グノーシス主義」を含む多くの「異端」の存在とその「教説」を掘り起こし、「正統教義」にぶつけてみる、という作業も必要となるだろう。

もちろん、「グノーシス関連文書」を含む「キリスト教関連の古文書」の研究している学者の多くは、キリスト教徒であり、彼らは、自分の神の絶対的正義を信じているからこそ、研究することを恐れない。

仮に、「正統教義」的にどんなに「不都合な事実」が出てきたとしても、それは彼らの「完全無欠の神」が「間違っていた」ということは意味せず、彼ら「人間信徒(あるいは、教会)」の「解釈」が間違っていた、ということでしかないからで、そうした「神への誤解」は、敬虔な信者として、当然、正されなければならないからだ。

したがって、彼ら「本物の信者」は、客観的かつ科学的な「研究を恐れない」のである。

ただし、こうした「信仰者としての正論」は、長らく「教会権力」から、力づくで否定されてきた。

「異端の教説に興味を持つような者、まして、それにも一理はあるなどと考える者は、許されざる異端者である」ということで、「異端資料」と同様に、異端の教説を肯定的に研究するような者は「異端者」として、焼き殺されてきたのである。

だが、時代は移り、驕り高ぶり腐敗堕落した「教会」に対し、その「権威」を認めない信者たちが出てきた。「プロテスタント(抵抗者)」たちである。

(三人の宗教改革者。左から、ルター、ツヴィングリ、カルヴァン)

彼らは、「聖書」の解釈を独占し、勝手にでっち上げた「教会の伝統」まで押しつけてくる、独善的な「教会の権力主義」を否定して、キリスト者は、「教会を介して」ではなく、「個々が直接」的に「神と繋がれる」のだと、「聖書」の解釈をもとに主張した。そして、「教会」から「異端」認定され排除された結果、自立していったのである。

そして、そんな「プロテスタント」たちが、それまで「教会」に独占されていた「聖書」の、自由な研究を始めた。これが「聖書学」である。

それまで「聖書」は、神が聖書記者(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、パウロ等)の手を使って書いたものだから「一言一句、間違いはない」と言われてきたが、実際に資料を集めて研究してみると、そんな単純な話ではなく、「聖書は、初めから今の聖書であった」などというのは、「教会的なご都合主義的宣伝」でしかなかったという事実が、「科学的」に明らかにされていったのである。

そして、当初は、そうしたプロテスタント的な「聖書」研究を「被造物たる人間の、不遜な行い」だと批判していた「カトリック教会」も、そうした篤実な研究に「ケチをつける」だけでは、どんどんと「時代の流れ」から取り残されていくだけなのに気づいて、仕方なしに「聖書研究(聖書学)」を「教会の認める範囲において」認める、という立場に変わっていった。

したがって、今ではカトリックの学者も「聖書」研究はしており、「死海文書」や「ナグ・ハマディ文書」は無論、完全な「グノーシス主義文献」だって研究はして、様々な意見を持っている。

ただし、カトリックの学者の場合は「個人的に、どんな意見を持っておろうと、それは自由(勝手)」ではあるのだが、それを「公にする」場合は、今でも決して「自由」ではない。

つまり、「教会の正統教義」に反する「個人的な見解」を、勝手に公にしたりすると、そのカトリック学者の「個人的見解」は「異端の説」だとして、教会からの「指導」を受け、「意見の撤回」を求められる。そして、それに応じなければ、最後は「破門」されて、カトリックの信者ではなくなり、天国へは行けない(神の救いを失う)ことになってしまうのである。

昔のように「殺される」わけではないとしても、本気で信じたから洗礼を受け、本気で信じたから「聖書」の研究を行ったのに、その成果を正直に語った結果、信仰(神の救い)を、一方的に取り上げられるというのだから、なんと残酷で、切ない結末であろうか。

そんな事情だから、カトリック学者が語る「見解」は、いつでも、ある程度は「保身」というバイアスによって歪められていると考えなければならない。

もちろん、それぞれ個性を持つ人間だから、破門を覚悟で本音を語る人もいれば、本音とは真逆の「正統教義に引っかからない無難な意見」しか口にしない者もいる。

いずれにしろ、なんとも面倒な話なのだが、これが「宗教権力」の怖さだということは、私たちも知っておくべきなのである。

○ ○ ○

ともあれ、このようにして、主に「プロテスタント」学者に主導されるかたちで、「聖書」研究は進んでいく。

カトリックは、「聖書学」をプロテスタントに独占させないためにも、それに噛んではくるものの、どうしても「後塵を拝する注文屋」的なものにならざるを得ないのは、理の当然だ(もちろん、プロテスタント聖書学者の研究に、内心では、とても感謝している、リベラルなカトリック学者や神学者も多い)。

「キリスト教」を、あるいは「宗教」というものを考える場合、「珍奇な話題」や「マニアックな話題」にばかり目を奪われていては、問題の本質を見逃すことになる。

最初に『本書を手にするような人というのは、キリスト教について、それなりに詳しい人であろう。しかし、そういう人たちの多くも、前述のような「誤った認識」に囚われている場合が少なくない。』というのは、そういうことだ。

『新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄』なんて本を読んでいるキリスト教徒は、クリスチャンの中でも「神学にも詳しい、優秀なエリート信者」だ、ということを、意味してはいない。

そうではなく、むしろしばしば、そうした「古文書」が「キリスト教は、ファンタジーである」という可能性をリアルに語っているという事実に気づかず、「知ったかぶり」をしたいだけの「救い難いバカ盲信者」でしかない場合も少なくないのである。いや、9割がたは、こっちだと考えるべきであろう。

私の、この厳しい見方が、正しいか否かは、当記事の読者それぞれが、本書の「Amazonカスタマーレビュー」などに当たって、検証確認していただければ幸いである。

(2022年3月17日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・