大谷能生 『〈ツイッター〉にとって美とはなにか SNS以後に「書く」ということ』 : 「書く」ことにおける 自己「疎外」の必要性

書評:大谷能生『〈ツイッター〉にとって美とはなにか SNS以後に「書く」ということ』(フィルムアート社)

まったく知らない著者であったが、タイトルから、てっきり「ネット言論」についての本かと思った。私は、ツイッターについては「永久追放」の身で、もう3年あまり縁がない。だが、ツイッターの名前も「X」変わったことだし、ちょっと読んでみるかと軽い気持ちで手に取ったのが、間違いだった。一一難しかったのだ。

中身をちょっと確認したら、かなり歯応えがありそうな本だとわかったはずなのだが、この本の装丁がとても私好みだったのと、吉本隆明の『言語にとって美とはなにか』をもじったタイトルが、かえって「軽い」印象を与えたので、いささか舐めていたのである。吉本風にいうと「ネット言論については、ちょっと詳しいぜ」という自信があったのだ。

ところが本書は、たしかにツイッターにおける言論の問題を扱ってはいるのだが、その扱い方がよくある「社会学」的なものではなかった。だてに吉本隆明をもじったタイトルとつけていたのではなかったのだ。

本書は、「言語哲学」的な観点から、「ツイッター」言論を考察したものだったのである。

著者の経歴は次のとおり。

『大谷能生(おおたに・よしお)

音楽と批評の活動。サックス/CDJ/PCなどを組み合わせた演奏で多くのバンドやセッション、録音に参加。演劇・ダンス作品など舞台芸術にも深く関わる。主な著作に『憂鬱と官能を教えた学校』(菊地成孔との共著。河出書房新社、2004)『貧しい音楽』(月曜社、2007)『日本ジャズの誕生』(瀬川昌久との共著。青土社、2008)『ジャズと自由は手をとって(地獄へ)行く』(本の雑誌社、2013)『平岡正明論』(Pヴァイン、2018)『平成日本の音楽の教科書』(新曜社、2019)『ニッポンの音楽批評150年100冊』(栗原裕一郎との共著。立東舎、2021)『歌というフィクション』(月曜社、2023)など。』

要は「音楽と哲学」の人であり、音楽の実践を通して哲学している人なので、入門書的にわかりやすいことを書いてくれる、大学の先生の本ではない。著者は、哲学の実践者なのだ。

たしかに、文体はくだけていて、そこだけ見ればとても哲学の本とは思えないのだが、親しみやすい文体で書かれているからといって、わかりやすいということにはならない。

数年おきに著作を刊行しているようだが、それにしても、音楽と批評の組み合わせというのは、どっちの読者からも敬遠されやすいのではないだろうか。普通、音楽をやる人は、音楽の哲学なんかに興味がないし、哲学に興味のある人は音楽家が書いた哲学書なんか、わざわざ読まない。

だから、どっちからも無視されかねない難しい立ち位置で、それでも哲学的な著作をものしている人なのだ。だからこそ、能力は高いはず。そうでなければ、こんな立ち位置で哲学的な著作を刊行し続けることなんてできないだろう。前述のとおり、文体が親しみやすいとしても、内容が難しければ読んでもらえないはずなのだ。

しかも、著者は、専門の「哲学研究者」ではないので、実に自由闊達に、あれこれ引っ張ってくるのだが、それも、面白そうでもあれば、ついていけなさそうでもある。

本書の目次を紹介すると、次のようなものだ。私の上のような危惧が、すこしはお感じいただけよう。

『 はじめに

第1部 言語論を再起動[リブート]する

第1章 ケータイを失くす/菅谷規矩雄の『詩的リズム』

第2章 時枝誠記の『国語学原論』/「相田みつを」の〈場面〉について

第3章『言語にとって美とはなにか』/書くことによる「疎外」について

第4章 ヘーゲルの『精神現象学』/いまは夜である?

第5章 ロラン・バルトの『明るい部屋』/〈それはかつてあった〉

第6章 吉本隆明のイメージ論/『記号の森の伝説歌』

第2部 一九世紀のオペレーション・システム[OS]

第7章 ルイス・キャロルとコナン・ドイル/ヴィクトリア朝の「指示表出」

第8章 写実主義という「表出」/ボードレールの「現代性」

第9章 マネの絵画と「シネマトグラフ」/無声映画における「言葉」

第10章 カフカとヴィトゲンシュタインの「指示表出」

第11章 音声中心主義という制度/『声と現象』&『言語と行為』

第3部 近代日本の境界面[インターフェイス]

第12章『文学論』と『俳諧大要』/夏目漱石と正岡子規

第13章 石川啄木の短歌と借金/「ローマ字日記」という表出

第14章『古事記伝』と、本居宣長の「音声中心主義」

第15章『小林秀雄の恵み』/橋本治と一緒に読む小林秀雄

第16章 本居宣長にとって「歌」とはなにか/小林秀雄の「近代性」

第17章「声を聞く」という批評/表現の厚みをくぐること

第4部 疎外・退行・排泄による更新[アップデート]

第18章『世界認識の方法』/〈大衆〉という概念について

第19章「書かない」ことの領域/「対幻想」とプロレタリア文化

第20章 熟議と書くこと、民主主義と話すこと

第21章 ドナルド・トランプと「祭式」への参加者たち

第22章 〈喩〉と録音物、「ツイッター」と詩と批評』

おわりに 』

これを先に見ていたら、きっと買わなかっただろう。

私の場合、「音楽」には興味がないし、「詩歌」オンチを自認しているから、「第1部」で「言語学」の「韻律論」だの「国語学」だのといった話が出てくるのを知っていたら、まず読まない。菅谷規矩雄や時枝誠記は、名前は知っているが読んだことはない。相田みつをならわかりそうだが興味がない。吉本隆明はいくらか読んだが、到底わかったなどとは言えない。なにしろこの人も詩人でもある。ヘーゲルは、キリスト教がらみで『キリスト教の精神とその運命』だけは読んだが、後の哲学書は難しそうで読む気もない。ロラン・バルトは『エクリチュールの零度』で挫折した。

「第2部」に入って、ルイス・キャロルとコナン・ドイルは読んでいるし、この章では、高山宏が援用されていて、こちらもいくらかは読んでいるから、この章だけは、なんとかついていけた。

ボードレールは詩人だからダメだろうし、興味もない。マネの部分で扱われているのは、蓮實重彦がマネを介してジャン=リュック・ゴダールとミッシェル・フーコーを扱った『ゴダール マネ フーコー 思考と感性とをめぐる断片的な考察』で、この本は読んでいたから、それなりに雰囲気程度はわかった。蓮實もゴダールもフーコーも、多少は読んだり観たりしているものの、もともといずれも難しい人たちで、よくわかってなどいないのだが、ただ本書では、この三人について教えられるところがあった。

カフカは、短編集は良かったが、『変身』はピンと来ず、『城』は退屈で死にそうになったし、ヴィトゲンシュタインやジャック・デリダは入門書を読んだ程度だから、知らないも同然。

「第3部」の小林秀雄と本居宣長は、小林秀雄と柄谷行人を読んでいたから、おおよそのところはついていけた。

ちなみに、橋本治は、昔小説を読んだだけ。夏目漱石は好きだが、俳人の正岡子規と歌人の石川啄木は、当然のごとく読んでいない。

さて、そんなわけで「第4部」では、吉本隆明に戻って、いよいよ「ツイッター」言論とは何なのかが論じられるのだが、「第1〜3部」までの「言語とメディアの変遷との影響関係」みたいな、前提としての議論が半分もわかっていないから、当然、この結論部分が理解できたとも言いがたい。

また、そもそも著者は、単純な「解答」など与えてくれないから余計に難しい。

「言語とメディアの変遷との影響関係」を検討してきた結果、今や「画像(イメージ)」が中心になってきたメディアにおいて、言語はどのようなものとなっていくのかということについて、著者は、自分なりの考えを示しているのだけれども、それはそうなるかもしれないという程度の話で、安易な断定などしていないのである。

そんなわけで、私が、本書の中で理解できたのは、おおよそ「20パーセント」見当だと言って良いだろう。つまり、到底「わかった」とは言えないのだが、ただ、20パーセントわかれば「雰囲気」くらいは掴めたと思うし、全体を理解できなくても、個々の議論については「面白い」と思う部分も多々あった。「そうか!」と膝を打つような部分もあったから、わからないなりにも、この読書が無駄だったとは思わない。

むしろ、ぜんぶわかってしまうような本こそつまらないのだから、脳みそをぐにぐにと揉みしだいてくれたような本書の場合は、この先、自覚のないまま、実際には影響を受け、知らずに参照しているようなことにもなるんじゃないかという気がする。その意味で、悪い読書ではなかったという手応えを感じてもいるのである。

しかし、このままでは「よくわからなかったが、悪くはなかった」と言ってるだけで、ここまで本稿を読んでくれた人に申し訳ないので、本書における議論の「前提の前提」となるような部分、そこまではなんとか理解できた、そんな部分を引いて、私なりの理解で解説をしておこう。哲学の素人である私にとっては、この程度のことでも初耳だったし、そうだったのかと感心させられたのだ。

「第4章」の、「ヘーゲルにとっての「イメージ」」という見出しの付いた部分である。

『 書くことによる〈疎外〉の経験。これは、もちろん、自分で自分を「書いた自分」と「読む自分」とに引き裂くという、自己の同一性に大きな負荷を掛ける行為である。しかし、ヘーゲル的にもマルクス的にも吉本的にも、このような経験無くしては〈精神〉は成長しないし、〈歴史〉は進展しない。自身の感覚的〈確信〉に止まっているならば、ぼくたちの〈精神〉はいつまでたっても〈絶対知〉的なものにまで発展することは出来ないのである。』(P61)

ここからの説明は、あくまでも私の経験と実感に即した「理解」であって、本書著者の説明ではないということを、まず断っておきたい。たかだか20パーセントくらいしか理解できなかった本の議論について、著者の意図に正確に沿った説明することなど、とうてい不可能だからだ。

まず、「書く」という経験(行為)は『自分で自分を「書いた自分」と「読む自分」とに引き裂く』ことであり、それが自己「疎外」という行為だ、という話である。

「疎外」というと「疎んじられ外される」ということだから、いかにも良くないことのようだけれども、なぜ「書く」ということは「(自己)疎外」になってしまうのか? また、その「疎外」とは、好ましくない(良くない)ことなのか?

もちろん、この場合の「疎外」は、基本的には「好ましいこと(良いこと)」なのである。そして、その「好ましさ(良さ)」とは、どういう点でそうなのかというと、ここに書かれているとおり、私たちの知を「絶対知」の高みに至らせるためには、是非とも必要なものという意味において、それは「好ましいこと(良いこと)」なのだ。

ヘーゲルの掲げる「知の絶対化」への意志ということ自体が、正しいことなのかどうかは、ここでは問われない。ヘーゲルに始まる「近代知」というものは、そういう「理想」を目指していたということであり、ここでは、その中身の説明がされているのである。一一それにしてもまあ、今の私たちだって、普通に考えれば「頭が良くなること=世界の真相を見抜く能力(高度な理性)を持つこと」は「良いこと」だと考えるわけで、今の私たちも、そうした「近代理性主義」における「理想」へのレールの上を走っていると言える。

ならば、それ以前はどうだったのかといえば、それは「すべては、全能なる神がご承知だし、人間がそれに及ぶことはないのだから、私たちは神に全てを委ねれば良いのだ」という考え方だったわけだ。つまり「思考放棄」である。「しっかりした信仰さえ持っていれば、頭なんか悪くても良いのだ」と、そういうことだったのである。

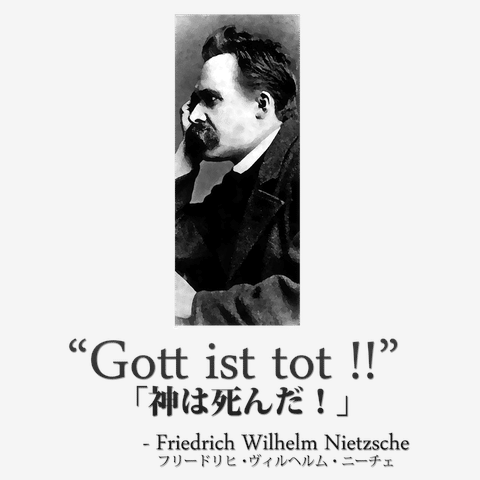

だが、周知のとおり、近代において「神は死んだ」。いや「人間に殺された」のだ。どうやって、殺したのかと言えば、「人間は、自分の頭で世界を理解できるし、そうすべきである。居もしない神にすがるようは迷妄から、目を覚ますべきだ」という「人間理性主義」によって「殺された」のだ。

で、神を殺したからには、頼るべきは「自分の頭(理性)」しかないのだから、その理性は可能なかぎり高められなければならないし、その目指すべき極地が「(神のごとき)絶対知」だということになるのである。

したがって、たとえ苦しい道のりであっても「絶対知」を目指せ、という話であり、そのために必要となるのが「書くことによる自己疎外」なのだ。

では、「疎外」されていない自己とはどういうものなのかといえば、それは『自身の感覚的〈確信〉に止まっている』状態である。

つまり「自己満足の繭」の中でぬくぬくと丸まって動かないような状態。「俺は神様を信じてるから、きっと何もかもうまくいく」とか「勉強なんかしなくても、俺は本質的に賢い」みたいは、「客観性」を欠いた、独りよがりな「自己満足」の状態である。

では、「書く」ことで、どうしてその「自己満足」の中から出てこれるのかと言えば、頭の中で「オレ賢い」「俺イケメン」とか思っていても、「文章を書かせれば下手っぴ」であるとか「鏡を見せればブサ男」だというのが、わかってしまうということである。

書かなきゃわからないし、鏡を見なきゃわからないけど、「書く」と同時に、それを「(客観的に)読む」自分が(多少なりとも)生まれてしまうので、「書く」という行為を始めると「俺って意外に、文章が下手だな。もっと書けると思ったのに」とか「俺って、意外に何も知らないな。こんな幼稚なことしか書けないなんて」ということになる。

そして、それは決して「気持ちの良いこと」ではないけれども、そうした「自己相対化」がなされなくては、自らの知を高めることはできず、「神様を盲信して自己満足していた、かつての無知な民衆」レベルに止まってしまい、そこでは「向上」も「発展」もないから、「歴史」もない、ということになってしまうのだ。

以上が、引用文の、私なりの理解である。

で、私が、この部分を読んで、「なるほど、そういうことだったのか!」と理解できたのは、前々から引っかかっていたことがあったからだ。一一それは、同じように文章を書いていても、「独りよがりに、自分の考えばかりを並べて満足している人」が、けっこう大勢いるという、好ましくない事実である。

自慢するわけではないが、私の文章は、「したがって」「では」「ところで」「だが」「しかしながら」といったような、順接と逆接の接続詞が多いということに気づいている人もいるだろう。これはたしかに文章が下手だということもあるのだが、しかしまた、この特徴的がハッキリと示しているのは、書き手である私が、自分一人で「主張する側」と「ツッコミを入れる側」のふた役を演じている、ということである。

ただ単に、自分の思い込みや思いつきをそのまま垂れ流すのではなく、「私がこう主張する」と、しかし「こう反論する人がいる」よね。でも「それは、そういうことではなくて、こうなんだ」と、他人に突っ込まれる前に、自分が「他人」にもなって、「でも」「しかし」と、厳しいツッコミを入れている。それを自分でやっておけば、ツッコミどころ満載の「独りよがりで間抜け」な文章を公にして恥をかくことにならなくて済む、ということなのである。そして、これこそが、

『自分で自分を「書いた自分」と「読む自分」とに引き裂くという、自己の同一性に大きな負荷を掛ける行為』

なのだ。

ところが、前記のとおり、同じように「書く」ということをしてながら、「読む自分」というものを、まったく生み出し得ていない人が少なくない。

そして、そのわけは、自分で自分を『引き裂く』『自己の同一性に大きな負荷を掛ける』というのは、弱い人間、自分に甘い人間にできることではない、からであろう。

それができない人、つまり自分を甘やかす人のいうのは、「書く」ことをしても、自分の書いたものを「読んでいない」のである。

気持ちよく自分に酔ったまま、文章を書き散らしているだけだから、書くことで満足して、自分の書いたものを他人の目で読むということをしていない。「書く」ことは書いているのだが、そこで当然起こるべき自己「疎外」を避けて、「自己の眉の中で書き散らしているだけ」なのだ。自己批評の目を持とうとはしないから、「成長」することもないのである。

したがって、「疎外」を生み出すための「書く」という行為は、「他人の文章を丸写し」するようなものではダメだということなるだろう。あるいは、ChatGPTに頼り切りの作文。

たしかに、それで「もっともらしい文章」が書けて、他人の目を誤魔化すことはできるだろう。しかし、それと同時に、そうした行為は「自分の目」まで欺いてしまうことにもなるのである。「俺って、意外に書けるじゃん」というわけだが、無論、その文章は、彼自身の文章ではないから、「疎外」も起こらず、成長もしない(歴史が生まれない)ということになるのである。

一一と、おおよそ私はこんなふうに理解した。

私はよく「あんな、コピペ文章なんか書いても意味がない」などと批判的に言うのだけれど、その理由が奈辺に存するものなのか、それが自分でもよくわかってはいなかった。

しかし、このたった5行ほどの文章で、頭の中の靄がすっきりと晴れる経験をさせられたのである。

(2024年4月1日)

○ ○ ○