郡司ペギオ幸夫 『創造性は どこからやってくるか 天然表現の世界』 : 理論と感情、 外部と神

書評:郡司ペギオ幸夫『創造性はどこからやってくるか 天然表現の世界』(ちくま新書)

著者は、ご本人の説明によると「生命基礎論」を研究なさっている学者である。現在は、早稲田大学の「基幹理工学研究科教授」(基幹理工学部教授と兼任)ということだから、理系の科学研究者ということになるのだが、しかし「基礎論」とか「基幹」とかいうのだから、たぶん「実用研究」的なものではなく、その基礎の基礎となる考え方を研究している方なのではないかと思う。実際、その著作名を見ても、「生命科学哲学」という感じが強い。

実際には、科学的な実験をなさっているようなのだが、その実験によって何を探求しておられるのかというと、「生命とは何か?」みたいな、生命科学の「基本認識」の探求みたいなところのようである。

以上を「ようである」で締め括ったのは、私の場合は、およそ「理系」には縁のない人間で、ちょっと読んだことがあるというのが、哲学寄りの「生命哲学」といったところだけだし、そもそも著者の本を読むのはこれが初めてなのだから、著者がどのようなことを研究しているのかについて、正確に紹介できる自信などまったくない。つまり、以上は、あくまでも、今のところの「私の大雑把な印象」とでも思っていただければ良い。

なにしろ変わったお名前なので、本書著者の存在自体は前々から知っていた。しかしながら、「生命科学」にはまったく興味がなく、「生命哲学」の部分でちょっと目についてはいた、という感じなのだが、ご著書については、とにかく「難しそう」な印象があったので、これまでは敬遠してきたのだ。

ところが本書のタイトルは『創造性はどこからやってくるか』なのだから、「小説」や「映画」や「アニメ」、その他「芸術」一般に興味のある私としては、これは非常に興味にそそられるところである。

また、帯にも、次のような、非常に「そそる」惹句が記されている。

『ふと何かが降ってくる一一

「アイデアが浮かばない」

と悩んでいるあなたに

想像もつかない世界の外部を

召喚するためのレッスン! 』

よく、前例を見ない頭抜けた傑作を書いた(作った)作家などが、そのアイデアはどのあたりから出てきたのかと尋ねられて「突然、降ってきた」のだ、なんて言葉を口にするのだが、そのあたりを、もう少し科学的に(具体的に)説明してくれるのではないか。

サブタイトルの『天然表現の世界』というのは、何のことだかさっぱりわからないが、それは読めばわかるだろうと、そう期待して本書を購ったのである。

○ ○ ○

で、結論から言うならば、実にユニークな本であった。一一と言うか、より正確には、著者その人がきわめてユニークで、要は「変人型の天才」だと言っても過言ではない人なのだ。

まあ「天才」なのか、「特別に頭の良い人」止まりなのかは微妙なのだが、タイプとしては、まんま「変人型の天才」であり、こんな人は滅多にいないだろう。

このレビューを書くために、初めて著者のことを少し検索してみたところ、面白い情報が得られた。一一題して「郡司ペギオ幸夫伝説」。

「やっぱり、伝説のある人なんだ。この人なら、面白おかしく、からかい半分でネタにするファン(?)もいるだろうな」と、そう思って、「togettaer」にまとめられた一連のツイートの書き手を見てみると、なんと脳科学者の「茂木健一郎」である。

『近頃『生命壱号』を上梓した郡司ペギオ-幸夫さんについての伝説を、茂木健一郎氏が語る。』

とあって、そのTwitterアカウントは本物のようだ。

ともあれ、かなり興味深いツイートなので、ここでも紹介しておこう。

『茂木健一郎 @kenichiromogi

郡司ペギオ幸夫が青土社から『生命壱号』という本を出した。これはすごく面白そうだ。

http://amzn.to/brqEax

(2010-07-26 17:02:53)

茂木健一郎 @kenichiromogi

郡司ペギオ幸夫伝説(1)子どもが生まれた時、何もしないんだから名前くらい考えろと言われ、「ペンギン」と言ったら却下され、仕方がないから自分につけた。

(2010-07-26 17:04:06)

茂木健一郎 @kenichiromogi

郡司ペギオ幸夫伝説(2)神戸大に就職してしばらく、新幹線で、席を回転させてできた三角形の空間に寝ていた。車内販売が通る度に、「お客さん、頭がじゃまです」と言われて、「あっ、すいません」と立ち上がっていた。

(2010-07-26 17:05:02)

茂木健一郎 @kenichiromogi

郡司ペギオ幸夫伝説(3)東北大の時、逆ザビエルに頭を剃った。鏡を見てまずいと思って、マジックで塗った。バスに乗ったら、女子高生が笑っている。何だろうと聞くと、自分を笑っていた。恥ずかしくて次の停留所で降りた。

(2010-07-26 17:06:09)

茂木健一郎 @kenichiromogi

郡司ペギオ幸夫伝説(4)下宿でサバのカンヅメをこぼした。半年後、布団を上げたら干しぶどうがたくさん落ちている。何であるんだろうと夢中になって食べていて、ふと気付いたらそれはつぶれたウジだった。

(2010-07-26 17:10:40)

茂木健一郎 @kenichiromogi

郡司ペギオ幸夫伝説(5)茂木健一郎を研究所に初めて訪ねたとき、アロハを着てきた。エレベーターの前で、「あっ、ごめん」とバッグを開けたら、中にいろとりどりのアロハが十枚近く入っていた。

(2010-07-26 17:11:39)

茂木健一郎 @kenichiromogi

郡司ペギオ幸夫伝説(6) 郡司カラオケ熱唱。 http://bit.ly/9R8R56

(2010-07-26 17:19:41)

茂木健一郎 @kenichiromogi

郡司ペギオ幸夫伝説(7)郡司の話は、同僚の研究者でもわからない。長年の知己である池上高志は、ある時、郡司から来たたった3行の日本語メールの意味がわからないと、頭をかかえていた。

(2010-07-26 17:22:26)

茂木健一郎 @kenichiromogi

ないです。伝説(7)参照。@kurohakaman 郡司ペギオ先生の講義を聴講したことがあるんですが全く理解できませんでした。 郡司先生の著書で初学者にオススメの本とかありますか?

(2010-07-26 17:21:24)』

これで私が、本書著者を「変人型の天才」と呼んだ所以もご理解いただけようが、しかし私がそのように呼んだのは、著者にこのような「伝説」があるのを知ってからではない。あくまでも、本書を読んで、そのように感じたのだということは強調しておきたいと思う。

私がこの「郡司ペギオ幸夫伝説」を見つめたのは、この変わった「名前の由来」を知りたかったからで、決して「変人伝説」あるいは「天才伝説」を知りたかったわけではない。

「Wikipedia」には、著者の名前の由来が記されてなかったので、どこかに書いていないかと検索していたら、たまたまこの「郡司ペギオ幸夫伝説」のページを見つけ、そこで初めて「やっぱり」と思っただけなのである。

だから、私は本書『創造性はどこからやってくるか 天然表現の世界』の内容自体を否定したり、揶揄ったりするつもりは毛頭ない。

ただ、茂木健一郎が『長年の知己である池上高志は、ある時、郡司から来たたった3行の日本語メールの意味がわからないと、頭をかかえていた。』とか『(※ ある人が)郡司ペギオ先生の講義を聴講したことがあるんですが全く理解できませんでした。(※ と言っていた)』とか書いているとおりで、本書著者には「独特の発想」があり、またそこに「現代思想哲学」の(文系的な)知識が絡むものだから、当たり前の科学者には理解不能な議論になってしまいがちなのであろうと思われた。

その点、本書は著者が、可能なかぎり「わかりやすく書いた」と言っているだけあって、私にも、全部ではないが、おおよそのところは理解できた。より正確にいうと「言わんとしているところは理解できた」という感じである。

著者が「変人型の天才」だという印象を(正しく)与えるのは、まず「大真面目に、常識を超えたことを言う」という点であろう。

普通の人であれば、あるアイデアを思いついても、それが「世間」では「非常識」あるいは「非理性的」なものだと受け取られてしまいそうなアイデアについては、慎重にその「仮説」性を強調するだろう。「私はこのように思うし、これは新たな視点であるけれども、いまのところは検証不可能な仮説である」といったような予防線を張るものだろう。

ところが、本書著者の場合はそうではない。「自分のアイデアは、論理的に言って正しいはずだし、現実の事例とも整合性がある。ただし、多くの人は、それまでの常識的偏見に捉われているため、残念ながら、この事実を適切に理解できる人は多くはない」といったような、一般的な読者からすれば、いささか「上から目線」と感じられてしまうような、「確信」を表に出した書き方をするのである。

だが、私が読んだ感じでは、著者は決して「威張っている」のではない。本気で「確信」しており、その「確信」を正直に表明しているだけなのだ。「だって、どう考えても、そうなるでしょう?」という感じなのだ。

無論、著者自身も、自分が「誤解をされやすい」タイプだというのは重々自覚している。しかし、学者であるからには「真摯に考え真摯に語らなければならない」と大真面目に考えておられるため、そのようないささか「自己狂信者」的に見える書き方になってしまっている。

このように、著者はきわめて「正直かつ不器用な人」であり、自分を偽ることができず、その意味では世渡りの下手な人なのだろう。だが、その反面、この人のそうした浮世離れした部分が「面白い!」と、好意を寄せる人も少なくないようで、茂木のツイートもまた、そのような「人柄への愛情を込めた、からかい」なのだと理解すべきだろう。そうでなければ、下手をすれば「人を小馬鹿にしている」と取られかねない、このようなツイートを、名のある人が公にできるはずもないのである。

○ ○ ○

そんなわけで、本書の内容だが、要は、「どのようにすれば、芸術作品を生み出すことができるか」という問いへの、真っ正直な回答である。著者はそれを「理論化」し、「このようにすれば、芸術作品を生み出せる可能性が、高くなる」という、具体的な方法論を語っているのだ。

で、「芸術作品」どうすれば生み出せるのかというと、「外部を召喚する」ということになる。

ここで、まず断っておかなければならないのは、著者が考える「芸術」とは、単に「美しいもの」のことでないのは無論、「ルーティンワークやテクニックだけで生み出せるもの」でもない、ということになる。

言い換えれば、著者の考える「芸術」とは、それまで誰も提示できなかった「何か」を表現し、それによって鑑賞者を刺激し、新しい世界を開いて見せる、あるいは、認識世界・感覚世界を拡張するような、「まったく新しいアイデア」を含んだ作品だ、ということなのだ。一一そして、私はこの「芸術原論」については、賛成だ。

たしかに、現実に「芸術作品」として流通しているものの多くは、こうした意味での「芸術」ではない。

一般に「芸術作品」と呼ばれるものの多くは「芸術的商品」であって、「芸術の芸術たる所以を体現した作品」とまでは言えないものが大半だろう。それも「資本主義経済」の下では、やむを得ない現実である。

だが、本書で著者が論じているのは、あくまで、原理としての「芸術」を生むための方法であり、「商品」を生むための方法ではない。一般人が、ぱっと見で「まあ、綺麗!」というような、その意味での「わかりやすいもの」ではなく、岡本太郎が言う「何だ、これは!?」という「驚き」を与えてくれるものこそが、芸術の「核心部分」だと、著者は考えているのである。

つまり、著者の発想とは、「通俗的なもの」や「功利的なもの」ではなく、あくまでも「原理」であり「基礎論」的なものなのだ。

では、著者が考える「芸術」としての核心をなす「アイデア」を生む(得る)ためには、何をすればいいのか。前述のとおり、著者の答えは「外部を召喚する」ということになる。

しかし、ここで言う「外部」とは、「新しいアイデア」というような軽いニュアンスのものではなく、言うなれば「思考の外部」である。

いくら頭を捻ったところで、理論を積み重ねていったところで、それだけでは到達し得ない領域が「外部」なのだ。

しかし、そうした「絶対的外部」から「到来する」ものだからこそ、それは「まったく新しい」し「何だ、これは!?」と人を驚かせ、その世界観を揺るがし、拡張してくれる。また、そんな「外部より到来するもの(アイデア)」を核として持っているからこそ、それは「芸術」の名に値するというのが、著者の考え方であり、私もこれは「芸術原論」として、間違ってはいないと思う。

では、いくら頭を捻ったところで、理論を積み重ねていったところで、それだけでは到達し得ないもの(外部の知とでも呼ぶべきもの)など、積極的に、あるいは意図的に「召喚」することができるのだろうか。そんな「方法」など、原理的に考えて、不可能なのではないか?

そのとおりである。「こうやれば、外部に触れられます」などという形式的な方法論だけで触れられるようなものなら、それはそもそも「外部」ではないのだ。

では、著者は、そのあたりをどう主張しているのかというと、「これをやれば、誰でも、いつでも外部に触れられるという方法などはない。それは原理的に不可能だからだ。しかしながら、外部を召喚するための姿勢を整えるということならばできる。それが、私が本書で紹介する方法だ」というものである。一一これは、ある意味では、少々期待はずれではあるけれども、じつに正直で、もっともな考え方だと、私は評価したい。

では、その「外部を召喚するための姿勢」とはどのようなものかということだが、著者はこれを、『トラウマ構造』を自己の中に意識的に構築すること、だと言う。

ここで言う「トラウマ」とは、あくまでも比喩であって、「トラウマを持て」というような話ではない。

「トラウマ的な矛盾構造を自分の中に構築しろ。そうすれば、その矛盾によって生まれた認識の亀裂から、またさか外部が訪れるのだ」と、大筋そのような話。つまり、著者が示す「外部を召喚するための方法論」とは、外部を召喚する「確率を高めるための方法論」であり「姿勢」のことなのだ。絶対確実ではないけれども、論理的に言って、こうすれば確実に「外部に触れる(アイデアを得る)」確率は高まるはずだ、という方法なのである。

では、その「確率論的方法」である「トラウマ構造」の構築というのは、具体的には「どうすること」なのかというと、これが難しくて、私もぼんやりとしか理解できていないので、正確に説明する自信がない。「そこは本書のキモだから、本書を読んでください」と言いたいところなのだが、まあ、間違いを恐れず、私の理解しえたと思った範囲で説明してみよう。

著者の言う「トラウマ構造」とは、例えば「自然災害によって家族などを失った人などの抱えがちなトラウマ」をモデルにしている。

そういう人というのは、客観的に見れば「純粋な被害者」なのだが、では「加害者」がいるのかと言えば、それは「自然」だということになるから、普通の意味での「加害者」の概念にはそぐわない。

暴行傷害などの「犯罪被害者」であれば、人としての「加害者」が存在するから「加害者・被害者」関係というのは明確であり、「(加害者である)あいつが悪い」と、現に発生した「被害」の「責め」を、「加害者」に帰することができる。

ところが、「自然災害」における「被害者(被災者)」というのは、「責を負わせるべき相手」がいないために、自分自身を責めることになりがちで、例えば「あの時、私がこうしていれば、あの人は助かったのに」とか「あの時、私がこう言えば、事態は変わっていたのではないか」などと、まるで自分が「加害者」ででもあるかのように考えて、自分を責めてしまう。

つまり、自然災害の被災者が抱えがちな「トラウマ」とは、自分は本来「被害者」であるのに、「加害者」でもあるかのような「矛盾した意識」を抱え込んでしまった状態を指している。

したがって、「トラウマ構造」とは、本来なら並び立つはずのない認識を併せ持つ、心理的な「矛盾構造」のことであり、それを意識的に自分の中に構築すれば、その矛盾の亀裂から、通常の安定構造では得られない「外部の召喚」も可能だ、というような議論である。

ただし、ここでわかりにくいのは、著者がいう「トラウマ構造」とは、単純に「矛盾を抱える(相反するものを、同時に内部に抱える)」ということではない、としている点だ。

「矛盾を抱えて葛藤する状態」に終わるのではなく、「矛盾を抱えた上で、それを無化した状態」にした時、初めて「外部」が召喚できる、というのである。

では、「矛盾を抱えた上で、それを無化した状態」とはどういうこと指しているのかというと、要は「トラウマからの回復」ということである。

つまり、本書著者が求めているのは「二律背反の葛藤状態」ではなく、それを乗り越えた状態のことなのだ。

しかし、ここで勘違いしてはいけないのは、「二律背反の葛藤状態を、無化して乗り越えた状態」とは、「二律背反が、消滅した状態」を指すのではない、ということである。一一それは、原理的に不可能なのだ。

どういうことかと言うと、「二律背反の葛藤」という「トラウマ状態」からの「回復」とは、「二律背反の消滅」を意味するのではなく、「二律背反の葛藤を終結させた状態」のようなことを指している、と考えるべきなのだ。つまり「二律背反」状態自体は残ったままなのだが、葛藤は終結した安定状態、ということである。

で、これが何を意味するのかというと、私が思うになのだが、「二律背反の葛藤状態」とは、それ自体が「二律背反の亀裂を埋めるための、自己修復運動としての葛藤」なのだから、「葛藤状態」のままでは「亀裂」は有効かつ安定的に「開いたままの状態」にはなっていないのである。だから、その「葛藤」を無化して、「亀裂」が安定的に開いたままにしておく。方法的に、その状態を作り上げれば、そこから「外部」が到来する確率が高まる、というわけだ。

そして、「外部に触れる」時というのは、その自覚の有無に関わらず、こうした「トラウマ構造」にある時なのだ、というのが、本書著者の見解なのである。

つまり、著者がいうのは「あなたは、安易に物事を合理化してはいけない。それは安定状態ではあれ、それでは何も新しいものは生み出せないのだから、あなたは積極的にトラウマ構造を構築して、外部を招来し、それが到来するのを待たなくてはならない。これが芸術家の正しい姿勢なのである」というようなことなのだ。

○ ○ ○

そんなわけで、私は、著者のこうした「原理論」を、「原理論」としては面白いと思うし、基本的には間違ってはいないとも思う。

しかし、これはやはり「理屈であって、現実的な方法ではない」のではないかとも思う。少なくとも、その「疑い」を捨てることはできない。

というのも、著者は「理論家」らしく、こうした「芸術作品制作の合理的方法論」を論理的に打ち立て、それによって「外部としてのアイデア」を召喚し、それにしたがって具体的な作品を制作して、それが知り合いの芸術家などからも評価されて、展覧会を開くようにもなるという「実績」を生むのだが、しかし、私は、この「実績」のかなり多くの部分は、「学者という肩書きの権威」と著者の「ユニークなキャラクター」に対する「好意による色眼鏡的評価」によるものなのではないか、と疑うのだ。

つまり、まったく同じ作品を作っても、作者が「無名の人」だったら、著者の作品を評価した人たちだって、同じようには評価されかったのではないか、と思うのである。

もちろん、作者の「存在形式」も含めての「作品」だという考え方もあるだろうが、私はごく常識的に「作品のみ」を問題にするため、本書著者の、自作についての「知人有識者の好意的な評価」の対する、かなりナイーブといってよいだろう受け取り方(素直な歓迎)は、いかがなものかと思うのだ。

もちろん、著者は、自分の「理論」とそれによって得られた「外部としてのアイデア」の「招来」を、事実として確信しているのだが、その確信とは、所詮「主観」でしかなく、単なる「思い込み」や「勘違い」でしかない蓋然性は十二分にある。

こう書くと、著者は「しかし、現に、作者が誰かを知らずに作品を鑑賞した人たちが、私の作品に何かを感じてくれているのは事実だ」と言うかも知れない。

しかしそれは、最初に高く評価した人が「知り合いの芸術家」であり、その伝手によって「ギャラリー」に展示されているから、一般の鑑賞者も「これは芸術作品である」という「臆見」を持って、作品を見るからではないだろうか。

つまり、デュシャンの「泉」が、多くの人に「芸術作品」だと認知されるのは、作者が「デュシャンという有名芸術家」であることを知っているか、「美術館に展示されているもの」だから、なのではないだろうか。

実際、あの「泉と題された小便器」とて、路傍に放置されていれば、ただの廃棄された小便器であって、芸術作品ではない。それを見て、感心する人などいないのだ。

あくまでも「美術館に展示され、泉というタイトルを与えられた小便器」という「コンセプト」があるから、あれは、その「コンセプト」において(見る者の想像力を惹起するため)「芸術」たり得ているのである。

言い換えれば、有名人が「これは芸術作品です」と保証するか、あるいは「美術館」や「ギャラリー」に麗々しく展示されている(ことにより、芸術作品であることが、権威主義的に保証されている)かさえすれば、「単なる(実質的)ゴミ」だって「芸術作品」に「なる」のである。

したがって、「物としての作品」は、じつのところ「芸術性」など持ってなくてもいいのだ。言い換えれば「外部性」など無くてもいい。

ただ、その場にそぐわない「非常識」なものが、芸術作品の置かれているべき「美術館」や「ギャラリー」に麗々しく展示されていれば、その作品は、多くの「権威主義的鑑賞者」たちから「よくはわからないけど、何かすごい」という評価を得て、めでたく「芸術作品」認定されることになるのではないだろうか。

例えば「神棚(あるいは仏壇)に、トグロを巻いたウンチ」などは、会田誠的な作品に見えはしないだろうか?

そして、現に芸術は、そうしたものとなっていよう。

例えば、現代アートの有名人であるバンクシーが仕掛けた「偽(パチもん)アーティスト」であったはずの「ミスター・ブレインウォッシュ」が、あっさりと「本物のアーティスト」認定されてしまったことによっても、それは証明されている。

つまり、技術を問われることのない「現代アート」あるいは「現代の芸術」においては、「本物と偽物」の区別は、基本的に存在しないし、それは「見る者個々の、頭の中にしかない」ということになるのではないだろうか。

だとすれば、本書著者は、ある意味では「ミスター・ブレインウォッシュ」と同様、「本物と偽物の二項対立の亀裂」に立ち現れた「現代芸術家」だと評価しても、決して間違いではないはずなのだ。

だが、だとすれば、実際のところ、芸術作品の制作に「外部の召喚」など必要ないし、じつのところ、そこには「外部」性など存在してはおらず、ただ著者が「そう思い込んでいるだけ」なのではないだろうか。多くの鑑賞者が、「美術館」や「ギャラリー」の展示された「小便器」に、それでも「芸術のアウラ」を感じるのと同じように。

○ ○ ○

以上のとおりで、私は必ずしも、本書著者の考え方や方法論を否定しているわけでも批判しているわけでもない。

ただ「違った見方(解釈)も十分可能なのではないか」、そして、そうした「違った見方は、両立可能なのではないか」と主張して、著者の「確信」に疑義を呈しているだけなのだ。

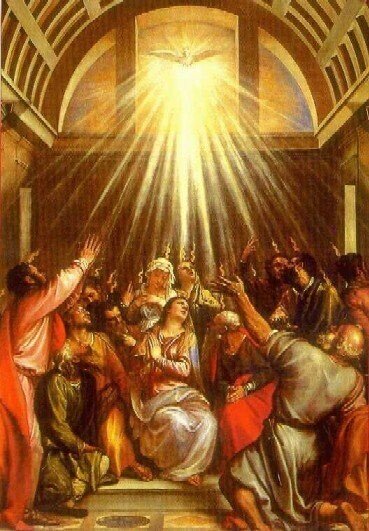

端的に言うなら、著者が感じ、捉えたと思った「外部」とは、よくある「錯覚」の一種であり、それが確信できるのは、信仰者が「神を見た」というのと、まったく同じことなのではないか、ということなのである。

そこに見えたのは、本当に「神」なのか。それを「神」と呼んでしまって良いのか、ということなのだ。

(2023年9月26日)

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○