内村鑑三 『代表的日本人』 : 〈日本人〉として、 いかに生くべきか

書評:内村鑑三『代表的日本人』(岩波文庫)

内村鑑三は、明治の知識人であり、「無教会派」のクリスチャンであり、教育者であり、ジャーナリストであった。

彼は貧乏士族の子として生まれ、幼くして儒教を学んでおり、彼の思想が「キリスト教」だけで説明できない複雑なものであるというのは、彼の波乱に満ちた人生を知れば、容易に理解できるだろう。しかし、そんな幅のある、しかしまた剛毅な人柄であったからこそ、彼は多くの人に思想的な影響を与え得たのでもあろう。

彼に人生については、ひとまず「Wikipedia」を、ざっとでも良いから、ぜひ眺めていただきたい。

本書『代表的日本人』は、海外向けに書かれた英文著書である。内村は本書で、西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮の5人を「代表的日本人」として紹介している。

この5人に共通点を大雑把に言えば「信念に生きた人たち」だと言えるだろう。彼らは、決して時流におもねることなく、超時代なまでに自分の信念を貫き、損をすることなど意にも介さなかった人たちである。

もちろん、為した事績はいろいろだが、内村が彼らを通して描いたのは、簡単に言えば「天・地・人」に生きるということであろう。

「天」とは、「天の理(ことわり)」である。つまり、地上(世間)の論理に流されるのではなく「天が命ずるところに従って、人として為すべきこと為す」、為さねばならぬ、ということだ。

また、「地」とは「地上の現実」ということであり、要は「現実を、よくよく踏まえて、ことに当たらなければならばい」ということだ。いくら「天」命だといっても、「現実」を無視した、観念的な暴走ではダメなのだ。例えば、上杉鷹山や二宮尊徳が取り組んだような農政改革といったことは、「自然」の声を正しく聞き取ることなしには為し得ないのである。

「人」とは、無論「人間」であり、「人間を大切にする思想が根本になければ、何を為しても意味はない」ということである。

つまり、内村鑑三にとって「日本の最良の部分とは、この三点にある」ということだったと言えるだろう。

それにてもなぜ、内村は外国、実質的には、キリスト教国人々に対して、このようなことを説いたのかと言えば、それは、すでにキリスト教の洗礼を受けていた内村が、

『明治17年(1884年)に私費でアメリカに渡り、11月24日にサンフランシスコに到着する。拝金主義、人種差別の流布したキリスト教国の現実を知って幻滅する。』

(Wikipedia「内村鑑三」)

という経験をしたからであろう。

だから彼は「ただキリスト教に帰依すれば、それで万事うまくいく」とは考えなかった。

彼は、キリスト者になることは必要なことであるけれども、なった上で、どのように生きるかが大事であると考えたのであろう。

彼は、本書ドイツ語版後記で「日本の武士道が、いかに美質を多く持つものであろうと、キリスト教より優れたものというわけではない」と断った上で、次のように締めくくっている。

『 しかし他方、キリスト教だけがアブラハムの子を石から起こし得る(マタイ三の九)と思うことは間違っています。そのような間違いや迷信を抱いて、キリスト教の宣教地で働いている人々が残念ながら実に多いのです。遺伝は自然の法則ですから神の法則でもあります。そのため超自然的宗教によって、すべて廃棄されてよいものではありません。中国の宗教によれば、純粋な天が純潔な大地と結婚し、はじめて良き実を結ぶといいます。すなわち、天がいかに純粋であっても、天だけでは実を結べません。キリストの言葉でさえも、石地に落ちたならば、たちまち枯れてしまいます。あるものは百倍、あるものは六十倍、あるものは三十倍の実を結ぶためには、良い地に落ちなくてはなりません。神の恵みは、天からと同じく地からも来なければなりません。さもなければ良い実を結ぶことはできません。人間の地上に属する要素を軽んじ、万人に対してひとしく天からの福音だけで足ると考えるような信仰は、素朴な人間の常識に反します。それは実情にあわない話です。タルソ出身のパウロが、フリギアの農民の子ではなく、哲学者アテノドロスをローマに送った都市において、ヘブライ人による教育を受けたという事実によっても、これは証明されるものであります。

私は、サムライの子のなかでももっとも卑小なる者、イエスキリストに従う者のなかでももっとも卑小なる者であります。いずれの関係においても、もっとも卑小なる者でありますが、それにもかかわらず、現在の自分のうちにあるサムライに由来するものを、無視したり等閑に付したりすることはできません。まさに一人のサムライの子として、私にふさわしい精神は自尊と独立であり、狡猾な駆け引き、表裏のある不誠実は憎悪すべきものであります。キリスト者の律法に比し、勝るとも劣らぬサムライの定めでは、「金銭に対する執着は諸悪の根源なり」であります。そのため、近代のキリスト教が公言してはばからないもう一つの律法「金銭は力なり」に対して、サムライの子であるからには毅然として異議を唱えるのは、私の当然の務めであります。まことに、たとえこの世の全キリスト教信徒が反対側に立ち「バール・マモンこれぞわが神」と唱えようと、神の恩恵により真のサムライの子である私は、こちら側に立ち言い張るでありましょう。「いな、主なる神のみわが神なり」と。』(P183〜184)

ここで語られているのは、たとえキリスト教における「天の理=イエスの言葉」がいかに正しかろうと、「地」を知り「人」に応じないようなやり方では、決して「天の理」をこの地上に根付かせることはできず、うっかり「バール・マモン」の神を崇めることにもなるだろうという、これは「拝金主義=すべては金で決着をつけられるという考え」への批判である。一一「バール」とは「(イスラエル民族の神エホバとは違った)異教の神」であり、「マモン」とは「信仰対象としての金銭」のことである。

このように、内村鑑三は、洗礼を受けたからといって、「サムライ」の美質を軽んじることはしなかった。

そしてそれは、彼のキリスト教信仰を、「土着の思想」に歪められた「非正統」的なものであるかのように考えて、いわば「田舎者扱い」にした、西欧人キリスト者の誤った優越感に対する批判だったと言えるだろう。

したがって、彼が「拝金主義に陥った(主にアメリカの)キリスト教」を批判する根拠として持ち出した「サムライの精神」、つまりは「日本人の美質」とはいかなるものかを、歴史上の人物という実例として紹介したのが、本書『代表的日本人』なのである。

そのため、本書に描かれた5人は、極端なくらいに「ストイック(禁欲的)」に、信念と理想に生き、その途上で死ぬことを恐れなかった人たちである。少なくとも、そうした面が強調されて描かれている。

彼らは、カネはもちろん、地位も名誉もいらず、世間のすべてを敵に回してでも、そんなすべての人々のためにこそ、「天の理」に命を賭して生きた人たちだった。

特に、最後の日蓮については、内村は「思い込みが過ぎる」といった注文をつけながらも、しかし、日蓮が心底から「人々を救うために」こそ、法華経流布の困難な闘いに、その生涯を賭した生き方を、最大限に高く評価している。

内村の、この「日蓮論」の最後は、

『 闘争好きを除いた日蓮、これが私どもの理想とする宗教者であります。』(P177)

と書いて、注文はつけながらも、最大級の賛辞を贈っている。

ここには「必要があれば、自分も日蓮のように生きる」のだという内村の決意が、ハッキリと刻まれていよう。

また、だからこそ彼は、前記の「ドイツ語版後記」を、

『まことに、たとえこの世の全キリスト教信徒が反対側に立ち「バール・マモンこれぞわが神」と唱えようと、神の恩恵により真のサムライの子である私は、こちら側に立ち言い張るでありましょう。「いな、主なる神のみわが神なり」と。』

と獅子吼して締めくくったのだ。

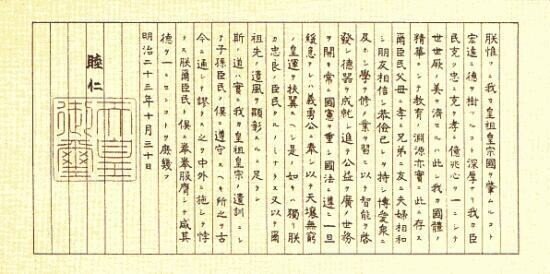

実際、内村の人生を見れば、有名な、明治23年(1890年)「不敬事件」もそうであった。

『植村正久の一番町教会の長老・木村駿吉の推薦により、第一高等中学校(現・東京大学教養学部、千葉大学医学部、薬学部)の嘱託教員となった。

明治24年(1891年)1月9日、講堂で挙行された教育勅語奉読式において、教員と生徒は順番に教育勅語の前に進み出て、明治天皇の親筆の署名に対して、「奉拝」することが求められた。内村は舎監という教頭に次ぐ地位のため、「奉拝」は三番目だったが、最敬礼をせずに降壇した。このことが同僚・生徒などによって非難され社会問題化する。敬礼を行なわなかったのではなく、最敬礼をしなかっただけなのだが、それが不敬事件とされた。』

このことで、内村は教職を追われて貧困生活に苦しむが、そうした中で、黒岩涙香に請われて新聞『萬朝報』英文欄主筆となり「足尾銅山の鉱毒問題」などを取り上げたりした。

(足尾鉱毒事件の田中正造)

だが、内村は「社会改良家」であることに満足することはなく、「信仰」における最終的な解決を求めるようになっていく。

これは、日清戦争当時は(サムライの子らしく)戦争を支持していたが、戦争の災禍を知るに至って「非戦論」に転じたが、それでも『彼の元に「徴兵拒否をしたい」と相談に来た青年に対しては、「家族のためにも兵役には行った方がいい」と発言した』といった、内村における「天の理と地の理の兼ね合い」の難しさとその葛藤を、このエピソードは、よく表している。

つまり、内村鑑三という人は、断固たる信念に生きた人ではあったが、決して短絡的な「猪突猛進」の盲信者ではなかった。そんな、決して単純ではない「理想主義」に生きた、幅のある人だからこそ、彼は多くの人々に影響を与えることができたのであろう。

ともあれ、本書に描かれる5人の肖像とは、必ずしも「完璧な人間」ではない。

「神」を戴くキリスト者である内村にとっては、人間とは「不完全」なものであり、だからこそ「神」を戴く「謙遜」を持たなければならないと考えたのだが、しかし、それは「神」を戴きさえすれば、それで「万能」であり、人々を睥睨できるような立場に立てるというわけではないということを、彼は強く訴えたかったのであろう。

そして「サムライの子」として、「日本人」として、彼が「キリスト教信仰」を最も生かす生き方をするために必要なことを、この5人に仮託して描いたのが『代表的日本人』という著作だった。

したがって、本書に描かれた5人の「難点」や「非現実性」に、粗探し的な注文をつけるのは簡単だが、私たちが本書に学ばなければならないのは、「私たちが失った、日本人の美質」であり、私たちがいかに「バール・マモンの神=資本主義リアリズム」の信徒となって「天の理」を見失ってしまっているか、ということなのではないだろうか。

(2022年8月28日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・