呼ばれた街・約束の街・再会の街

まだ、わたしが、高校二年生だった、一九七三年の、秋頃のことだ。

たぶん、土曜日の午後。

午前の授業を終えて、お弁当を食べ、学校から帰宅する途中だったと思う。

そのころ仲良しだった友達仲間三人で、わたしは、生まれ育った東北の地方都市で一番に大きな「繁華街」を、歩いていた。

ちょっと前の夏休みに、隣りの県の海岸まで遊びに行った友達メンバーのなかの誰かしら、だったと思う。

欲しかったものの買い物を終え、わたしたちは、お喋りをしながら、ご機嫌に、街を歩いていた。

すると、

「あの、すんません。」

と、後ろから、いきなり、見知らぬ男子高校生三人組が、話しかけて来たのだ。

「は?」

わたしたち三人は、普通に、おののいた。

何故なら、そのころのわたしたちの環境では、高校は、「男女別学」しか無かったこともあって、男子高校生たちは、女子に対して、大変にシャイで無口で、自分たちから、知らない女子たちに話しかけるなんて、ほとんどあり得ないこと、だったからだ。

「あのー。駅前までは、どの道を行ったら、ええんですかね?」

ーーわぁ、関西なまりだ!

今と違って、情報は、まだまだ、地方ごとに、分断されていたような時代で、わたしたち東北の女子高生にとって、「関西」は、全く見知らぬ「異邦の地」だった。

テレビでしか聞いたことのない「関西なまり」を、直に聞いて、わたしたち三人は、さらにさらに、おののいてしまったのだ。

そうして、思わず、顔を見合わせた。

ーー関西の男の子は、口が上手くて、すぐに、女子をナンパする。。

三人とも、たぶん、ほぼ同時に、そう、思った。

どうしてか、あのころのわたしたちは、勝手に、そう、決めつけていた。

もしかしたら、普段、大人たちから、そのように、吹き込まれていたのかも、しれない。。

ーー大変だ! ナンパされてしまう!

わたしたちは、目と目とで合図をかわし、その男子高校生たちを、意図的に無視して、蜘蛛の子を散らすように、一心に、その場から、走って逃げ出した。

後ろから、

「なんやねん。しょうもないなぁ。」

という、声が、聞こえて来た。

それでも、まだ、わたしたちは、後ろを振り返る余裕も無いままに、必死で逃げ続けた。

もう、絶対に、彼らが追って来ないと思えたころ、少しほっとして、足をゆるめ、止まって、

「あー。怖かったねー。」

などと、口々に、言い合った。

そうして、三人とも、息を弾ませながら、それでも、ようやく安心して、髪や服装の乱れを、直し合ったりしたのだった。

ーーうーん。。

今思い出すと、ただただ、恥ずかしい。

たぶん、彼らは、関西から来た、修学旅行中の高校生で、道に迷って、集合時間に間に合わなくなりそうだったから、同じような高校生のわたしたちに、「駅前までの道順」を、聞いただけだった、はずなのだ。

それなのに、「自意識過剰」なわたしたちは、「ナンパ」だと思い込んで、無視したあげく、必死で逃げてしまったのだった。

ほんとうに、不親切なことをしてしまったと、今さらながら、申し訳なく思う。

五十年以上も前のことだけれど、言っておこう。

どなただったのか、もう、分かりませんが、

「あのときは、ほんとうに、ごめんなさい。」

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

高校時代に、「関西のひと」に会ったのは、たぶん、あとにも先にも、あの日、繁華街で、駅までの道を聞いてきた高校生たちだけ、だったように、記憶している。

上京する以前のわたしが、「関西のひと」で連想するのは、あのときの「高校生たち」だけ、だからだ。

そんなだから、高校時代は、将来、自分が、「関西のひと」と、「結婚する」ことになるなんて、想像すら、していなかった。

そのくらい、「関西のひと」は、わたしの生活からは、遠いところに在ったのだ。

それでも、わたしは、上京後、何故か、「関西のひと」と出逢って、「恋愛」をしてしまった。。

さらには、「同棲」して、「結婚」までして、もう、五十年近くも、「関西のひと」と一緒に暮らしているのだから、「人生」とは、不思議なものだ。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

一九七七年のクリスマス・イヴ。

「クリスマス・イヴだけれども、あえて、鰻を。」

とか言いながら、神楽坂の坂の途中に、今もある、有名な「鰻屋」に行って、わたしたちは、「贅沢で豪華なディナー」をした。

「一度は食べてみたいよねぇ。」

と、前々から、話していたから、「クリスマス」にかこつけて、決行してみたのだ。

美味しいものを食べて、ごきげんになったわたしたちは、「彼」の下宿に、「そのまま一緒に」帰った。そうして、その夜から、わたしは、「彼」の下宿に住み着いてしまったのだった。。

冬休みなので、もう、大学の講義も無かったし、毎日、待ち合わせて、「デートをする」のが、ふたりとも、すでに、まどろっこしくなっていたのだ。

ーーいっそ、一緒に暮らしてしまおう。

ふたりの気持ちは、完全に、「一致」していた。

だから、わたしたちの「同棲」は、そんな風に、ごく自然に、スタートしたのだった。

ところが、そこから始まった「新生活」の日々は、お互いに、ほんとうに、ほんとうに、大変だった。。

あの時代の「東北」と「関西」とは、まるで、「異国」のようだったから、だ。

まず、「食習慣」が、あまりにも、違い過ぎた。

「デート」して、好きなものをそれぞれ「チョイス」して食べるのとは違い、わたしが作る食べ物が、「彼」にとっては、「異国」過ぎたのだ。

「関西」では、料理の決め手は、なんといっても、「だしの味」にかかっている。

ところが、それに引き換え、今のように「減塩」の概念なども無かった、七十年代の「東北」の味は、兎にも角にも、「醤油味」だったのだ。

わたしが、普通に、自分が食べて育って来た「味つけ」をして、食卓に出すと、「彼」は、もう、「からい、からい。それに、味が無いよぉ。」を連発して、食べ続けることを、躊躇してしまう。。

「なんで、こんなに、茶色いの?」

と、「彼」は、必ず、質問して来る。

「え? そう? 普通だけどな。。」

と、わたしが、返す。

もう、毎日、毎食が、その繰り返しだった。

一番思い出深いのは、何と言っても、「うどん」だ。

「関西うどん」の味は、ほとんどが「だしの味」だと言っても、過言ではない。

それに、使う醤油は「薄口醤油」だから、おつゆの色あいは、かなり、薄い。

そんなことは、今では、もう、大多数の人が知っているだろうけれど、わたしたちが学生の頃は、まだ、全国的には、あまり、知られていないことだった。

だから、わたしが、はじめて「うどん」を作った時、「彼」は、

「うわぁ。」

と言ったきり、箸を置いてしまったのだ。

「これって、もしかして、醤油の味だけだったりする?」

「彼」は、おそるおそる、わたしに向かって、そう、聞いた。

「うん。そうだね。鶏肉味だし、長ネギを、いっぱい、入れたから、美味しいよー。」

と、わたしは、言ってみたけれど、内心では、

ーーやっぱり、絶対に、違うんだろうなぁ。

とは、思った。

わたし的には、「鶏肉」から、美味しい「だし味」が出ていたから、「だし味」は、もう充分だ、と思っていたのだ。

お腹が空いていた「彼」は、一応、食べたけれども、

「美味しい。」

とは、決して、言わなかった。

しぶしぶ食べ終えて、少し考えたあとに、

「そうだ! わかったぞ!」

と、「彼」は、唐突に、言った。

それから、少し勿体振って、

「今度、きみを、美味しい関西うどんのお店に連れて行ってあげるよ。」

と、ひとこと、言い放ったのだった。

それからの日々、わたしたちは、ほんとうに、良く、「関西うどん」をはじめとした「関西風の料理」を、食べ歩いた。

「だし味」が効いた「お揚げ」が入った、「長ネギ」ではなく、「細ねぎ」の小口切りが散りばめられた「関西うどん」を、どれだけ食べたことか。。

「だし味」を知らなかったわたしは、「醤油味」のないうどんに、最初は、なんの「味」も、感じなかった。

ーーこんな、味のしないものを、「関西のひとたち」は、美味しいって思っているんだ。。

わたしには、そうとしか、思えなかったのだ。

けれども、食べ続けるうちに、さすがに、わたしにも、「だし味」というものが、少しずつ、少しずつ「感じられる」ようになっていった。

そうして、ひとたび、舌が、「だし味」を覚えたら、もう、「だし味」がしない食べ物は、食べられなくなる、ということも、わたしは、知ったのだった。

時代は変わって、今は、「東北」も、「減塩」が主流になり、ドボドボと、大量に「醤油」を注ぐような料理は、もう、誰も、作らなくなったことだろう。

でも、七十年代は、まだまだ、「東北の家庭料理」は、「だし味」よりも、「醤油味」が主流だったのだ。

「料理の味付け」は、わかりやすく「異国」だったけれど、「味付け」にとどまることなく、生活の感覚の全てが、「東北」と「関西」では、あまりにも、異なっていた。

「関西」で「是」とされることが、「東北」では、「非」とされるようなことが、枚挙にいとまがないほどにあって、すれ違うたびに、わたしたちは、大真面目にケンカしたり、指を指して笑い合ったりして、日々を暮らした。

「関西のひと」が、「おもろい」と思うようなことが、「東北のひと」にとっては、「ふざけている」としか、映らなかったりするのだった。。

わたしが、大好きだった、母方の祖父も、優しいひとだったけれど、それでも、戦争中に体験した、「関西の兵隊」の「サボり振り」について語るときは、いつも、嫌そうな顔をして、怒っていた。

小学生のわたしを前にして、

「関西のやつらは働かねぇのさ。正直でねぇの。人によって、まんず、態度を変えてなぁ。」

と、よく、目を三角にして、語っていたものだ。

そのことを話すと、「関西のひと」の「彼」は、

「関西では、そう簡単に、権力に従わないんだよ。昔から、民力が強かったからね。」

と、言った。

ーーなるほどね。きっと、「生きるための知恵」の「認識」そのものが、根本から、違っているのだろうな。。

と、わたしは、思った。

ーーほとんどのひとが、「農民」で、「殿様」に「忠義」を尽くして仕えて来た「東北」とは、抱えて来た「歴史」そのものが、全然、異なっているのだろう。

とも、思った。

関西の「お笑い」などは、とっくに「全国区」になったし、今は、たくさんのひとたちが「移動」しながら「人生」を送るから、「文化」も「シャッフル」されて、五十年前に比べたら、「感覚」は、ずいぶんと、似かよって来たのかも、しれない。

それでも、まだ、長年「関西のひと」と暮らしているわたしには、「東北」と「関西」のあいだには、根本から違う「何か」が、横たわっているように、思われて、仕方がない。

お互いに「異質」だからこそ、惹かれ合うし、今だに「小さな発見」があって、暮らしていて「飽きない」とも、言える。

それでも、「何か」がズレていて、ぴったり「共感」し合うことは、なかなか少ないから、ちょっぴり、寂しかったりもするのだ。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

「あんとき、わたしらは、夜汽車に乗って、ふた晩もかかって、ようやっと着いたんよ。。まぁ〜大変やったよ。。」

「そうなんかい。。あんたは、あの街のひとなんやね。遠いとこから、よう、来やったなぁ。」

そう言いながら、「おばあちゃん」は、「なみだ目」になって、すっかり曲がった腰を伸ばすように、わたしに向かって身を乗り出すと、ゆっくりと手を差し伸べて、わたしの両手を握りしめた。

一九八三年の夏。

長い長い「同棲期間」を経て、わたしたちは、ようやく「正式に結婚する」ことになり、「紀伊半島」にある「彼」の実家に、「東北」から、わたしの家族を連れて行って、「結納」をかわした。

その後、わたしたちは、さらに南下した「街」にある、「彼」の母親の実家近くにあった、母方の「おばあちゃんの隠居部屋」を訪ねていたのだった。

「夜汽車にふた晩も、ですか。。」

驚いたわたしは、思わず、呟いた。

「ほんまにねぇ。」

「あんときはねぇ。。」

「おばあちゃん」が「なみだ目」になってしまったのには、理由があった。

わたしが生まれ育った「東北」の「地方都市」は、「おばあちゃん」にとって、終生、忘れることなど出来ないほどに、深い深い思い出のある「街」だったからだ。

わたしが、「その街」で育った女の子だというだけで、「おばあちゃん」は、「涙」を流さずにはいられなかったのだ。

「おばあちゃん」の「思い出」は、悲しすぎた。。

昭和十九年の九月。

「おばあちゃん」は、「外地」に「出兵」することが決まった「長男」の「Nさん」との「面会」を果たすために、戦争末期の、あの時代に、一番末の、まだ四歳だった「妹」を連れて、「紀伊半島」の南端の「街」から、わたしが生まれ育った東北の「街」まで、汽車を乗り継ぎ乗り継ぎ、夜汽車にまで乗って、長い長い「旅」に出たのだった。

大変なおもいをして、苦労しながら、ようやく辿り着いた、見知らぬ東北の「街」の「陸軍予備士官学校」の「校庭」で、おばあちゃん」と「小さな妹」は、「Nさん」と、ようやく「久しぶり」で「つかの間」の「会話」をかわした。

きっと、無事に着いて、「会えた」だけでも、「格別に」嬉しかったことだろう。

「Nさん」は、まだ、「二十一歳」だった。

けれども、それが、「おばあちゃん」と「小さな妹」が、「Nさん」とお話することが出来た「最後の時間」になってしまったのだ。

「Nさん」は、「戦争」で、亡くなってしまったからである。。

「面会」した「最後の街」が、わたしが生まれ育った「街」だったのだから、「おばあちゃん」の、わたしに注がれる目線が、「哀しみ」に満ちたものだったのは、当然だった。

あの日、わたしが訪ねたことで、「おばあちゃん」のこころのなかは、きっと、あっという間に、「戦争中の長旅の思い出」と「息子を失くしたこと」で、一杯になってしまったことだったろう。。

すでに、九十歳を超えていた「おばあちゃん」は、温かくて、柔らかい手をしていた。

わたしの両手を、しっかりと握って、

「生きていると、いろんなことがあって、このさき、苦労もあるやろけどな、ふたりで仲良うして、よう頑張ってな。」

と、励ましてくれた。

あの日の「おばあちゃん」の「なみだ目」を、わたしは、今も、すぐに、思い出すことが出来る。

「なみだ目」でキラキラ光る「おばあちゃん」の「目」からは、限りない優しさが、こぼれ出していた。。

「苦労」を「糧」に出来たひとだけが持つ、若いひとに向ける「優しいまなざし」は、とてもとても美しかったのだ。

ーーわたしも、こんな「優しいまなざし」を、若い人たちに注げるように、歳を重ねたい。

素直に、そう、思えた。

わたしは、「おばあちゃん」の「なみだ目」から、「優しさのバトン」を受け取ったような、そんな感覚が、したのだった。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

「Nさん」は、夫の母親の「お兄ちゃん」で、大正十二年(一九二三年)の生まれだったから、今、生きていれば、百歳である。

夫の母親の実家は、紀伊半島の南端に、明治の初年からある、お煎餅の「老舗」で、「Nさん」は、その家の長男だった。

夫の母親の兄弟は、長男の「Nさん」を筆頭にして、下に、五人の姉妹が、続いている。

つまり、「Nさん」は、「老舗」の「跡取り」の「一人息子」だったのだ。

「Nさん」は、学校の成績が、とても良かったのだけれど、性格が、おおらかで、偉ぶったところがなく、いつもニコニコしていて、楽しいひとだったため、皆に、慕われていたらしい。

それに、幼いころから、「剣道」と「銃剣道」で、体を鍛えていて、「文武両道のひと」でも、あった。

そんな「Nさん」は、地元の高校を卒業したあと、上京して、「国立」にある、国立大学に、入学した。

ところが、戦況が、どんどん、ひっ迫してきたために、「Nさん」の学年は、昭和十八年(一九四三年)に、大学を、繰り上げ卒業させられ、あの有名な国立競技場での「学徒出陣出陣式」を経て、わたしが生まれ育った東北の地方都市にあった「陸軍予備士官学校」に、配属されることになったのだった。

わたしが生まれる、十三年前のことだ。

わたしの父親と母親は、昭和十八年には、十五歳と十二歳で、父親は中学生、母親は、まだ、小学生だったはずだ。お互い、まだ、将来結婚するなんて、考えてもいなかっただろうけれど、同じ小学校の出身で、「家」同士も、「姻戚関係」だったから、顔見知りではあったらしい。

そのころのわたしの父親は、「将来は、特攻隊に志願する!」などと言っているような「皇国少年」だったようだ。

母親は、すでに、「肺結核」に罹患していたので、もしかしたら、入院していて、「生死」を彷徨っていたころ、だったかもしれない。

それでも、わたしの父親と母親と、わたしの夫となる「彼」の伯父さんである「Nさん」とは、同じ「戦争の時代」に、偶然にも、同じ「地方都市」の、ごく近くで、それぞれの「現実」を、「生きていた」ことになる。

「Nさん」は、「関西のひと」なのに、「戦争」に翻弄され、まだ「学業」半ばの、二十歳の若さで、突然に、全く見ず知らずの、親戚も居ない「東北」の「陸軍予備士官学校」に派遣されて、「兵隊」になるための訓練を受けていたわけで、勝手もわからなかっただろうし、ほんとうに大変だったろうと、思う。

おそらくは、言葉も、通じなかったことだろう。。

「東北」の「醤油味の料理」にだって、きっと、辟易して、

「からいからい。味が無い。」

と、内心、思っていたかも、しれない。

太平洋戦争のころは、まだ、「お家」が大事な時代だったので、「一人息子」や「跡取り息子」は、「激戦地」への派遣は免除されることがあったらしいのに、「Nさん」は、不幸にも、「フィリピン」の「激戦地」に派遣され、「戦死」してしまったのだ。

どんなにか「無念」だったろう。。

「老舗」の「跡取りの一人息子」だったはずなのに、なぜ、「激戦地」の「フィリピン」なぞに、行かされてしまったのか。

そこには、「不運の連鎖」としか言いようのない「運命のいたずら」があった。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

戦争中でも、まだ、「大学生たち」は、「兵役免除」の対象だった。

何故なら、あの時代は、「大学」の数が、今よりずっと少なかったから、「大学生」の数も少なくて、「彼ら」は、お金持ちの「親」に支えられた「特権階級」なうえに、将来の日本を背負う、文字通りの「エリートたち」だったからだ。

ところが、戦争も末期になると、「兵士」の「不足」が問題になって来て、「大学生」の「兵役免除」は、解除されてしまうことになる。

「戦地」に「派遣」されたりしないはずだった「文系」の「インテリ層」をも、「兵士」として仕立て上げるための「教育」が、唐突に、行なわれることになったのだ。

それまでは、教育年数の少ない「農家」の二男三男たちを相手に、「たたき上げ的な教育」を行なって、「兵士養成」をして来た「陸軍予備士官学校」の「上官たち」にとって、急遽あてがわれた「特権階級のインテリ層」を「兵士に仕立て上げる教育」は、相当、やりにくかったに、違いない。

「頭が良くて、育ちも良い、理屈をこねる大学生たち」を、「ひと束に」まとめることは、至難の業だ。

結局のところ、「皇国史観」に裏打ちされた「絶対主義」を振りかざして、「上官の命令」は「天皇の命令」だということを「徹底」させることで、「大学生」たちを、「暴力」と「服従」によって、強力に、「再教育」していったものと思われる。

「東北」の「陸軍予備士官学校」出身の「Nさん」の同期生の「生き残った方たち」の証言で綴られている「学徒兵の手記」を紐解くと、その貴重な事実を、知ることが出来る。

「上官」のなかには、「人格者」も、一定数は、居たようだけれど、逆に、「劣等感」を刺激されてしまった「上官」は、「徹底的」に「大学生たち」を苛めることで、自分の優位性をみせつけて、「君臨」していたようなのだ。

「人間の醜い部分」は、如何ともしがたい。。

そんな状況のもと、「Nさん」は、「関西のひとたち」ばかりを寄せ集めた「ひとつの部隊」に、「配属」されていた。

「関西のひと」なのに、どうも、「関西弁」は「一切使用禁止」になっていたようだ。

今の感覚からしたら、「人権」の「蹂躙」としか、言いようがない。

それでも、皆、「上官の命令」には、逆らえなかったのだ。

だから、「関西のひとたち」は、「上官」の前では、うまくやり過ごすように努力しながらも、どうも、影では、「結束」して、「知恵」を使い、随時、「デタラメなこと」をしようと、企てていたような節が、文章から、読み取れる。

それが、気が狂わないで「生き抜くための知恵」だったのだろう。

こんなエピソードが、書かれていた。

「大学生たち」への対応に苦慮した「上官たち」は、あるとき、隣町の「景勝地」に、彼らを「引率」して、出かけ、「自由行動」をさせたことがあったらしい。

多くの「学生たち」は、野外で「馬鹿騒ぎ」をして、日頃の「鬱憤晴らし」をしたそうだ。

ところが、そんななか、「関西のひとたち」は、「禁」を破って、こっそり「鰻屋」に入り、「鰻」を食べてしまったのだった。。

それは、「関西」の「特権階級」の「大学生」にとっては、「ちょっとした息抜き」に過ぎなかったのかも、しれない。

けれども、戦争末期の、あのひっ迫した時に、「訓練中の兵士」が、「景勝地の鰻屋で鰻を食べる」なんてことは、「東北」の感覚からしたら、相当に、「不謹慎なこと」だったのではないだろうか。

「欲しがりません、勝つまでは。」を、忠実に守っていたであろう「東北のひとたち」からしたら、「関西の大学生たち」の行動は、どこからどう切り取っても、「笑いごと」では、済まされなかったように、わたしには、思われてならないのだ。

「学徒兵の手記」には、のちにバレて、ひどく叱られた、とだけ、書かれていた。

わたしは、「鰻」を食べたメンバーのなかに、おそらく「Nさん」も入っていただろう、と想像してしまう。

何故なら、禁を犯して、「デタラメなこと」をしても、それが「バレずに成功する者」は、いつも「決まった者」だったというようなことが、「手記」には書かれているので、おおらかで、関西の感覚で人気者だった「Nさん」は、おそらくは、その「選ばれし者」だったのではないかと、わたしには、思われるからだ。

やがて、「戦局」は、さらにひっ迫し、戦地における「将校不足」は顕著になる。

そこで、「大学生たち」は、「陸軍予備士官学校」をも、繰り上げ卒業になり、「出兵」させられてしまうことになるのだ。

まだ、訓練中だったのに、「青天の霹靂のような出兵命令が下された」と「手記」に書かれていることから見ても、「出兵」は、唐突なことだったようだ。

その少し前に行なわれていた「卒業試験」で、一名が、「カンニング」をして、「処罰」されるという出来事があった。

「処罰内容」は、「そんな卑怯者は、この聖戦には参戦させられない」というものだったらしい。

そのとばっちりを喰ったのが、「Nさん」だった。。

「Nさん」は、「経理」が得意だったので、ほんとうは、「軍の内地勤務」になることが、確定していたのに、その「卑怯者」の代わりに、急遽「出兵」することが、決まってしまったのだという。

そのことは、「最後の面会」のときに、「Nさん」から、直接に、「おばあちゃん」に語られたことなので、間違いなく「事実」だろうと思われる。

ーー「上官の命令」が「絶対」だったあの時代に、おおらかで愉快な「関西のノリ」で、「影」で、こっそり「デタラメ」をやってのけたり、周囲を和ませたりしていたであろう「Nさん」は、実は、「上官」に、「ふざけたやつだ」と、日頃から、睨まれていたのではないだろうか。

わたしは、どうにも、その「想像」から、抜け出せないのだ。

「老舗」の「一人息子」で「跡取り」だったはずの「Nさん」が、「卑怯者」の「身代わり」に「出兵」させられたのは、もしかしたら、「上官」によって仕組まれたことだったのではないか、と、ついつい、勘ぐってしまいたくなってしまう。。

そんな「Nさん」に、さらなる不運が襲いかかる。。

それは、「Nさん」の「部隊」の一部だけが、「フィリピン」の「マニラ」に行かされたこと、だ。

共に南方に向かった者たちの八割は、ちゃんと、無事に、生還しているのに、「Nさん」たちの「部隊」の「一部」だけが、「秘密指令」によって、「激戦地」に行かされてしまったのだ。

しかも、それが、「間違った指令」であったことが、マニラ到着後に、伝えられる。。

何故そんな「指令」が出たのかについては、「今もってわからない」ことになっているのだ。

なんと不運なことだろう。。

「Nさん」が亡くなったのは昭和二十年の五月三日と記されている。

「Nさん」は、一ヶ月後の、六月には、お誕生日が来て、二十二歳になるはずだった。

それに、もう、あと少しで、「終戦」だったのに。。

ほんとうに、悔しい。

亡くなってから、すでに、八十年近くの年月が、経ってしまった。

長男」の「死」を嘆き続けた「両親」も、すでに、亡くなって、久しい。

「お兄ちゃん」と慕っていた五人の妹たちも、もう、「夫」の母親と、そのすぐ下の妹の、「二人」が残っているばかりに、なってしまった。

それなのに、「Nさん」の「遺骨」は、今も、多くの「戦死者」と同様に、「行方不明」のままだ。。

「戦争」は、ひとびとの「運命」を、確実に、弄び、歪ませてしまう。

だから、どんな「正義」が、「開戦理由」であっても、決して、起こしてはならないのだと、強く、強く、思うのだ。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

何がきっかけだったのか、実は、もう、ほとんど覚えていない。

今から、七、八年くらい前のことだったと思うのだけれど、それさえも、あやふやだ。。

「大腸がん」になって、手術を受けた後に、体調が、なかなか元に戻らなかったわたしは、少し「あの世」に近いところに、居たのかもしれない。

たった二十一歳の若さで、「学徒出陣」で「戦死」してしまった「Nさん」のことが、どうしてか、急に、とても、気になり出したのだ。

自分が、「死」というものを、間近に感じたことで、「志し半ば」で亡くならざるを得なかった「Nさん」の無念さに、どこかしら「共感」してしまったのかも、しれなかった。

まだ、「Nさん」のことを知っているひとたちが生きているうちに、詳しく調べて、きちんと「供養」をしてあげないといけないと、あのときのわたしは、とても真剣に、思い詰めていた。

「国立」の大学に通って居たころの「Nさん」が、実は、「西荻窪」に下宿していたということは、自分たちが、「江古田」にあった「彼の下宿」から、「西荻窪」に引っ越して、本格的に「同棲」をはじめたころに、「彼」から聞かされて、知っては、いた。

ただ、若いときは、自分たちが、日々を重ねて行くことに精一杯で、「Nさん」のことを考える余裕は、どうにも、持てなかったのだ。

子育てが一段落し、さまざまな人生経験を経たあとで「病気」になったために、「Nさん」について、おもいを馳せる時間が、ようやく、自分に、与えられたようにも、思われた。

ーー「Nさん」が住んでいた場所が、もしかしたら、まだ、「西荻窪」に残っているかもしれない。

あるとき、わたしは、ふと、そんなことを、思い付いたのだった。

思い立ったら、わたしは、すぐに、行動したくなる。

まだまだ、体力が戻っていなくて、ふらふらしていたのに、「夫」に付き添ってもらいながら、わたしは、「Nさん」の「痕跡」を調べ、「訪ねること」をし始めたのだった。

ときには、次女にも、付き添いを頼んだ。

何故なら、そのころ、次女は、「学び直し中」で、「国立」にある「高校」に通っていたからだ。

「西荻窪」と「国立」とわたしが生まれ育った「東北」の「地方都市」と。。

その三つの「点」が、「Nさん」の上京後の「短い人生」を探ってゆくうえで、たいせつな「街たち」だった。

そのころは、まだ存命していた「Nさん」の「妹たち」の「証言」も、「夫」に頼んで、聞いてもらったりも、した。

ーー「遺骨」さえ見つかっていない「Nさん」の「たましい」は、今も、きっと、ある意味「自由」に、「世界中」を、彷徨っていることだろう。。

さまざまなことを、調べてゆくうちに、わたしのこころのなかに、「Nさん」の「残像」が、しだいにイメージ付けされて行った。

だから、「Nさん」からの「メッセージ」も、なんだか、感じ取れるような、そんな感覚が、して来ていたのだった。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

「ここ、ここ。なんか、オーラを、感じるよ。なんだか、ここら辺のような感じが、する。。」

夫より、少し先を歩いていたわたしは、そう言いながら、立ち止まった。

空を見上げると、眩しいほどの晴天だ。

わたしは、まわりを、注意深く見廻して、深呼吸をしてみた。。

初冬のひんやりした空気が、肺を満たして、気持ちが良い。

「西荻窪」の「松庵」。

そこが、「Nさん」が住んでいた「街」だった。

「Nさん」が、「松庵」に住んでいたことを、「夫」が、その当時、存命していた「Nさん」のすぐ下の「妹」から、聞き出すことが出来たのだった。

わたしが、まだ、「夫」に出逢う前に、よく「散歩」していた「道」を、わたしと「夫」は、「Nさん」の「痕跡」を求めて、歩いていた。

少し前から、わたしは、入り組んだ路地の、ほの暗い場所から、じっと、こちらを見つめているような「視線」を、なんとなく、感じていた。

ーーここだ。とても強く感じるもの。きっと、ここで、合っているはず。。

そう、わたしは、確信した。

「きっと、ここだよ。Nさんが住んでいたところ。」

「そうか。。」

そう言うと、夫は、神妙な顔つきをして、路地に向かって手を合わせ、黙祷をした。

なんの根拠も無かったのだ。

ただ、無心に、「Nさん」のことを想いながら歩いていたら、強い強い「視線」が送られて来るのを、わたしは、確実に、感じたのだった。

あとから、「夫」に、国会図書館に行って調べてもらったり、戦時中の古地図などを買って、手を尽くして調べてみたら、ほとんどその場所で、合っていたのには、ほんとうに、驚いた。

ーー「Nさん」は、ちゃんと、わたしに、「信号」を送ってくれた。

ーー想うこころが、「リンク」して、通じ合ったのだろうか。。

わたしは、なんだか、嬉しくなった。

「Nさん」と、やっと、ちゃんと、「再会」出来たような、そんな気がしたからだ。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

ーーもしかしたら、わたしは、「Nさん」に呼ばれて、上京し、そうして「西荻窪」に、住むことになったのではなかったのか。。

「Nさん」のことを、いろいろと考えているうちに、いつの間にか、そんな発想が、わたしの脳裏に、浮かぶように、なった。

わたしが、「東北」の「地方都市」から「大学進学のため」に、「上京」出来たのは、かなり、「偶発的なこと」が重なった結果だったから、だ。

幼いころから、

「お前は長女だから、婿を取って、家を継ぐのだよ。」

という「至上命令」を、母親からさんざん聞かされて育っていたわたしは、高校二年生の秋ごろまでは、「上京して大学に行く」なんてことは、考えてさえ、いなかった。

わたしの気持ちが、微妙に変わりだしたのは、今から思えば、あの夏に、そのころ仲良くなりだした友達数人と、隣り町の、「知らない海岸」に遊びにいって、不思議な「ふたつの巻き貝」を拾ったあたりから、だった。

仲良しの友達のうちの何人かが、「上京」を考えていることを知って、

「東京には、どんな大学が、あるんだろう。」

と、急に、気になりだしたのだ。

気になったら、即、行動したくなるわたしは、すぐに、大きな書店に行って、いろいろ調べはじめた。

すると、わたしが勉強したいことは、「地元の大学」には、学科さえ無いし、良い先生も居ないことが、だんだんと、分かって来た。

さらに調べると、「東京」か「京都」になら、ちゃんと「在る」ことが、分かって来たのだ。

「京都は遠すぎる。」

「京都」は、絶対に駄目だと、「父親」からは、速攻、却下された。

「東京」も、ほんとうは、「絶対に駄目」だったのだ。

それでも、わたしは、毎日毎日、しつこく、お願いをした。

担任の先生からも、最後まで反対していた「母親」を説得してもらったりして、「受験だけはさせてあげる」と言ってもらえたのは、出願期限ギリギリのころだった。

東京の、三つの大学を受験したわたしは、不思議なことに、一番難しかったはずの、「西荻窪」にある「女子大」にだけ、「合格」出来た。

すると、地元の新聞に、「合格者」として、わたしの「名前」が載ってしまったのだ。

家には、「お祝いの電話」が、数日間、ひっきりなしに、かかり続けた。

そのため、「受験だけはさせてあげる」と言っていた「両親」も、その電話に応対しているうちに、「合格したけど、行かせないのですよ。」とは、言えなくなってしまったのだ。

だから、わたしは、まるで、「瓢箪から駒」のような経緯で、「上京」出来ることになったのである。

「乗り物」が苦手で、「方向音痴」なわたしは、迷うことなく、歩いて通える範囲で、「下宿」を探した。

つまり、必然的に、「西荻窪に住む」ことになったのだ。

そこから、また、さらに、不思議なことは、続く。

大学二年生になったとき、わたしは、どうしてか、「国立」の「国立大学」の学外生も入れる「ゼミ」に入って、毎週、「国立」に通い出すことになる。

きっかけは、たまたまキャンパスで知りあった「後輩」に、誘われたから、だったのだけれど、かなり専門的で、研究発表などもしなければならない、「負担の多い」その「ゼミ」に通っていたのは、わたしの「女子大」からは、結局、「その後輩とわたし」の、たった二人だけだった。

「偶然」が作用して、わたしは、「Nさん」の母校に、その大学の学生のように、「勉強をしに」通い続けたのだ。

さらに言えば、その「ゼミ」に通っていなかったら、わたしが「夫」に出会うことは、おそらく、無かったはず、なのだった。

[その経緯は、【「愛される幸福」と「幻の告白」】の中に、詳しく書いている。]

「Nさん」は、上京後、「西荻窪」に住んで、「国立」の「国立大学」に学び、わたしが生まれ育った東北の地方都市に在った「陸軍予備士官学校」から、「出兵」して、「還らぬひと」となったのだから、わたしと「Nさん」とは、ちょうど、合わせ鏡のように、「リンク」していることになる。

ーーもしかしたら。。

ーー世界を「自由」に彷徨っていた「Nさん」の「たましい」は、「東北」の、あの「地方都市」で、「わたし」を見つけて、

ーーこの子にしよう。

と、決めたのでは、なかったのか。。

そうして、わたしを「上京」させ、「西荻窪」に住まわせて、そうして、「国立」にまでも、呼んだのではないか。

なんだか、そんなような、気がして来るのだった。

もうひとつ、気になる「おはなし」が、ある。

「Nさん」には、実は、「恋人」がいたらしいのだ。

これは、「Nさん」のすぐ下の「妹」の「証言」である。

すぐ下の「妹」は、親戚の家に下宿して、東京の洋裁学校に通っていたので、「Nさん」を訪ねる機会があったから、その「恋人」にも、会っているのだった。

その「恋人」は、一風変わった「名前のひと」だったそうだ。

わたしの「名前」も、結構、変わっていて、同じひとは、あまり、いない。

ーー「Nさん」は、「変わった名前の女の子」を、探していたのかもしれない。。

そうして、「極めつけのおはなし」として、もうひとつ。

実は、「夫」は、「Nさん」にそっくりなひとだ、ということ、である。

「顔つき」だけではなく、体形や立ち姿まで、そっくりなのだ。

はじめて、「夫」の「母親」の実家を訪ねた日、「仏間」の上に、飾られていた、学生服姿の、セピア色の「Nさん」の写真を見つけたわたしは驚いて、

「なぜ、あそこに、あなたの写真が飾られているの?」

と、聞いてしまったほどに、似ているのだった。

ふと、思い出す。

高校二年生の秋、繁華街を歩いていたわたしと友達三人に、「関西の男子高校生たち三人組」が、道を聞いて来た日のことを。。

あのときの、妙に、「にこにこした三人組」のうしろに、実は、「にこにこしたNさん」も、一緒に、居たのではなかったのか、と、わたしは、なんだか、想像してしまう。。

上京前の時代に、わたしが、「関西のひと」に話しかけられたのは、あのときだけ、だからだ。

ーーこの子だ。

「にこにこしたNさん」は、わたしを見て、そう、思ったのかも、しれない。

あのとき、

ーー大変だ!ナンパされてしまう!

と、思ったのは、きっと、正解だったのだ。

だって、おそらくは、あのときに、わたしは、「Nさん」のたましいによって、「ナンパ」されてしまって、その後の「人生」が、「運命づけられて」しまったのかも、しれないから、だ。

そんなふうに、想像すると、なんだか、おもしろくなって来て、「Nさん」が、とても、「近しい存在」に思えて来る。

「Nさん」は、お誕生日が来たら二十二歳になる一ヶ月前に、変わった名前の「恋人」に、会えないままに、亡くなってしまった。

どんなに、無念だったことだろう。

ふたりには、たくさんの「未来」があったはずだったろうに。。

その運命と対照するかのように、「夫」は、二十二歳のお誕生日を過ぎて、一ヶ月後に、「わたし」と出会っている。

「わたしと夫」とは、出逢ったその日に、もう、話がはずんで、途切れることが出来ずに、ひと晩じゅう、夜明けまで、語り明かしたのだ。

気がついたら夜が明けていた。

別れ際に、かわした約束は

「また、会いましょう。そして、きのうの続きをしましょうね。」

だった。。

「わたしと夫」とは、まるで、「Nさんとその恋人」が、築くことが出来なかった「人生の続き」を、そのまま、引き継いで、五十年近く生きて来てしまったかのようにさえ、思える。

もし、そうだとしたら、「Nさん」は、少しは、「満足」してくれているだろうか。。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

遠い「フィリピン」で、「Nさん」の部隊は、もはや、生きて還れる望みも無いままに、あの、終戦間際の日々を過ごしていた。

ほんとうに、運良く、帰還出来たかたが、終戦後の昭和四十七年(一九七二年)に、「フィリピン」に「慰霊の旅」をされたことを、「学徒兵の手記」のなかに寄せている。

少し長いけれども、引用させていただくと、

ーー四十七年十一月〇〇君と渡比した際、バギオ街道キャンプワンの少し入ったところの、路傍の石にお供えをあげ、お経をあげたあとで、彼は、戦友達とよく「椰子の実」を歌った覚えがあるので、それを歌おうと云い出した。忘れた歌詞を思い出し乍ら、彼について調子はづれに歌い出した。しばらくすると、突然に、「N」の顔があらわれた。いつものようにニコニコ笑っている顔だった。私は急に涙があふれてきて、どうしてもとまらなくなってしまった。(中略)

多くの戦友たちと運命を共にせず、生きて帰っている事、その事実そのものが、私の一生のおおきな負い目であり、折にふれては、そのおもいを深くしてゆく事だろう。

(学徒兵の手記)より (お名前は伏せさせていただきました。)

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

【椰子の実】

島崎藤村 作詩 田中寅二 作曲

名も知らぬ 遠き島より 流れ寄る 椰子の実一つ

故郷の岸を離れて 汝(なれ)はそも波に幾月 (いくつき)

旧(もと)の木は 生いや茂れる 枝はなお 影をやなせる

われもまた渚(なぎさ)を枕 孤身(ひとりみ)の浮寝 (うきね)の旅ぞ

実をとりて胸にあつれば 新(あらた) なり 流離 (りゅうり)の憂(うれい)

海の日の沈むを見れば 激(たぎ) り落つ 異郷の涙

思いやる 八重の汐々(しおじお) いずれの日にか 国に帰らん

(世界の民謡・童謡) https://www.worldfolksong.com/sp/index.html

にこにこした顔で、戦友たちと「椰子の実」歌う「Nさん」の顔が、見えて来るようだ。。

ふと、思う。

遠い「フィリピン」から、還ることが出来なかった「Nさん」は、たましいのまま、ゆかりの「街」の、どこにでも、きっと、今も、「自由」に「在る」のだろう。

と。。

わたしが、十六歳の夏に、友達と訪ねた隣り町の海岸で拾った「ふたつの巻き貝」は、「海からの贈り物」だと、ずうっと思って来たけれど、あれだって、もしかしたら、「Nさん」の「おもい」だったのかもしれない。

あの夏の海岸で、もう、すでに、わたしは、「Nさん」に、「ナンパ」されていたのかも、しれないのだ。

にこにこした顔で、

ーーあ、この子にしよ。

って。。

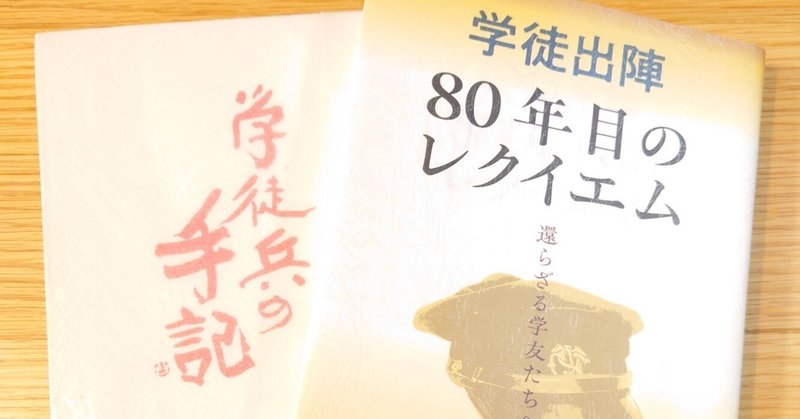

〈参考文献〉

※「学徒兵の手記」発行者 旧仙台陸軍予備士官学校第十一期生同期会 昭和五十四年十月十三日発行 非売品

※「学徒出陣 80年目のレクイエム 還らざる学友たちへ」一橋いしぶみの会編 セルバ出版 2023年12月28日発行

(世界の民謡・童謡)

https://www.worldfolksong.com/sp/index.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?