李琴峰 『彼岸花の咲く島』 : 「豊かな日本語」と「貧しい日本社会」

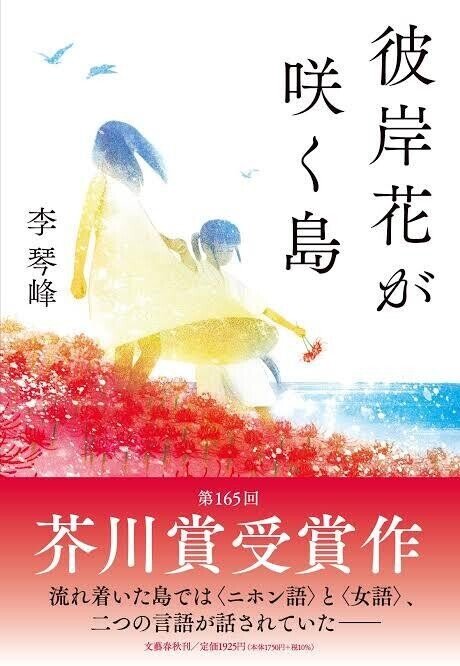

書評:李琴峰『彼岸花の咲く島』(文藝春秋)

「think_or_die」氏のレビュー「書かれた文字が主人公の小説」が素晴らしい。

本作『彼岸花の咲く島』の「世界設定」自体は、近未来「SF」的なもので、特別ユニークなものではない。また、その語り口も、「芥川賞」作品と言うよりは、むしろ「直木賞」作品に近い、とても読みやすい作品で、登場人物たちも、アニメ化されてもおかしくないほど「キャラクター」が立っている。つまり、「芥川賞」らしくない作品なのである。

しかし、それでもこの小説が「芥川賞」受賞作なのは、「think_or_die」氏の指摘どおり、「書かれた文字が主人公の小説」と呼んでいいほど、「言語」が象徴的なテーマとなっているからである。

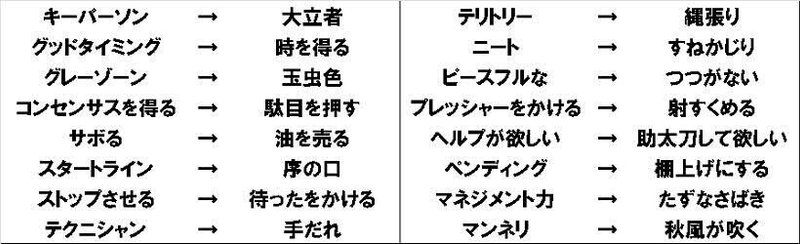

今の「(国語ではなく)日本語」は、大雑把に言えば、「やまとことば」と「漢語」と「英語」が渾然一体になったものと言って良いだろう。その意味では、非常に「猥雑な言語」だと言えるのだけれども、だからこそ「あらゆる言語を融通無碍に取り込んでいく日本語」は、「日本の社会」よりも、はるかに「自由で豊か」だとも言えるのだ。

作中に描かれた「未来の日本」は、「エセ保守とネトウヨ」という「歴史修正主義の差別主義者」たちが天下をとったようで、「日本の文化・言語・人種」などの「純化」政策を、暴力的に推し進めたようだ。

無論、モデルとなったのは「純粋なアーリア民族の国」を目指した「ナチスドイツ」であり、その意味でこの設定は、決して「絵空事」ではない。「日本人がそんなこと、やるわけないよ」などと、まるで日本人がドイツ人より「賢い」かのようなお気楽なことが言えるのは、それこそ「頭の悪いネトウヨ」だけだろう。

したがって、この「設定」は、決して「トンデモ」ではない。

「トンデモ」なのは、「美しい日本を取り戻す」などと言って、「日本の文化・言語・人種」などの「純化」を訴えるような、見通しのきかない政治家と、その支持者たちの方なのだ。

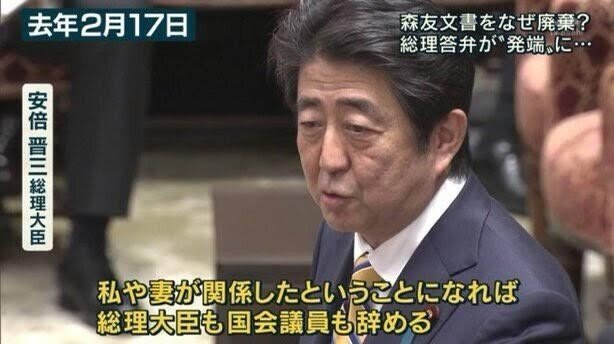

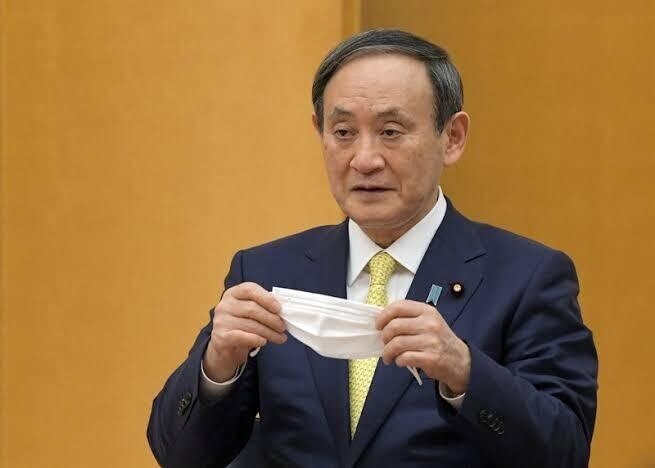

ともあれ、現在の「猥雑な日本語」は「自由で寛容で豊かな日本語」でもあるわけだが、それをわざわざ「純化」して、「不自由な言葉」に退化させたいらしい、作中の「日本の政治家」たちは、きっと「ペラペラと内容空疎なおしゃべり男の安倍晋三」とか「そもそも言葉を持たない菅義偉」のような「言葉の貧困」な人たちだったから、言葉の意図的な貧困化に、何の差し障りも感じなかったのであろう。

だが、「言葉」は、そうした「拘束」や「分断」を乗り越えて、人と人とを繋いでいく。

最後に、女性である主人公たちが「男社会の脅威」を乗り越えて、もう一度「男性を信じてみよう」とするのも、「言葉」が「性別」をも超えていくものだからだろう。「男言葉」と「女言葉」を作っても、言葉はそんな「障壁」を越えていくのである。

このように本作は、その「象徴的次元」における批評的メッセージ性において、きわめて優れた作品だと言えるだろう。

一方、ネトウヨでも読めばわかる「お話」の次元では、いささか強度を欠く印象も否めない。

この作品は、もっとしっかりと作り込み、それなりの枚数をかけて描きこめば、迫力のある「世界文学」にもなりえたのではないかと、私には、その点が惜しまれた。

初出:2021年10月5日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○