樋口毅宏 『民宿雪国』: 「知られざる傑作」の、 モラルと批評性

書評:樋口毅宏『民宿雪国』(祥伝社文庫)

本当に素晴らしい小説を教えてもらったと喜んでいる。ただし、本作は、頭の悪い人には理解できない小説であり、読者を選ぶ作品だ。

そうした意味では「難解」な作品だともいえるが、それは「難しいことが書いてある」ということではない。この小説に書かれているのは「一人の男の、数奇な人生の物語」であり、決して小難しい理屈が書かれているわけではないのだ。

では、何が「難しい」のか。

それは、「作者がこの作品に込めたもの」を理解すること、である。

したがって、頭の悪い読者は、本書を読み終えると「え?」っとなって、狐につままれたような顔になるだろう。

だが、頭の良い読者なら「面白い幻を見せてもらった」と、めったにない満足を得ることになるはずである。

○ ○ ○

『本当に素晴らしい小説を教えてもらった』と書いたのは、「note」でフォローさせていただいている「サトーアツシ」氏の記事で、私はこの作家を知り、その代表作とも言える本書を教えられたからだ。

先日、サトー氏の記事で、新刊書の「回収騒ぎ」があったことを初めて知った。

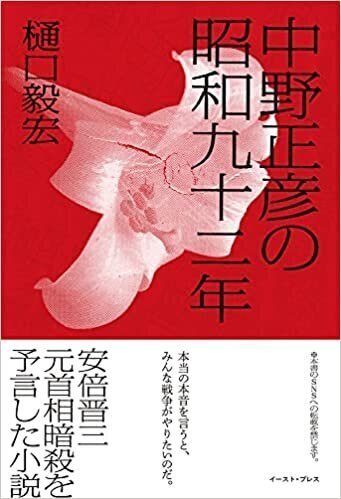

樋口毅宏の小説単行本『中野正彦の昭和九十二年』である。

いまどき、小説本の回収騒ぎなんて珍しいこともあるものだと記事を読んでみると、その小説には、その本の帯にも明記されていたとおり、『安倍元首相の暗殺を予言した』ような描写があったようである。

つまり、フィクションとは言え、結果としては、実際に殺されてしまった人の、非業の死を描いていたので、当初はそれでも刊行するつもりでいた版元が、世間的には「顰蹙もの」のその描写に対する反響に怖気づいて、急遽回収を決めたようなのである。

ただ、本書の刊行は、安倍元首相殺害事件後5ヶ月も経ってのことなので、大事を取って刊行を止めるつもりならば、書店に並ぶ以前に止めることもできたはずなのだが、いったんは書店にまで下ろしておいて、それからわざわざ回収をしたというのは、書店に並んだ直後に、出版社または出版社関係者の元に、脅迫的な嫌がらせめいたものがあった、といったことなのかもしれない。

こんな本を出す以上は、そうしたものも、ある程度はあらかじめ想定していたはずで、それでも回収に至ったのだとすれば、よほどの脅迫があったのではないかとも考えられる。ともあれこれは、明白な「言論弾圧」である。

もちろん、出版社は、回収の理由をハッキリとは語らない。たぶん「語れない事情」があるのだろうが、いずれにしろ出版社が、外部からの妨害に負けた、ということにはなろう。(せめて、被害届を出して捜査中だからだ、今は語れない、ということなのであれば良いが)

逆に言えば、これが、ほとぼりが冷めた頃に再刊行する時のための「話題づくりのヤラセ」だとでもいうのであれば「面白い」とも言えるのだが、そのために、多くの人に迷惑をかけることになる「回収」までやれる出版社など、日本にはあるまいと思うので、これはやっぱり、何らかの出版妨害事件であったと理解すべきなのであろう。

だが、私個人の問題としては、いまどき、著作が回収されるようなユニークな小説家の存在を知らなかった、という事実の方が大きい。

そんな小説家なら、読んでみての好き嫌いはあるにせよ、当然、その存在くらいは知っていないといけなかったからだ。

そこで、私は「私が知らないくらいなんだから、そんなに大した作家ではないのではないか」と、まず思った。

たしかに、現実の「安倍元首相殺害事件」の前とは言え、安倍首相の殺害を小説の中で書くような小説家は、いまどき珍しい蛮勇を持っていると、いちおうのところ、そう言えるだろう。

というのも、日本の小説出版界では、かつて「昭和天皇の首が切れて転がる」といったような描写のある小説を刊行した結果、その出版社の社長宅が右翼少年に襲われて、社長の妻に重傷を負わされ、家政婦を殺害されるという事件が、現実に起こったからだ。世に言う、「嶋中事件」であり『風流夢譚』事件である(1961年)。

それ以来、出版界には「菊タブー」という「忖度」が広まって、天皇に対する「不敬」だと注文をつけられるそうな描写は、「自粛」されるようになってしまった。言論が、「テロ」に屈したのである。

ただ、これはあくまでも「天皇」に関しての話であって、首相をはじめとした政治家や著名人一般に適用されるものではなかった。

だから、今回、回収された、樋口毅宏『中野正彦の昭和九十二年』も、いったんは公刊のゴーサインが出て、書店にまで出回ったのであろうが、結果としては「このザマ」だったのであり、あらかじめ本書の刊行に腰が退けて断った出版社の者などは「だから言わんこっちゃない」と、ある意味、溜飲を下げていたのかもしれない。

で、話を戻すと、そんなヤバイ小説を書く小説家を「この私が、知らなかった」というのは、何とも承服しかけることであったので、「ヤバイことを書きはするが、そんな話題性だけで、小説としては大したものの書けない作家ではないのか?」と、その時は、そう疑ったのだ。

ところが、サトー氏は、その次の記事で、この作家の代表作と目する作品、本書『民宿雪国』を紹介し、私は、このタイトルには見覚えがあった。

たしかに、書店でいったんは手に取ったのだが「待て待て、もう少し評判になってから」と思って本を棚に戻し、そのまま忘れてしまっていた作品だったのである。

読んだことのない作家の本であったから、よほど気になる「推薦文」か何かが付いていたのであろう。だが、それだけで、知らない作家の本を買っていてはキリがないので、その時は私なりに自制したのである。

ともあれ、もしかすると、あの時、棚に戻してしまった『民宿雪国』は、一般受けはしないものの、面白い作品だったのではないかと、そう思いなおし、今回、読んでみることにしたという次第である。

○ ○ ○

サトー氏は、前記の『民宿雪国』の書評記事で、

『……これ以上、本作への言及は避けたい。というもの、本作はできればまっさらな気持ちで、微塵の先入観もなく読んでもらえればベストだからである。できれば本の帯にかかれた煽り文とか、そういう情報も一切不要である。気になったらこのままAmazonで電子書籍をダウンロードするか、朝イチで書店に行って買ってこんかい。私の言いたいのはこれだけで、なんだったらこの話は仕舞いである。』

と断って、同作の具体的な内容については書かなかった。

しかし、見てのとおり、この作品に対する思い入れは半端ではない。

そして、そんな氏が、本作を、次のように評している。

『この小説の面白さを、作者でもない私の言葉、つまり本文以外の言葉で表現するのは相当難しい。というのも樋口文学の特色として、他の作品との比較をしたり相似したりできないという点がある。』

つまり、「批評の難しい作品」だということなのだ。

こう書かれては、「では、私がそれをやってみせよう」という気にもなるし、一方、氏は、

『『民宿雪国』は、読者のモラルへの挑戦状のような小説だ。』

とも書いている。

つまり、本作は、読者の人間的な『モラル』が問われる作品だというのだから、この「挑戦」にも応じないわけにはいくまい。一一そう思ったのである。

○ ○ ○

で、「批評の難しい作品」である本作の、その「本質」とは何か。

一一私はそれを、「批評性」である、と言いたい。

もちろん、サトー氏のいう『モラルが問われる作品』という評価もまちがいではない。なぜなら、「批評性」の無い人間というのは、「モラル」も無いに等しいからである。

「批評性」とは、「それは真か偽か?」「それは正しいのか間違っているのか?」を問う「姿勢」であり、そこで問われるのは、その強弱浅深だからだ。また、だからこそ私は、本稿の冒頭で、

『本作は、頭の悪い人には理解できない作品で、読者を選ぶ作品だ。』

と、ことさら「挑発的」に書いたのである。

例えば、「安倍元首相殺害」は、正しいのか、それとも間違っているのか?

多くの人は「そりゃあ、人殺しなんだから、間違っているだろう」と答えるだろう。

一一だが、そんな人には「批評性が無い」。つまり「頭が悪い」と言える。

なぜなら、「人殺し」が自明に「悪い」というのであれば、「死刑制度」は明らかに「悪い」。つまり「悪」だ。実際、多くの国では、死刑制度は「非倫理的」なこととして廃止になっている。

だとすれば、日本人の少なからぬ人の感情によって、日本の「死刑制度」が支えられているのだとしたら、日本人の心は「悪に染まっている」ということなのか。それとも、死刑を廃止することこそが、悪なのか?

そう問えば、「そうだよ、それだよ! 被害者の無念を思えば、死刑制度を廃止することの方が、悪なのだ」と言う人も出てくるだろう。

だが、そうなると、すでにその人は、「人殺し」が自明の「悪」だとは考えていない、ということになる。つまり「場合によっては、人殺しも善である」とそう考えている、ということになるのである。

では、「人殺しが、善になる」というのは、どういう場合なのだろうか? その人は、この問いにどう答えるだろう?

例えば、「常識的に考えて、殺した方が良いと思えるような人間を殺すのは、善である」と答えるかもしれない。

しかし「常識」というのは、「時と場所と人」によって違うものだからこそ、国によって「死刑制度」が存置されていたり、されてなかったりするのである。したがって、この説明では全然ダメで、「考えが足りない」と言えるだろう。つまり、この答は「頭が悪い」としか言えない。

そもそも、安倍元首相を殺害した犯人は、「それが正しい」と思ってやったのだから、安倍元首相殺害が「正しいか、間違いか」は、(本音では)意見が分かれる、ということにしかならない。

ならば「法律を基準として、善悪は決まる」というのは、どうだろうか? つまり、日本では「死刑は正しい」が、ドイツ、フランス、カナダ、オーストアリアなどなどの多数の国では「死刑制度は間違い(悪)」となる、という理屈だが、そもそも、このような食い違いが生じる「法律」という基準は、本当に「倫理的」なものなのか、それとも「便宜的」なものでしかないのか?

「法律」というのは、例えば「国会」(や、それにあたる国家機関)が決めたり、「独裁者」が決めたりする。つまり、いずれにしろ「主権者」が決めるということなのだ。だが、主権者は「人間」なのだから、間違いはあるし、そもそも独裁的に決めないのであれば、最後は「多数決」になるはずなのだが、「多数決」で、物事の「善悪」が決められるものなのか?

このように考えいくと、「安倍元首相殺害」を、自明に「悪」だと呼ぶことはできなくなってしまう。

たしかに、日本の現行法では「犯罪」だが、しかし、法律は変わるものであり、人の価値観も変わるから、いま現在、一般には「悪」であり「犯罪」とされているそれも、決して絶対的なものでない、ということなど、少なくとも「星新一」くらい読んだことのある人には、自明の話なのではないだろうか。

つまり、「モラル=倫理」が問われるとは、こういうことなのだ。

その人が、どこまで「物事の是非善悪」を考えているか、考えたことがあるか。言い換えれば、「雰囲気で何となく、そういうものだ、と思って済ませる」のではなく、「なぜ、これは善で、あれは悪なのか」と「論理的=倫理的」に問い、考えたことのある人、それを真摯に突き詰めて考えることのできる人、そうしないではいられない人こそが、「倫理」的な人間だと、そう言えるのである。

そして、ここで言えるのは、そのようにして突き詰めた上での結論そのものは、すでに問題ではない、ということだ。

その人が、その能力のかぎりを尽くして誠実に思考した結果、それを「正しい」と思って行ったのなら、それはもう「何も考えていない他人」がとやかく言うのは、詮のないことでもあれば、むしろ、おこがましくも無責任で、身の程知らずな差し出ぐちだとさえ言えるだろう。

だからこそ、私たちは「誠実に考えなければならない」。

己の知力のかぎりを尽くして「論理的」でなければならない。「批評的」であらねばならない。

それが「倫理」であり「モラル」なのだ。

一一そして、言い換えるなら、それをしない者は「非倫理的」であり「反モラル」であり、「悪=不正義」だとさえ言えるだろう。

だから、本書を読んで、作者が何を言いたいのかわからなかったような読者は、「頭が悪い」だけではなく、それまでの人生において、「批評性」を持たず「非倫理的」に生きてきた「悪人」である、とさえ言えるのである(もちろん、知的な障害などがあって、努力しようにもできない人は、話が別である)。

○ ○ ○

【以下で、本作のネタを暗示的に割りますので、未読の方はご注意ください】

さて、やっとここからが、本作『民宿雪国』についてである。

『2012年8月、国民的画家・丹生雄武郎氏が亡くなった。享年97歳。 80年代のバブル時に突如衆目を集め、華やかな時代を背景に一躍美術界の新星として脚光を浴びる。しかし、各方面からの称賛の声をよそに、けして表舞台には出ようとせず、新潟県T町にて日本海を見下ろす寂れた「民宿雪国」を経営、亡くなるまで創作に没頭した。「芸術はなんというなれの果てまで私を連れてきたのだろう……」 大正4年生まれ、使用人との間に生まれ、病弱で不遇な少年時代を過ごし、第二次大戦ではニューギニアに応召、敗戦後はシベリアに抑留される。復員すると愛妻は疎開先で亡くなっており、彼は終生「遺された者の不幸」と「戦争で死ねなかった負い目」に苛まれたと推測される。 しかし一方で、丹生氏の過去にはいささか不明瞭な部分もあった。 かつて「民宿雪国」に宿泊、丹生氏によって人生を左右されたと明言するジャーナリスト・矢島博美氏がその死後に丹生氏の過去を掘り下げたところ、以外な事実が明るみに出たのだった。 彼はなぜその経歴を詐称したのか。 やがて彼の破天荒な生涯が、かくされた昭和史を炙り出したのだった――。』

(Amazon『民宿雪国』単行本版の「紹介文」より)

見てのとおり、本作は、ごく大ざっぱに言えば、「経歴詐称事件」を扱った小説である。

「経歴詐称」というと、私は最近になって、実在の小説家である「井上光晴」の経歴詐称問題を扱ったドキュメンタリー映画、原一男監督の『全身小説家』のレビューを書き、そこで、井上光晴の「嘘」に満ちた人生を、次のように評した。

『それ(※ 井上光晴の嘘)が「故意に人を傷つけるもの」でない以上、そして、井上のそれが「傷ついた心に発する、憐れむべきもの」である以上、人は、あえてそれを批判しようとはしなかったのだ。

だが、それは、所詮は「それだけのもの」でしかない。

つまり、そういう「心の傷」を抱えて、奇妙に不自由な生き方をしなければならなかった人など、世間にはいくらでもいるだろう。そんな井上が、この映画の主人公になり得たのは、彼が「著名な小説家」であったからでしかなく、それ以上のものは何もない。だから、この映画は、明らかに「弱い」のだ。』

つまり、井上光晴の「経歴詐称」を中心とする「嘘」は、本作『民宿雪国』の主人公である、国民的画家・丹生雄武郎に比べれば、比較にならないほど「ささやかなもの」であり、「罪のない嘘」であった。

言い換えれば、丹生雄武郎がその「嘘」によって隠していた「秘密」は、「卑劣なもの」であったり「凶悪犯罪的なもの」なのである。

だが、読者はここで「でも、それはフィクションなんだから、どうしたって派手な話になるよね」などと思うかもしれない。

しかしながら、現実の方でも、丹生雄武郎のような、派手な「犯罪的嘘」というのはいくらでも存在するし、そもそも丹生雄武郎のやってことには、一つではないにしても、現実のモデルもある。だから、この作品に描かれていることを「フィクションだから、派手なのだ」と考えるべきではない。

実際、私が、井上光晴の「経歴詐称」を『「それだけのもの」でしかない』と小さく評価したのも、現実にだって、もっと派手でドラマチックな「嘘」など、いくらでも存在したからで、井上光晴が映画の主人公になり得たのは、所詮、彼が「有名作家」であったからという、その「知名度=通俗性」に依存するものでしかなかったのである。

また、だからこそ私は、最近書いた別のレビューの中で、実在の作家・北原綴(こと武井遵)を、わざわざ引き合いに出しておいた。

『作家の北原綴こと武井遵は、父親である「詩人」の金素雲を評して「詩人で食ってますというような人間は、基本的に信用ならない」(『詩人・その虚像と実像 父、金素雲の場合』)という趣旨のことを書いていたが、この指摘は、荒川洋治についても、完全に当たっていると言えるだろう。

この点では、荒川よりも武井の方が、よほど「正直」だったと言えるのである。』

この「北原綴(こと武井遵)」は、さる犯罪で「終身刑」を言い渡され、たぶん今も収監中の「凶悪犯罪者」であり、「経歴詐称」の大嘘つきでもあった。

だから、自著『詩人・その虚像と実像 父、金素雲の場合』で語ったことも、事実に反すること、つまり「嘘」が含まれていたのだが、このレビューで、私が北原綴を引き合いに出したのは、そんな「嘘つきの凶悪犯罪者」の言うことの方が、著名な現代詩人である荒川洋治の「本人の弁」よりも、むしろ荒川の「真実を突いている」という、皮肉のためだったのである。

つまり、本作『民宿雪国』の主人公・丹生雄武郎の「嘘」は、フィクションであるがゆえに「派手」なのではないのだ。

こんなことは、現実にいくらでもある話でしかないのだが、私たちは、物事を突き詰めて考える習慣が無いから、例えば、芥川賞や直木賞を受賞した「作家先生」の言うことだからという理由だけで、その言葉を真に受け、心から感心してしまう(感動する)ほどに、「頭が悪い」のである。

そして、本作で描かれたのも、そうした「芸術という虚構」の問題である。

人々は、「権威」を嵩に着た「嘘」によって、手もなく騙されて、丹生雄武郎が世界的な大作家になることを許してしまう。

しかし、これは何も「フィクションの中だけの話ではない」というは、現実の事例が数多く示している通りなのだ。

だが、私たちはそうした事実を、何度も耳にしていながら「聞き流して、考えない」。不誠実にも、そうした「嘘」の中に流されて生きているのである。

本作のラストは、「嘘つき」である丹生雄武郎が、その内面においても、もはや事実と嘘(虚構)が混じり合ってしまっており、本人までもが、自身の「虚構の歴史」を生きてしまっている姿が描かれる。

だが、これもよくあることなのだ。

私たちも、しばしば「見たくない、自身の現実」を「記憶の改変」によって修正し、その「偽りの人生」を生きているものなのだ。

しかしながら、そこで問われるのが、「批評性」なのである。特に「自己批評性」。

「私は、こう考えているが、しかし、それは本当のことなのか、事実なのか?」と自身に問い続ける「批評性」であり、それはまさに、すべての人が問われてしかるべき「モラル」なのである。

この作品は、そんな人間の「弱さ」を、戯画化したかたちで描いている。

第1章にあたる部分まで読んだ時には、そのいささか「(タランティーノ風の)ふざけた」ような描写に、「この作品、本当に大丈夫なのか?」と疑ったりもしたものだが、物語はその後、そんな「歪んだもの」まで取り込んで、大きくうねっていく。

作者は、単に、大真面目に、読者に「批評性」を求めたり、読者の「モラル」を問うたりしているのではない。

そんなもの、ほとんどの読者には無いことを知っているからこそ、時には、馬鹿笑いに笑い飛ばすしかない躁笑に囚われるのであろう。

この作品には、人間というものの「暗い運命」が描かれていると、そう言えるのかもしれない。

優れた文学というものは、得てしてそうしたものであり、お易い「感動」や「説明」や「処方箋」など、決して与えてはくれない。

だからこそ、選ばれた読者ならば、頭を使え。それが、人としての「モラル」であり、「批評性」なのである。

(2023年1月23日)

○ ○ ○

○ ○ ○