記事一覧

「暴力を許さない」という大前提を許さない。

安倍元首相を銃撃した山上容疑者が起訴された。翌日の社説では、

読売「どんな理由でも暴力許されぬ」

朝日「暴力は民主社会の最大の敵」

毎日「いかなる事情があっても人命を奪うことは許されない」

と綴られた。そんな中、東京新聞には断定的に批判する表現はなく、好感が持てた。

また、岸田首相は事件当日「蛮行は決して許さない」と強く非難している。

しかしながら、社会に強い影響を持つ首相と新聞による暴力に

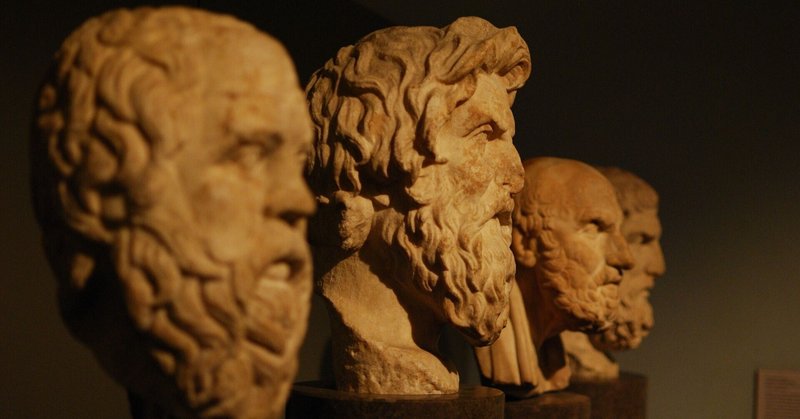

なぜ、ビジネスに「哲学」が必要なのか?

column vol.894

昨日、AIとの共存の流れから、これからの時代はビジネスにおいて「哲学」が重要だという話をさせていただきました。

今朝、いつものように情報収集していると、非常に分かりやすくビジネスにおける哲学の必要性を説いている記事に出会いました。

東洋経済オンラインの【なぜ今、世界のトップエリートは哲学を学ぶのか】という記事です。

〈東洋経済オンライン / 2023年1月12

美しいほど無意味なリフレイン的コミュニケーション

人と人の「こころ」が触れ合うこと。

「今日寒いね」って言われたら、「そうだね 寒いね」と繰り返す。

無意味なリフレインを繰り返して会話をしていくこと。

これがコミュニケーションの最たるものだと、私も、そう感じます。

「今日」という事実よりも、「寒いね」という感情を受け止めてもらったほうが嬉しいから。

聞き手との心理的な距離もグッと近づくはずです。

「「聴く」ことの力」(鷲田清一著)には

もしかすると興味の有無なんてどうでもよいのかもしれない

2023年1月6日(金)朝の6:00になりました。

2月にフルマラソンを控えているので、書いたらすぐに走ります。

どうも、高倉大希です。

我々は、知っているものの中からしか選ぶことができません。

今日のごはんも、休日の過ごし方も、好きな映画も、尊敬する人も。

すべては「自分が知っているもの」の中から選びます。

知っているものが増えるということは、選べるものが増えるということです。

当